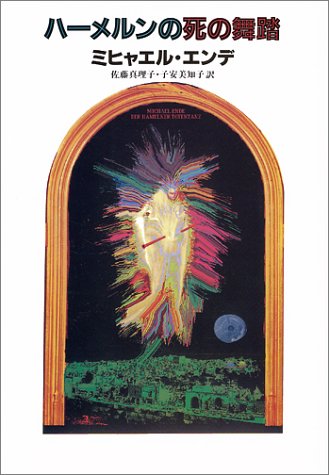

読みだしたら面白い。『ハーメルンの笛吹き男』の話を、お金の話、資本主義の話として解釈している。小判を生み出す「大王ねずみ」。大司教も市長も、そして資本家も一度作り出した「大王ネズミ」を止めることができない。それに従うしかないのだ。一度始まったら「拡大再生産」しないと破滅してしまう資本主義そのものである。

そこに何も話さない(異教徒の?)笛吹きが現れ、街にあふれるネズミを追い出す。しかし、大司教たちは彼との約束を果たさない。

市長の娘は親の悪事を知り、彼を愛するが、それは他人のことを考えない利己的な愛だ。多分、社会主義者等の隠喩であろう。

民衆は、約束が果たされないことを知り、彼がねずみを退治し過去とも知っていたのに、市長たちの演説と宴会で忘れてしまう。痛烈な人民批判である。

最後に笛吹き男は子どもたちを山の向こうに誘うが、自身は力尽きて石となってしまう。

この話に希望はあるのだろうか。それはいなくなった子どもたちに、後の世代に託されているということだろう。

エンデが晩年研究していた「貨幣」を直接取り上げた見事な風刺戯曲である。