Existence and Time, Existence and Time

I tried several times, but I can't progress beyond the table of contents. I don't think I'll be able to read it for the rest of my life.

At first, I tried to read Koichi Tsujimura's translation of "Kawade Shobo Shinsha Sekai no Daishi 24 Heidegger" (for some reason I have two copies, both of which I bought at a second-hand bookstore). frustration. After that, "NHK 100 minutes masterpiece" was broadcasted, and I tried to read it again, but I was frustrated even then.

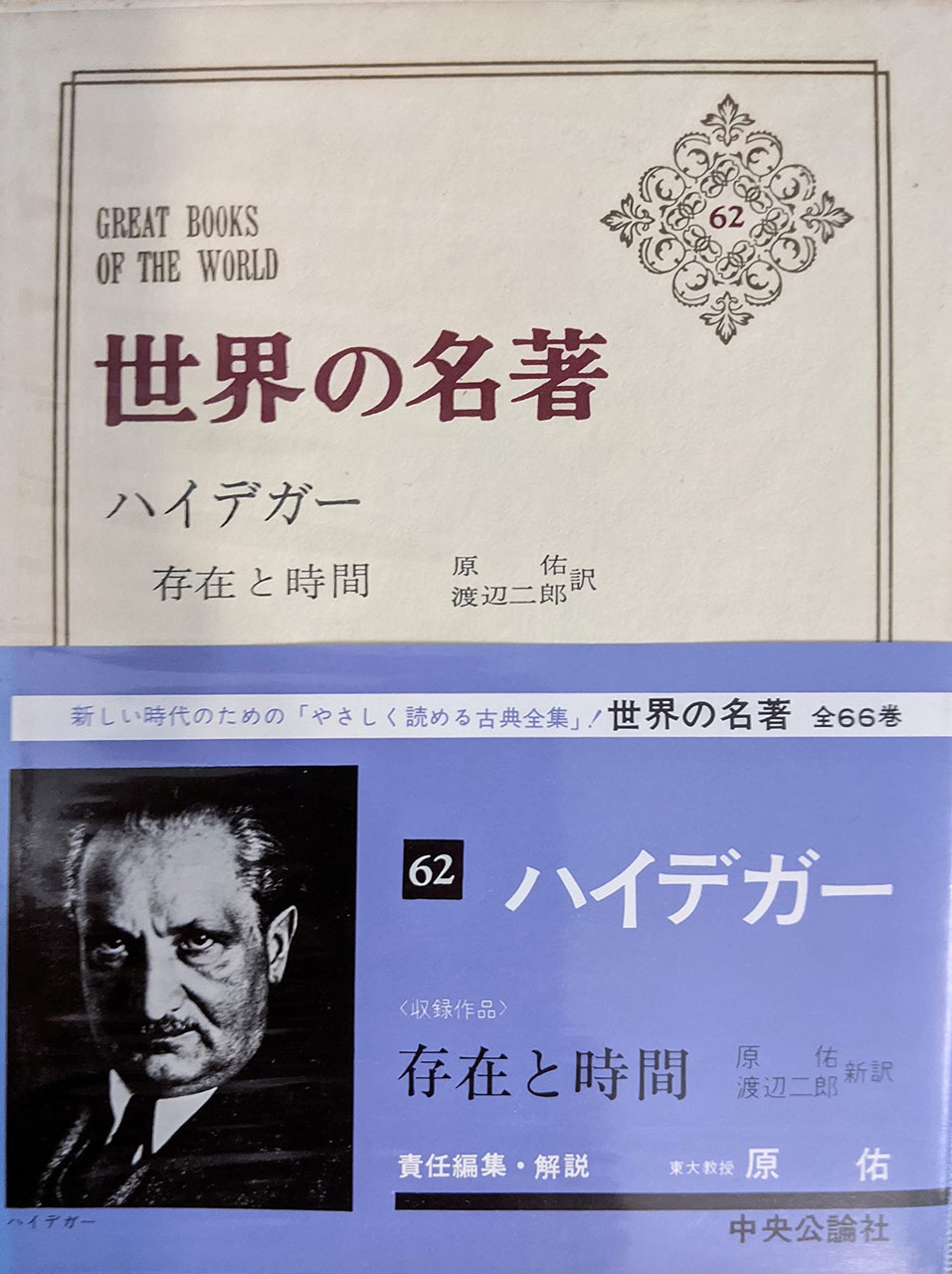

Mr. Tsujimura's translation is "Being and Time". A long time ago, when I bought this, I didn't think it was "existence and time". I was looking for "Existence and Time", and I found it in "Chuokoronsha World Masterpieces 62 Heidegger" (sweat). I had it for years. However, the letters are small. 2 columns. It's a large book with about 700 pages.

I thought I couldn't read it, so I only read the preface (?) written by the translator Yu Hara. It's 50 pages, but it's a summary of Heidegger's whole thought, not just Being and Time. However, this translation was published in 1971. Heidegger is still alive. Heidegger was present tense.

U to Toki

Mr. Tsujimura's translation was in 1967. In the commentary

However, ``being'' in the sense of ``being true'' means, for example, ``the sky is blue'' or ``I am happy'' (page 19 of this translation). As such, it is expressed in the so-called "affixes" of the judgment, or "is". Such ``being true'' is not ``existence'' in any way. Heidegger's fundamental question is to clarify the ``general meaning of being'' based on such ``being true''--which will later be rephrased as ``the authenticity of being.'' Therefore, neither from the starting point of the question nor from the point of view of the goal, the Sein he speaks of cannot be translated as ``existence'' in any way. (P.502)

The second reason is that Sein, as he calls it, takes the form of verbs here and there, as those who read this book with a little attention will immediately understand. come to appear. (ibid.)

The reason why Zeit should be translated as "time" instead of "time" should already be clear from the above, but if you read the final section of this book, it will become even more clear. will become clear. The primordial Zeit, or "temporality" (Zeitlichkeit), and its horizon, "temporality" (Temporalität), are not something like "time" which is an extension of time. (same)

. Until then, it seems to have been translated as "existence and time" from the prewar period (Showa 14). This is why I translated it as "time and time."

"Sein und Zeit","Being and Time"

The original is "Sein und Zeit" in German. "Sein" corresponds to the English "be verb". The English version of this book is "Being and Time". I don't think there is a Japanese word that corresponds to the verb "be", but if I insist, it is "aru". This can be broadly divided into “is” and “has”. "Truth" and "Truth" have different meanings.

"This is a pen.", famous for Arai's note, is the first sentence you learn in English. It is usually translated as "this is a pen". The former means "The object here is called 'Pen'." "He is a student." indicates the existence of the person "him" with the attribute "student". On the other hand, if you say "Here is a pen.", it means the latter, "There is an object called a pen here."

"Ontology" comes from the classical Greek "τὸ ὄν" ("ὄν" is the present participle of the verb "εἰμί (be, exist)"), but Kusakabe Yoshinobu

Things that generate, disappear, and move are non-existence (τὸ μὴ ὄν), and as long as they are said to exist, they must be eternally unchanging. The idea makes us somewhat curious, but when they speak of being (τὸ ὄν) they usually mean esse essentiae, and they mean esse existentiae. This peculiarity dissipates when we note that it is rather rare to be told in . εἰπί, which expresses existence (is) in Greek, is similar to sum in Latin and be, sein, and être in modern languages, and also means esse existentiae in the meaning of esse essentiae (is). ) (there is ...). εἰπί just says ``a'', and whether that ``a'' is ``a'' meaning ``is'' or ``a'' meaning ``has'' depends on that. Not clearly distinguished by itself. Therefore, ὄν, the neuter participle of the participle, is also a being that signifies an essential existence (a being that means ``is''), and a being that signifies a real existence (``is ``is''). Existence in the sense of "to be"). By the way, when we say existence in Japanese, we usually speak of it as existence in the sense of real existence. When we talk about the existence of a desk, we usually speak of it as being in the sense of "there is a desk." On the contrary, when the Greeks speak of existence (ὄν), they usually speak in the sense of essential existence. When they say "the existence of a desk," it is rather rare that they speak of the existence of a desk in the sense of "there is a desk." . ”(『 Platonism lecture 4 lectures 2012/06/10 Koyo Shobo, P.63-64)

In other words, "this" and "he" are the embodiment of the idea of "pen" and "student." It means that it has been transformed. The Greek word "ontology" probably has a stronger connotation of "there is" than "there is," as Mr. Tsujimura said, "is, esse essentiae."

I can't say anything more than I can't say after reading the text. However, things that do not have any attributes cannot be perceived even if they exist. I don't think it's core.

Existence (existence)

When you think about existence (when you think about "existence" as an object), you can use the word "non-existence" Existence” and “(thinking) subject” appear.

First of all, does non-existence, or nothingness, exist?

When you say (when you think about it) that nothing exists, the Japanese word for "not exist" does exist. There is a Japanese culture that creates the Japanese language.

What about the non-existence (absence) of a particular property? When I say "Taro-kun is not here", there is a premise that Taro-kun exists. That “Taro-kun” can be an idea or a real existence (real existence). And the existence of "Jiro-kun" is also premised there. Anyway, I think that absence does not exist by itself.

On the other hand, existence exists as existence (laughs). When you say "Taro-kun is here", it doesn't matter if "Jiro-kun" is there or not (it does matter in the sense that "Taro-kun is not Jiro-kun"). At that time, the existence of "Jiro-kun" is forgotten. Existence is virtualized by being separated (separated) from many existences, that is, existence as a whole. What supports this virtuality is the virtuality of “self-identity”. Because I can't explain the hypothetical that "Taro-kun's thing" actually exists (without Jiro-kun).

There is "0 (zero)" in things that are nothing. Isn't saying "I have zero cats" the same as saying "I don't have any cats"? It is difficult to explain that there is (exists) a cat that does not exist (absence or non-existence of a cat).

Existence=Human=Ego

I will write this many times, but I haven't read the text of "Existence and Time", so it's in my head. is Heidegger's interpretation by Yoshinobu Kusakabe.

What is often forgotten when we say "nothing exists" is that the utterance has a subject. Heidegger argued that what we normally think 'exists' is not 'existence itself' (das Sein). And he called them "the beings" (das Seiende). Among those beings, those who can be considered as beings (or misidentified as beings), that is, human beings, are called 'da-sein'. The human body also becomes a "being" when considered as an object. The relationship between "existence" and "existence" appears as "man and nature (physis)", "mind and body", "mind and body", "I and thou", and so on.

If that is the case, then it should be said that the instrumentality, utility, and appropriateness and suitability of a tool first become meaningful only when existence exists. . (P.35)

At any rate, existence is existence in the world. (ibid.)

The imputability of the conscious presence indicates that the presence is an in-world presence existing within the world. (P.36)

The existence of the existence "is already within [the world] ahead of itself, as an existence under [beings encountered within the world]. It exists,” was structured ontologically. (P.40)

What Heidegger defined as 'existence' is not actually 'human beings in general'. It is the same as the ``being'' is not the ``existence in general''. I think the translator misunderstood.

The current "Being and Time" has reached temporality, but this temporality itself is the meaning of existence of existence, not necessarily immediately, all It cannot be the general meaning of the existence of the existence of (P.47)

Human beings as existence are "mind", "consciousness" or "subject", "ego (self)" and "human beings as individuals" themselves. . The being is 'nature' in its consciousness, and the 'world' is the 'world of the ego'. In that world, the self is always within it. When I come to my senses, I find myself in that world. So the world "already exists".

And when you become conscious of the world, that is, when you realize that the world is ``other than the self'', the ego is cut off from the world. It is "self-awareness," that is, "self-birth." Others (others) and nature are both "objective beings" and "objects to think about", that is, "beings". Children (before they can remember) sometimes describe themselves as "in a sense of omnipotence." I've used that expression before, but it's wrong. By "mistakes" I mean that it is nothing more than an expression that I see from my point of view (after I have a sense of self).

Rather, the object of anxiety is the fact that existence exists within the world, and the reason for anxiety is also the way of existence itself, that is, existence within the world. (P.38)

Being cut off from the mother (or "mother's womb" is fine), neither nature nor society, even one's own body, can "do as one wishes". After realizing it, the ego is very insecure. The other becomes the "controlling", "dominating", and "possessing" as a threat to the ego. The ego is so lonely. Therefore, in order to somehow manage that loneliness and anxiety, we continue to try to control and control “as many as one” or “more than others”.

The being of existence is "already existing within [the world] prior to itself, as being under [beings encountered within the world]." It is ontologically structured as (P.40)

Because I can only think for myself, it is natural for me to exist (stationary) in the world of "self."

Death

What the ego cannot or cannot control is death.

However, life, which begins with birth, becomes whole only with death as its end. (P.40)

However, as long as the existence is alive and existing as the existence, the existence has not yet reached death as an end, and death has not yet been completed. not So far death is unfinished and unfinished for existence. (P.40-41)

This is the reason why existence is said to be finite, that it has death as the end to which it should be connected. of.

As I pointed out earlier, although death is certain to come, it is an unpredictable, irreversible possibility of existence. In addition, death cannot be made to die on behalf of others, and therefore, in death, negotiations with others are cut off. It is also the unnegotiable possibility that is most unique to you. (P.41)

Anxiety and loneliness, the desire to control and possess the ego (that is, the individual) that has been separated from the whole and has become a “part” is the movement of the mind to restore wholeness. But only "death" can do that. Since that death is "death of the ego," it is not just physical and biological death. Dementia and personality disorder are also “death” (this is where the concept of “brain death” arises).

"Existence itself" is "wholeness". The ego breaks it down (categorizes) it. As if you were disassembled. But no matter how many parts you put together, it doesn't make the whole. Don't turn into a human even if you collect bones, skin and organs.

For the ego, the world in consciousness is "absolute". It must be "one whole". This wholeness is called “self-identity/identity”.

Life is like a book with many missing pages. It is difficult to call it a part. However, it forms a part of the rabbit. (Ryunosuke Akutagawa, "Kidoku no Kotoba", Complete Works Vol. 7, 1978/02/22, P.399)

No matter how many missing pages, they all disappear. is called an “identity crisis”. Also, "multiple personalities" is an expression of anxiety due to the contradiction of wholeness and partness. That is why the ego must make death its own and control and rule it. Even if you realize that it is impossible, you have to "explain" it, "logicalize" it, and "egoize" it.

People

Heidegger predicately describes the existence of a person who has lost his subjectivity and is a neuter who is no one. It was called world person. (P.37)

However, if the existing existence cannot escape from the non-original self as a worldly person, the existing existence understands its original self and exists as its original self. When possible, the existential being, while being a worldly person, indeed, precisely because it is a worldly person, must throw itself away from the worldly person and throw itself toward its original self. Heidegger predicated this kind of throwing about the original self as a way of existence. The mode of existence of comprehension contains within itself the mode of project investment. Moreover, when we make a project to the original self while recognizing it in this way, from the point of view of the way of being of the world as the non-original self, we should say that the existing existence precedes us. From this comes the existence character of the existence of being "ahead of itself." (P.39)

A society (culture) in which people are forced to be ego (self), a society in which humans are "condemned to freedom" (culture). Confirmation of identity there takes the form of 'confession' and 'accusation'. It is a society that continues to "monitor" others. Relationships between humans are established by controlling and governing each other as "free individual contractual relationships".

The subject (subject) for the ego is at the same time the "object (predicate)" for others. Existence is always destined to be a worldly being. There is no such thing as the “original self of being”. It becomes religious to say that the self is an illusion. I am happy and sad. It is difficult to distinguish it from the conscious ``ego'', but I feel that it is somehow different. There is a strong influence of "culture (language)" there.

Even the facial expressions and gestures we make when we are happy, the facial expressions we make when we are in pain, and even the actions we take are strongly influenced by "culture."

Character culture as an externalization of the spirit

I am watching an image video now. A cute and lovely girl is reflected. But I can't touch her. Even if she does exist, what she looks like is not what she is now. Sometimes she looks like a year ago, sometimes she looks like 10 years ago. She probably exists. She may be able to touch her alive now (impossible). But you can touch her in the video. Even if the image video is VR, it is the same. What about photos? The girl in her gravure is no longer there. She can touch pictures. But she can't touch her.

Then, let's go back in technology a little and what about "literature (novels)"? After all, you can't touch the person (girl) who appears there. No matter how much I touch the book, there is no figure of a girl. No girl skin, no voice. I can only imagine the girl (although there may be illustrations).

As for imagination, dreams and delusions may be more accessible to the girl. Considering this, literature is not so much "external" as it is "externalization of the inner spirit." The girl you see in mere "ink stains" does not exist, but finds her inner consciousness there. In the same way, her self-awareness and spirit are found only in the unevenness of color in photographs and in the flickering of light in videos.

Yesterday, on a quiz show, he said, "The reason why so many people in the Tohoku region drink miso soup every day is because the amount of miso produced is large." If you think about cause-and-effect relationships, it's usually because "production is thriving because consumption is high." I feel that the reversal is symbolic of today's society. For a time, there was an argument that AVs increased sex crimes. When I masturbate, I sometimes watch AV software, but it is probably a mistake to say that "AV increases libido". I think it's closer to saying "I'm playing with my libido and AV". In the sense that human beings are ruled by "gods (natural/scientific laws)" created (invented) by human beings, it is an old way of thinking in Western society.

Objective Being

I am a materialist. We believe that matter exists “outside” ourselves (consciousness). They are objective beings. They are objective beings because my ego sees them as "objects." However, even though I "need" and create "objects" as "subjects," I feel that they "preexist" and create "I." .

Things considered, observed, and sensed by the subject can be called beings, beings, or beings. Alternatively, you can call it consciousness, idea, existence, other, or human. They are "objective beings". They are what the ego sees, feels, and thinks. They may exist in other egos, but they are objective entities for that ego. The eyes of others always try to make the ego objective. Alternatively, the ego itself tries to "control", "reflect", and "project" the ego as an objective entity. Therefore, existence is "always anxious (dissatisfied, dissatisfied)."

In Heidegger's words, as long as the existence is the existence of the existence, the existence (being) can only appear (cannot be recognized) as a being.

Let me give you an example. A man as a being is a being with his dick and even his "lust". He is seen as an object, touched, and appears as something to be controlled/controlled. Therefore, women cannot but appear as beings who can be seen and touched. In Lukács' terms, relationships between people appear as "relationships between things." In other words, it cannot but become a relationship of "existence and existence". That is the relationship between "existence and existence" in today's society. What does “gender equality” mean in that society? I feel "illusions" such as "exchangeability of commodities" and "money that is born egalitarian".

Is libido something to be ruled or controlled? In the first place, does sexual desire “exist”? Rather, objectification as something to be dominated and controlled is what "creates" sexual desire.

The existence of invisible things (evil spirits, plagues, viruses, and death)

In the Yuzu Nenbutsu Engi Emaki, which is said to have been drawn in the 14th century, the figure of an epidemic is described. A lot of demons are drawn as. It's "Yakubyogami".

In other words, the ancient Japanese word ``oni'' also had the meaning of something intangible or invisible. It is the narrative paintings depicted in picture scrolls and hanging scrolls that give reality to such plague demons. (Satomi Yamamoto "Plague and Art ”

It seems that in any era, the invisible can be made visible.Natural Pox, typhus, and now the novel coronavirus, too.The difference is whether you draw them in the form of demons or present them in electron micrographs.

The same goes for Shinigami, because you can't see death either.

Societies differ in how they deal with illness, death, and pain.It depends on culture and history (Illichi " Post-hospitalization society - the limits of medical care'). How we draw them or how we interpret them depends on the culture. So what you have to be careful about is that how you interpret old paintings and documents depends on the culture. The way we interpret literature and paintings is because of our current culture. The way we interpret the scrolls and Japanese myths mentioned above depends on our current way of thinking.

It is easy to think that ``Science was not developed in the past, so it was just a depiction of illness and death.'' But no one has ever seen the plague. I have never seen a virus. A scientist who takes an electron microscope may say he sees it, but it is nothing more than an image of digital data based on mathematical formulas. Neither scientists nor doctors have seen it with their own eyes. Some say they saw pestilence and death, others say they saw a virus. And it's a prayer, a medicine, and a vaccine to respond to it.

Sickness and death are determined by society, not facts. Society decides what conditions are considered sickness and what is considered death.

Maybe it is not me but society that decides that ``things'' (whether material or conceptual) exist.

Concepts, Words, Vocabulary

This is a long review of a book I haven't even read (laughs). I've written several thoughts about existence, but since I may read this "Being and Time", I would like to write my thoughts at the end.

In addition to ``existence,'' many of the words in this passage, such as ``concept,'' ``consciousness,'' ``substance,'' ``culture,'' and ``human,'' are commonplace in Indo-European languages. However, it was originally not in Japanese. However, it is difficult to know when and where it came from, or when it was created.

It was unfortunate that the basic terms of Japanese scholarship and thought were separated from our everyday language. However, it has a deep-rooted historical background since the acceptance of kanji. From the other side, it is thanks to the fact that translated language is separated from everyday language that we have been able to rapidly accept the learning and thought of Western culture since the modern era. At the same time, however, it was accompanied by various hidden distortions, as described throughout this book. (『Translation word establishment situation』 Yanagifu Chapter 1982/04/20 Iwanami Shinsho, P.ii)

For example, "existence" is probably a Buddhist term. So it seems to be quite old. But the existence of that time is quite different from the “existence” we use now. The word "to exist" has been around for a long time. It's everyday language. But "existence" has its current meaning as a translation of "Sein (being)". Therefore, it is not used in daily life. "Existence" is something abstract, like it's floating in the sky, it feels like it's not on the ground.

In the same book, Akira Yanagi says about the word "society".

Once upon a time, the word "society" was a very difficult word to translate. This is because, first of all, there was no word in Japanese that corresponded to society. The fact that there was no equivalent word means that in the background there was no reality in Japan that corresponded to society. (ibid., P.3)

In that case, if ``existence'' is applied as the translation word for ``Sein,'' then in Japan there is ``('' There was no such thing as "existence" in the sense of "Sein".

Heidegger thought of ``Sein'', which originally existed in Germany in the same way as ``Wein'' and ``Baumkuchen''. Wine is on the table like miso soup. "Existence and time" are "miso soup and takuan" for Westerners.

So, rather than abandoning subjectivity or subjectivity, on the contrary, we should firmly maintain subjectivity or subjectivity and still listen to the “voice without voice” of existence. It is in the constant confrontation between the subject and existence, between existence and historical destiny, that the course of our historical destiny to follow is opened as a certainty. Isn't it coming? (P.53)

The author's words sound like he has forgotten the question, "How can miso soup become wine?"