図書館リサイクル

しばらく「シュールレアリズム(シュルレアリスム)」という言葉を聞いていませんでした。この本は何年も前に、図書館のリサイクルでもらったものです。

お風呂本がなくなったので、湿気で「フニャフニャ」「ガバガバ」になってもいい本として選んだのですが、面白くて結構早く読んでしまいました。そのせいで、「フニャフニャ」「ガバガバ」にならずにすみました。

高校時代から少し絵を描いていたこともあり、美術には興味がありました。だから、私の中でシュルレアリスムと言えば、「絵画」です。もちろん、アンドレ・ブルトン(André Breton, 1896年2月19日 - 1966年9月28日)のことは知っていたし、詩が重要だということは分かっていました。ただ私は文学的才能は全然ないので、詩はもとより、小説もあまり読みません。『プレバト』の俳句もよくわからなかったりします。(^_^;)

この本には結構、詩が載っていて、その部分は斜め読みだったのも早く読めた理由です。だって、ちゃんと読んだってよくわかんないから。

ダダイスム、シュルレアリスムとともにあった私の青春

ご多分にもれず、若い頃は「前衛」という言葉が好きでした。「アヴァンギャルド」です。音楽にしても、絵画にしても、政党にしても「前衛」という名前が好きでした。全然わからなくても、です。全然面白くなくても、です。とにかく既成権力には反抗したかったのです。

絵は印象派あたりから入りました。モネ(Claude Monet, 1840年11月14日 - 1926年12月5日)やゴッホ(Vincent Willem van Gogh、1853年3月30日 - 1890年7月29日)が好きでした。佐伯祐三(さえき ゆうぞう、1898年4月28日 - 1928年8月16日)やユトリロ(Maurice Utrillo, 1883年12月26日 - 1955年11月5日)、モディリアーニ(Amedeo Clemente Modigliani、1884年7月12日 - 1920年1月24日)も好きだったなあ。そして、ダリ(Salvador Dalí 、1904年5月11日 - 1989年1月23日)の絵に衝撃を受けました。その超絶テクニックと不思議な雰囲気、とても惹かれましたが、真似できるものではありません。

それで、シュルレアリスムに興味をもったのですが、マグリットなどよりミロ(Joan Miró i Ferrà, 1893年4月20日 - 1983年12月25日)が好きでした。そして、デュシャン(Marcel Duchamp、1887年7月28日 - 1968年10月2日)に出会うのです。

デュシャンはシュルレアリストというよりダダイストですね。作品も生き方もシュルレアリストっぽくない気がします。理論的、あるいはコンセプテュアルという意味では、ブルトン以上かもしれません。既成の枠の中でそれを「ずらす」感じは、デリダの「差延」を連想させます。

シュルレアリスム

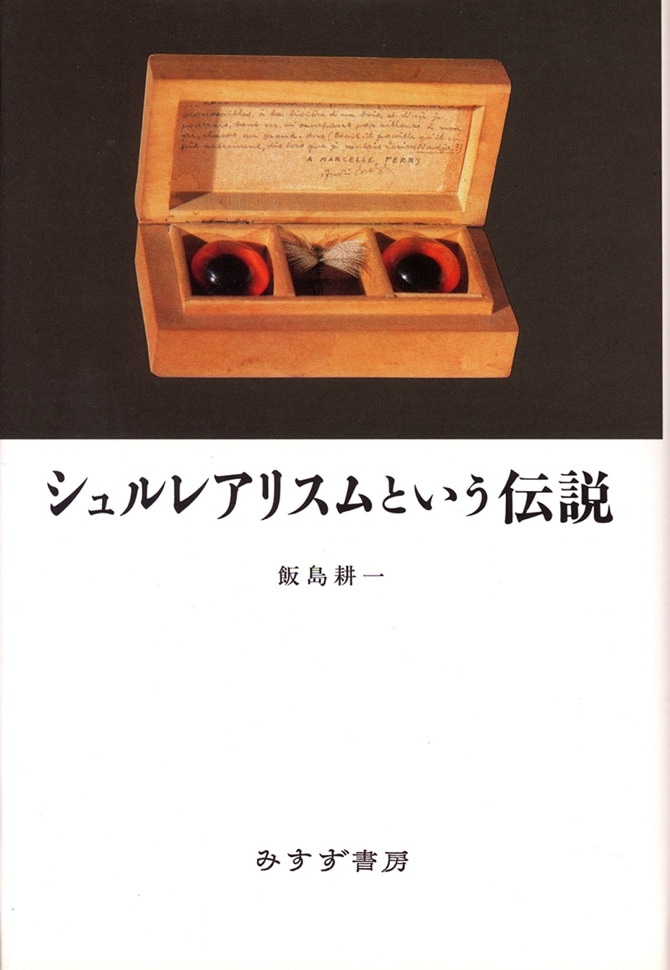

この本は、シュルレアリスムの思想的中核であるアンドレ・ブルトンを中心にシュルレアリスムの歴史を概観したものです。

著者もシュルレアリストで、日本での思想的中心ですが、日本のシュルレアリスムについては、瀧口修造と土方巽がちょっと触れられているだけです。自分のことは書きにくかった、ということもないと思いますが、ブルトンとフランス(パリ)のシュルレアリスムの話です。

ダダ

ダダについては殆ど触れられていません。ダダイスムは「イスム(主義、isme)」といえるかどうかわかりません。「反芸術」「反理性(非意味)」「反権威」の運動だと、私は思います。ダダにアナーキズム(無政府主義)的側面がなかったとは思えないのですが、詳しくはわかりません。私はあったと思っています(芸術というのは、そういう面がなければならないと思っていたし、今でもそう思っています)。そういう面があったとしても、日本でそれを正面切って強調することはできなかったでしょう。

当時は、マルクス主義とアナーキズムは同じようなものだと考えられていました。どちらにしても体制側は目の敵にして取り締まっていました。その後、マルクス主義はソビエト連邦の成立という背景があり、反体制として特高警察に捕まれば殺されかねないところはありましたが主張は可能でした。でも、アナーキズムはマルクス主義とは対立するものと捉えられていたので、主張することは難しかったのです(マルクスとプルードンの対立が強調されましたが、私はマルクスはプルードンのことを「批判に値する」と考えていたと思います)。

ブルトンも第1次世界対戦後、ダダに参加していましたが、真面目なブルトンには思想的な背景のないダダは堪えられなかったのではないでしょうか。

ダダ自体が縮小、自然消滅していくん名にありました。なにせ、「ism」がないのですから。

精神分析

フロイト( Sigmund Freud、1856年5月6日 – 1939年9月23日)の『ヒステリー研究』が発表されたのは1895年です。多分当時は「怪しい治療法」と思われていたと思います(今でも日本では「精神分析医」と言われる人は少ないです。「薬を使わないから儲からない」というのが最大の理由かもしれません。投薬や治療らしきものがないと、患者が納得しないのでしょう。)。精神分析の基礎にある「無意識」をブルトンは「これだ!」と思ったと思います。西欧人にとっては、「意識的である」と「理性的である」というのは同義ですから、「反芸術」「反理性」を「理論的」に語ることができるようになった(と思った)のです。

「無意識(独: das Unbewusste、英: unconscious)」というのは、「意識がない(失神している)」という意味ではありません。「意識されない」という意味です。私はそれを「大いなる仮説・仮定」だと思っていますが、それを「論理的に実在する」と考えている人が多いようです。意識されないものを意識下で理論的に説明することはできません。

そして、ブルトンはその「無意識」を引っ張り出そうとしました。その一つが「自動筆記((英: Automatic writing)」です。また、「夢」に対する思い入れが大きいのもその現れでしょう。夢は無意識の顕在化(意識化)です。ブルトンと同じ船で亡命したレヴィ=ストロース(Claude Lévi-Strauss、1908年11月28日 - 2009年10月30日)が「神話」に注目したのも同じような理由かもしれません。

「超(シュル)」現実主義

著者による「シュルレアリスムの本質、あるいは定義」と思われる部分を引用します。ブランショとはモーリス・ブランショ(Maurice Blanchot、1907年9月22日 - 2003年2月20日)です。

ブランショはさきの「シュルレアリスムをめぐる考察」にあって、元来のブルトンは、「われわれの生きている現実世界に対しては何らなすべきことはない」とし、「詩は《別の場所(アイユール)》なのだ」としていたことを強調する。しかも「この《別の場所》とは、精神的な、また世俗的な場所を指してはいない。《別の場所》はどこにもない」のである。それがシュルレアリスムなのだ。また「超(シュル)」現実(レアリテ)を求めるという「超(シュル)」が誤解のもとであり、さきにも言ったように上方を指す「超越性」を連想させる「超(シュル)」ではなく、シュルレエエル(レエエルは現実的の意)なるものは、人と人の間に、あるいは下方にあるのであり、シュルレアリスムの詩は「無意識」であり、「巨大な笑い」に触れることだと思った方がよい。この「無意識」も「笑い」も忘れられてどこかにかくされている。(P.178-179)

「意識下」って、どういう意味でしたっけ?「意識があるとき」「無意識に」どちらの意味だったか、忘れてしまいました。なんか意識が大脳皮質にあって、その「下」「内側」「奥底」に無意識がある、というイラストが頭に浮かんできます。「意識」を「現実」と置き換えると、「超現実」は「現実の下・元・基」にあるということになるでしょうか。超現実は、「現実が現れる(湧き上がる)元・基盤」として、常に存在しているのです。

それを「現実を超えたもの」と考えると、「神秘的なもの」「神に近いもの」と捉えることになります。

「前衛(アヴァンギャルド)」も同じです。民衆を離れて、「神の視線」から「見下ろす」ような立場に立つのではなく、民衆の下にあって、民衆の意識に「湧き上がる」ようなものが「前衛」なのかもしれません。

ただ、その「無意識・超現実・前衛」が「実在する」と勘違いしてはいけません。それは、存在したとしても確かめることはできないのです。むしろ「存在を超えたもの」なのです。

ブルトンは真面目なので、「ないものを信じる」ということは「存在しない神を信じる」と同じで、できなかったのではないでしょうか。西欧は常に「存在するもの」を「思考の対象」としてきました。「他者・対象」は必ず存在するのです。「神を信じる」ということは「神の存在を信じる」ということです。同様に、「他者」に対する《自己・我》も存在しなければならないのです。「我思う故に我あり」というのは、対象だけでなく、主体も存在することを「信じる」ということです。それが、「近代の宣言」であり「科学的であることの宣言」です。

ブルトンは、その近代の申し子です。彼にとって「無意識・超現実・前衛」は「ある」「実在する」のです。だからブルトンは、そして「シュルレアリスム」は、その無意識を「表に・目に見える形に」「引きずり出そう」としました。

マルクス主義

それにしてもマルクスとフロイトの存在はシュルレアリスムを半ば決定したという一事は疑い得ない。(P.87)

たぶんこれは、「誤解されたフロイト」と「エンゲルス(Friedrich Engels、1820年11月28日 - 1895年8月5日)によって流布されたマルクス(Karl Marx, 1818年5月5日 - 1883年3月14日))」ということだと思います。

ナヴィルによる「アナキズムとマルクス主義の間でぐらついているシュルレアリストは、いまだに思考の理論と、内的生活の純粋化に結びついている」という批判に対して、ブルトンは、「われわれのうちに、ブルジョア階級からプロレタリアートへと権力が移るのを望まない者は一人もいないが、かといって、内的生活の体験の追求は、外部からの規制ないし行われることが必要事である」と反論した。(P.48-49)

ダダを引き継いだシュルレアリスムは、「既成概念に反対する」というアナキズム的な面を持っていたと思います。だからこそ「目に見える現実じゃないもの(シュル・レエエル)」なのです。そしてそれは「存在する」ものなのです。労働者の解放、共産主義社会(あるいは社会主義社会)は、「実在しない」「夢物語」ではなく、存在するからこそそれをめざすのであり、マルクス主義はその「潜在的」な解放された社会を「引っ張り出す」「引きずり出す」運動なのです。まさしくブルトンの「シュルレアリスム」だったのではないでしょうか。

構造主義

レヴィ=ストロースが想定する「社会の奥に隠れた構造」も「存在(実在)するもの」なのではないでしょうか。ソシュール(Ferdinand de Saussure、1857年11月26日 - 1913年2月22日)やヤコブソン(Roman Osipovich Jakobson、1896年10月11日 - 1982年7月18日)も同様なのではないかと思います。あるいは、ヘーゲル(Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770年8月27日 - 1831年11月14日)の「歴史」や「世界精神」「神」も同様だと思います。

ニーチェ(Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844年10月15日 - 1900年8月25日)にとって、「神は死んだ」ものであり、それは「存在」とは言えなかったのかもしれません。でも、それではすべての「存在理由」も「存在そのもの」もなくなってしまうのではないでしょうか。

狂気

この本で、主役はブルトン、脇役はアルトー(Antonin Artaud, 1896年9月4日 - 1948年3月4日)でしょうか。でも、私が感じた準主役はバタイユ(Georges Albert Maurice Victor Bataille、1897年9月10日 - 1962年7月8日)です。

「無頭者(アセファル)」の2号はバタイユもマッソンもともに強い関心を持つニーチェの特集だったが、ブルトンはニーチェに嫌悪の気持ちを抱いていた。バタイユは《詩への憎悪》をかくさず、シュルレアリスムが詩に希望を持つことを攻撃した。(P.66)

「意識できないもの」は《自我・理性・論理》に対抗し、理性を脅かす恐ろしいものです。意識が「昼間の風景」なら、無意識は「暗闇に浮かび上がる幽霊」のようなものです。自我を「存在」として確立した近代は、すべてを理性(論理)で説明しようとします。それが「科学(学問、独Wissenschaft、仏Science)」です。科学が人間中心主義(人間至上主義)なのは当然です。それが行っているのは自己(理性・論理)で客体を説明する、つまり人間で自然を説明をすることだからです。

科学はすべてのものを、理性で説明しようとします。でも、説明のつかないこともたくさんあるのですが、その一つが「狂気」です。それは「理性」が通じません。理性が通じないものは「人間ではない」のです。

フロイトやユング(Carl Gustav Jung、1875年7月26日 - 1961年6月6日)はある極限状態を体験しているそうです。ハイデガー(Martin Heidegger, 1889年9月26日 - 1976年5月26日)や西田幾多郎(1870年5月19日 - 1945年6月7日)も「ある神秘体験」をしています。それは理性では説明のできないもので、かつ、それが自分の中にあるのです。その身近な例が「夢」です。夢の中では非理性的なことが起こるどころか、自分の思考・行動すらが非理性的なのです。

それは簡単に捨て去ることが出来ないものであるどころか、「人間的な、あまりにも人間的な」(ニーチェ)ものでした。彼らは、それを明るみのもとに、「理性の光」のもとに引き出そうとしました。これはブルトンと同じです。そのときに、その理性を規定しているものの存在が必ず問題になります。「私」が存在し、「客体」が存在するとしたとき(つまり現実が存在するとしたとき)、「非理性(非現実)」は存在するでしょうか。

自分たちは、「非理性を体験」しているわけだし、目に見える存在としての非理性、つまり「狂人」は現実に存在するのですから、非理性、非現実も存在する、と言えるのです。

理性的であるものこそ現実的であり、現実的であるものこそ理性的である。(ヘーゲル『法の哲学』世界の名著、中央公論社1967/03/20、P.169)

エロス

理性で説明できないもう一つは、「女性」です。今の日本でこんなことを言えば、この一行でアウトですね。

でも、当時、人間(Das man)は「男(man)」だったのです。男性は理性的であり、女性は感情的な生き物でした。言い訳を書くと、男性に感情がないわけではありませんから、男性はその非理性的な部分を女性という存在の上に投影していたのです(同じように、人間の動物的な部分を動物の上に投影していました)。

対象としての非理性としての女性は、エロスとして表現されます。人間の非理性的な部分は常に女性として描かれてきました。

シュルレアリスムがオールドファッションにいま見えるとすれば、女性のヌード、女性の性器に執着しすぎた詩や写真や絵画があまりに多いためであり、一九九〇年代の眼からはそれがいかにも古風な牧歌風のものとして映るのである。(P.213)

女性は存在します。男性は女性を否定することは難しいのです。男性は女性(女性でなくてもいいのですが)に対する「愛」という「非理性的なもの」が自分の中にあることを「自覚」しているのです。

理性的でない存在として、「子供」があります。子供も存在します。そして、自分も子供だったのです。だから否定できません。「子供」は近代において、「理性的人間」と同時に「再発見」されたのです。

神

神は、理性そのものでありながら、理性を超えた存在です。その神はニーチェに殺されたとしても、「非理性」(あるいは「超理性」)的なものが「存在する」とすれば、神も存在するという「先祖返り」が起こります。

シュルレアリスムは超現実主義と訳されてきたが、この「超」の一文字に惑わされてはならないので、ブルトンは繰り返すが「超越的なるもの」を否認するのがスジなのだ。無意識や夢といわゆる現実(レアリテ)の綜合が根底にあるが、神に結びつきやすい「超越性」には警戒する。(P.73)

「超越性」(非理性)を否認しながら、無意識(非理性)を引きずり出そうとすればどうなるでしょうか。結果としてブルトンは、無意識に迷い込んでしまったのではないでしょうか。

バタイユ

アルトー、あるいはバタイユは想像力の祝福、視覚の優位、全感覚の解放、人間の全的開放といったブルトンの理念とは逆の、より絶望的でニヒリスティックな、傷にみちた精神、死と不毛すれすれの精神である。「神」の死を超えて「人間」の死さえ言われる第二次大戦後の思想なのだ。(P.249)

バタイユは「存在」「目に見えるもの」、つまり「人間」という「理性の産物」に疑問を持ち、それに「エロス(非理性、感情、女性、死・・・)」という覆いを掛けました。それは同時に「自己」を覆ってしまうことでもあります。

そのときにとり得る態度は4つあります。その一つは「見えるもの」も「見えないもの」も「存在する」という態度。もう一つは、「見えないものはない」と言い切る態度。もう一つは、「見えるものも見えないものもない」とする態度。「全ては幻想だ」みたいな態度です。

もう一つは、存在するかどうかを決めない態度です。あるいは存在を一つの仮定とする態度です。ずるい考えのようにも見えますが、《自己》あるいは「人間」がある場合、つまり西欧的な思考法を取るかぎり、「人間である」ことから逃げられないのです。だからこそ、人間であることを決めない、人間であることから「逃げ続ける態度」です。

これに当てはめれば、バタイユは逃げ続け、ブルトンは人間にとどまり、ニーチェは逃げ切ってしまった、といえるかもしれません。いずれにしても彼らは「(西欧的)人間であること」に疑問を持ってしまったのです。その差はとても小さいように思います。フーコーは言います、

近代の思考にとって、ありうべき道徳などというものはない。なぜなら、十九世紀以来、思考はすでにその固有の存在(エートル)においてそれ自身の「外へ出て」いるのであり、もはや理論ではないからだ。(『言葉と物』1974/06/05、新潮社、P.348)

・・・思考は、その実存とすれすれのところにあって、もっとも初期のその形態をとるやいなや、それ自身行動ーーもっとも危険な行為ーーとなるのだ。サド、ニーチェ、アルトー、バタイユは、そのことに無知であろうと望んだすべての人々にかわって、そのことを知っていた。しかもまた、ヘーゲル、マルクス、フロイトも知っていたことはたしかだ。(同、P.349)

わかりにくい表現ですが(翻訳がわかりにくいのかも)、ことば(インド=ヨーロッパ語)を話すこと、つまり「主語と述語(主客構造)」のうちに、存在(実存)があるということです。だから、印欧語を話すこと自体に「存在」に取り込まれる危険性があるのです。では、沈黙があるだけなのでしょうか。彼らは「知ったものとして」、語り、描かなければなりませんでした。

ブルトンは、それを「意識を通さず」に理性の場に引きずり出そうとしたし、パタイユは「非理性を使って」表現しようとしました。ブルトンは、「どちらかというと」無意識が「実存する」と考えていたし、バタイユは「どちらかというと」理性・人間の「存在を疑っていた」から、それぞれの方法をとったのだろうと思うのです。

人間と理性

理性的な人間、と理性的じゃない人間がいるわけではありません。西欧人にとっては、「理性的である」ということと「人間である」ということは同じです。理性的じゃないものは人間ではありません。犬や猫は、そういう意味で人間ではないのです。でも、理性的な人間自身のなかに、「非理性的なもの」が存在しているのは否定できません。それを「ケモノ」として動物になすりつけてきたし、「感情」として女性になすりつけてきました。それ以外のものは「狂人」に押し付けてきたのです。だから、「犬猫」「女性」狂人」は人間ではなかったのです。

そして、印欧語(正確には印欧祖語から派生した言語)と論理(そして理性)は同じです。だから、印欧語を話さない人は、「人間ではない」のです。人間でないということは「魂」もありません。犬や猫と同じなのです。「一寸の虫にも五分の魂」などということばは日本独特のものかもしれません。西欧にも、農村地帯があります。ただ、キリスト教が生まれた中東は牧畜が盛んです。日本は「四つ足の動物は食べない」という文化でしたが、肉食文化では動物の肉を平気で食べるためには、動物に魂があってはいけなかったのではないでしょうか。「犬猫」と同様に、「印欧語を話さない人」も人間ではありませんでした。

その他にも、「理性的でない」「論理的じゃない」「理解できない(相手か、こちらか)」人、あるいは「そう決められた人」は人間ではありません。「魔女狩り」や「ユダヤ人狩り」の結果、残忍なことが出来るのも、彼らを人間だとは思わないからです。最終的には「対立している人」「利益が相反している人」はすべて人間ではなくなります。

「てめえら、人間じゃねえ」というときに、西欧人と日本人ではその意味が違うのです。「ゾンビ映画」で、殺していいかどうかは「理性を失っていないか」「言葉が通じるかどうか」です。「エイリアン映画」も同じです。逆に、「印欧語を話す理性的なコンピュータやアンドロイド」は人間として扱います。

日本人もだいぶ欧米化してきたし、欧米も非欧米の文化が入ってきているので(グローバル化?)、感覚は似てきていると思いますが、今でも「人間らしさ」には差があるような気がします。

笑い

(詩人、俳人である加藤郁乎はーー引用者)「閨房雪隠が要不要にかゝはらず、笑へ笑へ笑へ、然るのちに嗚呼!と覚悟召されよ。君、考ふることなかれ」との託宣を垂れる。シュルレアリスムの精神と通い合うのはかかる笑いの伝統なのであり、ラブレー、ヴィヨン、セルバンテスはその伝統に流れ入っている。ジャック・プレヴェールもレイモン・ルセールもジャリもマルクス兄弟も天明の狂歌人もそこに雁首を並べるので、そこに目を向けない糞真面目な書斎シュルレアリスムなどは一目散に豚走すべきであろうと、杯を掲げて一笑することにしよう。(P.291)

私は、ユーモアが苦手です。冗談も巧く言えません。どこまでが許されるのかのラインを上手く捉えられないので、人を傷つけそうで、いつしか冗談は言わなくなりました。先日、アカデミー賞授賞式で「平手打ち事件」がありましたが、アメリカンジョークが際どいことはよく知られています。ジョークは、話す内容だけじゃなく、どういう場で話すかでも受け取られ方が違います。もちろん、言った方は冗談のつもりでも、受け取る人がそうとらないことなんかはよくありますよね。

著者は岡山の出身だそうです。関西と関東でも「笑い」には違いがあるように思います。私は『ダウンタウン』が大好きですが、関西の笑いが好きというわけではありません。同じ吉本でも若い芸人の笑いはテレビ的、つまり東京的ですよね。落語は圓生が好きです。上方落語はあまり聞きません。江戸落語に出てくる単語は、なんとか分かるというか、わからなくてもなんとかなります。関西弁の落語は、それ以上に聞き取りが難しくなります。テレビの影響で、なんとなく関東は真面目、関西は笑い、というイメージ私にはありますが、100年以前は東京(江戸)にも笑いが絶えなかったのかもしれません。

シュールレアリストの一人として、著者は「しかしここで一つ言っておきたいのは、シュルレアリスムが、ある笑いの圏内にある思想だということだ。」(P.286)といいます。この笑いのことを「巨大な不思議な笑い」(P.287)とも言っています。

著者は、ブルトンはユーモアのセンスがあったと思っているのでしょうか。

前述の通り、私はシュルレアリスムを絵でしか知りません。だから、私はブルトンのことをあまり知りませんが、ブルトンの著作にユーモアが溢れているとは思えません(もちろん、フランス語はわからないので、翻訳のニュアンスしかわかりません)。

フランスには(ヨーロッパには)、「アカデミズム」というものがあります。これは「学問的」ということとはちょっと違うと思うし、「王立協会」のような、権力公認ということとも違います。日本だと、「帝展」という、学問と権力とが一体のものがありましたが、当時のフランスでは「サロン」に入選するというのが「画家として認められる」ということでした。伝統の技法をマスターして、伝統の題材で描かれた絵が認められるのです。その後、日本でもフランスでも国家の展覧会から、民営の展覧会に変わりながら続いています。

職業画家にとっては「公式に認められること」というのは、主催が国であろうと、民営であろうと必要なことです。なぜ必要なのかということが、ダダイスムやシュルレアリスムを理解するときには重要なのだ、と私は考えていますが、それは省略します。ダダイスムは、公的に(公式に)認められるということを求めていません。むしろ「公的に認められないこと」こそを目指していたように思います。

シュルレアリスムは、「公的に認められないことが《崇高》なことだ」と考えていたように思えるのです。そこが微妙なんですね。権威を否定するために、新たな権威を定立する可能性があるからです。「有名になっちゃおしまいだぜ」と叫んでいたロックバンドが「有名」になっちゃう的なね。でも音楽は好きだし、多くの人に自分たちの音楽は聞いてもらいたいという気持ちは変わらないのです。

デュシャンなんかは、自分の作品が認められ始めた途端に作品を作るのをきっぱりやめちゃうんです(それが彼が神格化される要因でもありますが、それが彼の意図したことであったかどうかは不明)。日本の音楽家(ミュージッシャン)でもそんな人がいたと思います。

ブルトンはその「矛盾」を分かっていたと思います。たとえば、「自動筆記」の詩は、ある意味「理解されない」ことを目指したものです。単純に「理解されたいのであれば、理解されるように書けばいい」のです。でも、それは詩全体にも言えることです。言葉の流れは、言葉に現れる意味以上の感情を呼び起こすし、その解釈は詩を読む人に委ねられています。解釈の多様性そのものが詩を詩たらしめているとも言えるのではないでしょうか。

多義性こそが芸術の本質ともいえるかもしれません。それができるだけ多義性を排除しようとする法律や学術文献との違いだと思います。

でも、「理解されない」だけじゃ、作品を作る意味がまったくありません。これが上記の「矛盾」そのものです。理解されないけど、そういう形でしか表現できない、ということを分かっていたブルトンは「人一倍理解されたかった」人なのではないでしょうか。いわゆる「承認欲求」が強かったのだと思います。それを「笑い」にできたなら、彼の承認欲求の一部は満たされたのかもしれません。でも、彼は真面目だった。「不満足であり続けようとする《意志》」はそれを許さなかったのではないでしょうか。「満足すること」は「存在の意味(Raison d'être)」を失うことだからです。

「不満であることが存在する意味だ」というのは、ブルトンやシュルレアリスムだけでなく、近現代人に広く共有されているものです。この一週間ほど、パソコンのマウスの調子が悪いのですが、新しいマウスを買うかどうか迷っています。今までマウスを何個買ったかわかりません。基本は壊れたり、パソコンと合わなくなったりして買い換えるのですが、「コードが邪魔だ」「クリックボタンがスムースじゃない」「重たい」・・・など、使えるのに不満な箇所を見つけて、買い換えることもあります。そうして買うのは、「できるだけ安いもの」なので、すぐに調子が悪くなります。その時は「やっぱりね」と妙に納得をして、「次はいいもの」を買おう、と思うのですが、同じことを繰り返します。他の例を考えようと思って、周りを見回したのですが、なんか殆どの物がそう見えます。そういう物に私は囲まれています。私は自動車に興味がありませんが、車がすきな人はそういう思いをしているのではありませんか。好きなもの、興味があるものに限ってそういう感情が湧いてきます。

「また、安物買いの銭失い、だよ、わはは」と誰かに笑って話ができれば、少しは気が収まります。この笑いを「庶民の笑い」として神格化することはできます。「笑い」は「救い」あり「癒やし」です。私は「笑いこそが生きる目的だ(Raison d'être)」とすら思っています。

笑いが吸収する「民衆の不満」。上記の落語やマルクス兄弟(私にとってはチャップリン)の笑いです。その笑いを単純に笑えばいいのですが、私はその笑いよりも民衆の不満の方に目が行ってしまって、純粋に笑えないのです。私はブルトンに私を重ねて見てしまっているかも知れませんが、ブルトンも笑えなかったのではないでしょうか。

無意識を意識化しようとするときに陥る罠、それを逃れるすべは笑いなのかもしれません。

シュルレアリスムが「巨大な笑い」だとすれば、私の考えるブルトンはシュルレアリスム的ではありません。私もシュルレアリスム的ではありません。

シュルレアリスムが「伝説」になったとすれば、ブルトンが欲しがりながら拒否した「笑い」を、いつかこの本を読み返して探してみたいと思います。

[スタッフ・キャスト等]

飯島耕一[wiki(JP)](いいじま こういち、1930年2月25日 - 2013年10月14日)は、日本の詩人、小説家、日本芸術院会員、元明治大学法学部教授。長男は建築評論家の飯島洋一。

〈抜書〉

1 ロレーヌとブルターニュ

2 現代のグノーシスとコミュニスムの魔力

「ナヴィルによる「アナキズムとマルクス主義の間でぐらついているシュルレアリストは、いまだに思考の理論と、内的生活の純粋化に結びついている」という批判に対して、ブルトンは、「われわれのうちに、ブルジョア階級からプロレタリアートへと権力が移るのを望まない者は一人もいないが、かとい(FF)って、内的生活の体験の追求は、外部からの規制ないし行われることが必要事である」と反論した。」(P.48-49)

「「無頭者(アセファル)」の2号はバタイユもマッソンもともに強い関心を持つニーチェの特集だったが、ブルトンはニーチェに嫌悪の気持ちを抱いていた。バタイユは〈詩への憎悪〉をかくさず、シュルレアリスムが詩に希望を持つことを攻撃した。(P.66)__ブルトンは道徳家。「まじめ」だから。

「ブルトンは、政治宣伝のビラ貼りといった地味な日常的闘争には、とても従うことは出来なかった。」(P.68)__そうだろうなあ。私も出来なかったけど、人民の心をつかむのは、一つにはそういう地味な闘争なんだと思う。それと大胆な宣伝と。SNSが流行っているといわれている今はどうなんだろう。SNSで大統領になった、とか、本当だろうか。そんなんなら、お金も労力もかからないので、楽だよね。

「マルクス主義という「良心」は二十世紀の詩人をもまた苦しめ、ある場合は殺してしまったのである。マヤコフスキーの死も同じである。一九三一年、マヤコフスキーの友人だった言語学者ローマン・ヤコブソンは「詩人たちを浪費した時代」という悲痛な文章を書いた。」(P68)

「グノーシス派のある人々は、また極度に「エロチックな比喩」を愛好した。三世紀になると、ただ単なる比喩にとどまらず、「貞潔と禁欲を命ずるキリスト教の掟」を、あたうるかぎり犯した。」(P.69)

3 催眠術 フロイト レヴィ=ストロース

「シュルレアリスムは超現実主義と訳されてきたが、この「超」の一文字に惑わされてはならないので、ブルトンは繰り返すが「超越的なるもの」を否認するのがスジなのだ。無意識や夢といわゆる現実(レアリテ)の綜合が根底にあるが、神に結びつきやすい「超越性」には警戒する。」(P.73)

「「シュルレアリスムには深く宗教的なものがある。たとえば聖ホアン・デ・ラ・クルスの伝記に感動する」。「聖ホアン・デ・ラ・クルスは憤怒の人であり、シュルレアリスムの本質と共通する。今あるがままの人生に対する憤怒である」。これがバタイユ最後のブルトンへの挨拶だった。」(P.74)

(バタイユ、ブルトン、マッソン、ベルメール)(P.75)

「バタイユはここから、結局のところ、心理的過程(プロセス)という面でのグノーシス派は、現今の唯物論とさして異なるところはないと明言する。「私の言うのは、存在論を含まぬ唯物論、質料(マティエール)を即自的事物とせぬ唯物論である。なぜなら、何ものであれ、より高尚なものに、現存する私という存在とその存在を武装させる理性とに借りものの権威を与ええる何ものかに、自己と自己の理性を服従させないでいたいからだ」。この「権威に服従しない」というところにバタイユがいる。マルクス主義であろうと、シュル(FF)レアリスムであろうと、そこに思いがけない腐臭のように、バタイユは「権威」と「精神主義」「観念主義」を嗅ぎつける。」(P.76-77)

「それにしてもマルクスとフロイトの存在はシュルレアリスムを半ば決定したという一事は疑い得ない。」(P.87)

「また哲学者のポール・リクールは、マルクス、フロイト、それにニーチェを加えて、「三人の懐疑の巨匠たち」と名づけ、「この三人に共通な意図に遡ってみるなら、そこに見出されるのは、まず意識を全体として、〈虚偽〉意識とみなそうとする決意である。(この三人以後)、事物について懐疑を抱いた後に、われわれの意識について疑いを抱きはじめたのである」と言っている。同様にミシェル・フーコーは、「フロイトとニーチェ以来、人は自己の奥底にあらゆる真理を否認する地点を見出す」といった言い方をする。さきのリクールは次のように続ける。「三者とも、まず意識の幻想について疑惑を抱くことからはじめ、暗号解読の策略を働かせ続け、いずれも〈意識〉の中傷者となるどころか、逆に意識を拡大することをめざすのである。」。」(P.88)

「フロイトは、自分が攻撃をされることについては、一九一七年の『精神分析の或る困難さ』で、自分の発見したものはコペルニクスやダーウィンの発見と同じで、「人類のナルシシズムを傷つけるもの」だからだと納得しているのはよくわかる。」(P.89)

(J・J・スペクター『フロイトの美学』)「フロイトとブルトンの相違は、一部には、両者の明らかに異質な知的準拠枠によるものであるが、同時にこの二人の強いパーソナリティの衝突から生まれたものである。両者とも制服し指導しようとする共通した衝動のあった点でも、また強い自制力の点でも同じであった(フロイトは決して分析されまいとしたように、ブルトンも催眠法による睡臥を拒否した)。」(P.89)

(J・J・スペクター)「ブルトンは一九三二年に『通底器』を書いたが、これはある意味で彼(フロイト)の〈夢の解釈〉に相当するものである。ブルトンはフロイトの夢理論に夢中になっていたばかりでなく、フロイトのように罪悪感からこれを書いたと思われる。ブルトンの場合、ナジャを精神病に追い込んだことに対する罪の意識である。フロイトの場合は父親の死に対する罪の意識である。」(P.89)

(P.90)__文字は真実を語らない。ことばも。ヴェールは取り除かなくてよい。その存在を考えることこそが大切だ。

(P.102)__人生、生き様という神話

「サルトルが「歴史」に対するのと、未開人が「永遠の過去」に対するのと、少しも異なるところはないとレヴィ=ストロースはするどく踏み込む。「サルトルの体系では歴史がまさに神話の役割を果たしている」。」(P.102)__Nota Bene!!

「戦闘的マルクス主義者にとっては、社会革命だけが、情念と思惟の根本的改変を可能ならしめるということは疑問の余地のないことだ。」(P.103)__社会革命で人は「変わる」。だけど社会を作っているのは個人だ。

4 シャトー街とブロメ街 あるいは反(アンチ)ブルトンの詩人たち

5 蜃気楼(フアタ・モルガナ) マルチニック島 ニューヨーク

「ブランショはさきの「シュルレアリスムをめぐる考察」にあって、元来のブルトンは、「われわれの生きている現実世界に対しては何らなすべきことはない」とし、「詩は〈別の場所(アイユール)〉なのだ」としていたことを強調する。しかも「この〈別の場所〉とは、精神的な、また世俗的な場所を指してはいない。〈別の場所〉はどこにもない」のである。それがシュルレアリスムなのだ。また「超(シュル)」現実(レアリテ)を求めるという「超(シュル)」が誤解のもとであり、さきにも言ったように上方を指す「超越性」(FF)を連想させる「超(シュル)」ではなく、シュルレエエル(レエエルは現実的の意)なるものは、人と人の間に、あるいは下方にあるのであり、シュルレアリスムの詩は「無意識」であり、「巨大な笑い」に触れることだと思った方がよい。この「無意識」も「笑い」も忘れられてどこかにかくされている。」(P.178-179)__シュルレアリスムの本質

「サルトルはこのあたりのバタイユの心理を次のように考える。「バタイユ氏は自分を救うことをのぞまない。これはほとんど趣味の問題だと言おう。かれは書いている、〈人間を特徴づけるものは、・・・たんに充足への意志ばかりではなく、不充足への、臆病で陰微な引力だ〉。・・・これは長期にわたった(FF)(バタイユの・・・引用者)キリスト教的謙遜の残滓だろうか」。(LF)サルトルはバタイユの場合は、最後は文芸批判の問題ではなく、精神分析だと結論する。ただし、フロイトやアードラーや、ユングの粗雑でいかがわしい方法ではない。他にもいろいろな精神分析があるのだとサルトルは結ぶ。」(P182-183)__『シチュアシオンⅠ』「新しい神秘家」の叙述だと思う。精神分析は、文字文化によって抑圧された無意識に向き合うことだから、人と人の結びつき、「会話」〈対話〉そのものだと思う。ここの私のメモは、不満足であり続けようとする〈意志〉。

「ヤコブソンは絵画の場合を例としてであるが、様式的に言ってキュビズムは「換喩」的、シュルレアリスムは「隠喩」敵と区別することが可能であるとする。ラカンはこの二つの象徴表現様式をとり(FF)あげて、心的機能の理解に対するモデルとなるとした。」(P.199-200)__テレンス・ホークス『構造主義と記号論』

「テレンス・ホークスは、「言語は結局のところ、〈語という物質的な実質〉に内在するものではなく、もっと大きくて抽象的な〈記号の体系〉に存することを、ソシュールは発見した」と要約する。(LF)またレヴィ=ストロースは、次のことを把握したとホークスは確認する。「(芸術や宗教まで含んだ)社会生活の諸様相の根底にある性質は、言語の性質と同じものではないのか」(レヴィーストロースの『構造人類学』)。」(P.201)

「シュルレアリスムがオールドファッションにいま見えるとすれば、女性のヌード、女性の性器に執着しすぎた詩や写真や絵画があまりに多いためであり、一九九〇年代の眼からはそれがいかにも古風な牧歌風のものとして映るのである。」(P.213)__Nota Bene!!私はいまだにヌードや性器に固執している。時代が変われば、見方が変わる。性的であることを強制されている(運命づけられている、と言ってもいい)社会にあっては、性的であることを禁止することによって強制するのである。二〇〇〇年以降も、表現方法は変化しても実質は変化しない。性的少数者が差別されるのは、性的であることを強制されながら、「性が実現しない」ため、つまり欲求不満のためである。

6 戦後のパリ ラカン アルトー

(ブルトン)「「世界を変え、生を変え、人間の判断力をまったく作り直す、という三重の、しかも分割不可能な目的には向かわない、あらゆる種類の〈アンガジュマン〉など、とるに足らないものと思われます」というのは、サルトルの「社会参加(アンガジュマン)」、コミュニストの「社会へ!」の呼びかけである「正義と平和のためのアンガジュマン」に批判を加えようとしたものだった。」(P.215)

(オクタビオ・パス)「フランスのエロティシズムは、始まりから、哲学に汚染されている。身体は思索されてしまうんだ。ぼくは身体の哲学には魅力を感じない。ぼくに必要なのは、それとは反対なんだ。つまりぼくは思想の受肉に興味があるんだけど」(野谷文昭訳)」(P.235)__『鷲か太陽か』でしょうか。心して置かなければ。

「けれども、バタイユのような人ははるかに前から「視覚の崇高さ」といったものを疑問視してきた。そしてフーコーは、初期はともかく後期にはこのバタイユに近い立場を取り、視覚優位の孕む暗い側面を探ろうとしている。」(P.241)__私と同じ。

「構造はピアジェによれば、予定調和的に存在するものではなく、「構成される」ものなのだ。」(P.243)__「構成される」と言うか、「常に再構成され続ける」「再生産される」ものです。

(フーコー『言葉と物』、ブルトンの死の年に刊行された)「近代の思考にとって、さもありそうなモラルなどない。なぜなら十九世紀このかた、思考はすでにその固有の在り方において、思考自身から(外へ出て)いて、もはや理論ではないからである。」(P.246)

「アルトー、あるいはバタイユは想像力の祝福、視覚の優位、全感覚の解放、人間の全的開放といったブルトンの理念とは逆の、より絶望的でニヒリスティックな、傷にみちた精神、死と不毛すれすれの精神である。「神」の死を超えて「人間」の死さえ言われる第二時大戦後の思想なのだ。」(P.249)

(スーザン・ソンタグ『アントナン・アルトー論』「アルトーにアプローチして」)「彼(アルトー)はそもそも考えられないことーー肉体はどのようにして精神であるのか、いかにして精神は肉体でもあるのかという問題ーーについて考え続ける」。」(P.253)__ソンタグもアルトーもすごい

(同)「「シュールレアリストたちが、だれにも負けるはずのない意識相手の申しぶんのないゲームを提議していたのに対して、アルトーは自己を《復原》するために死を賭した戦いを挑んでいた」。」(P.254)

(同)「「苦悩については疑いもなくアルトーのほうがブルトンよりも多くを知っていたし、自由についてならブルトンのほうがアルトーよりも多くを知っていた」。」(P.254)

(土方巽の舞台)「ふつうの女としてみればむしろ美貌と称さねばならないであろうその女も、一人の両性具有者の前に出たとき、それは汗くささと、醜悪と、場ちがいの破廉恥の一語に尽きた。」(P.238)__女らしさ、男らしさ、などという世俗的感覚を超えたもの

「ベルメールのエロチスムがいつも変わらぬように、土方氏も変わっていなかった。」(P.260)__記録されたものは変わらない。文字や絵画。(記憶も変わらないが、再生産の過程で変形される。)だから、動かす努力が必要である。書くことはその努力を求める。

(P.261)__灰かぶり=シンデレラ

「三島にはなかった諸要素をもって、土方は三島を悼んでいるのではないか。」(P.261)

7 シャルル・フーリエへのオードと土方巽の無意識の探求 そしてマルクス兄弟の笑い

「この禿鷹(チャロニヤール)は商人のことである。フーリエは商業を何としても文明における〈悪企みの認可〉であり、多数の人々の利益を犠牲にするものであるとし、『四運動の理論』でも、「商人の団体は文明の秩序の中では海賊(ピラト)の集団でしかない」としている。」(P.269)

(ブルトン『シャルル・フーリエへのオード』『フランスの社会主義の進化』、P271)

「しかしここで一つ言っておきたいのは、シュルレアリスムが、ある笑いの圏内にある思想だということだ。」(P.286)__P.287「巨大な不思議な笑い」

「「透明な巨人」はおそらく「無意識」と「笑い」の星雲だ。」(P.288)

「あとがきで郁山人は「閨房雪隠が要不要にかゝはらず、笑へ笑へ笑へ、然るのちに嗚呼!と覚悟召されよ。君、考ふることなかれ」との託宣を垂れる。シュルレアリスムの精神と通い合うのはかかる笑いの伝統なのであり、ラブレー、ヴィヨン、セルバンテスはその伝統に流れ入っている。ジャック・プレヴェールもレイモン・ルセールもジャリもマルクス兄弟も天明の狂歌人もそこに雁首を並べるので、そこに目を向けない糞真面目な書斎シュルレアリスムなどは一目散に豚走すべきであろうと、杯を掲げて一笑することにしよう。」(P.291)

あとがき

「二十世紀のあらゆる問題がここに衝突し、渦巻いているからだ。」(P.293)

一九九二年四月 飯島耕一

《End》

〈メモ〉

人間独特の魂に、〈自我〉が結びついているのが西欧の文化です。

無意識を引きずり出したのではなく、無意識に迷い込んでしまった。無意識を「実在」だと思い込んだせい。

神秘主義的な香りを漂わせながらも、科学的態度をとっていた精神分析。その神秘な香りはフロムやユングに至ると顕著に。フロムやユングは、無意識の何たるかを知っていたけど、一般には伝わらなかった。

印象派も既成のアカデミックな画壇を覆すものでした。ピカソが『アヴィニョンの娘たち』を描いたのは1907年。

モネからダリ、そしてデュシャン

ダダイスム

無意識、フロイト、ラカン

芸術と性

赤いリボンとダリ

マグリット

ブルトン、レヴィ=ストロース、バタイユ、そしてフーコー