ゆる言語学ラジオ

この本を知ったのはYoutubeの『ゆる言語学ラジオ』です(今日調べたらWikipediaに載っていました)。これがとても面白い。観始めると、やめられなくなるほど面白いのです。そこで紹介されている多くの本の一冊がこの本です。

『ゆる言語学ラジオ』で、書いておきたいエピソードがあります。わたしは『ゆる言語学ラジオ』を偶然見つけたので、そんなに有名なチャンネルだとは思っていなかったのですが、たまたま帰省してきた子どもに話をすると「わたしも観ている」というのです。「YouTube Creator Awards」を獲るほどのチャンネルだということを知ったのは、その後のことです。

「面白いよねえ。でも、たくさんアップされるので追いつかない」と私が言うと、「そんな、数週間に1回程度アップされているだけだよ」と子ども。その場はそれで終わったのですが、子どもが帰って数日後電話がありました。「週に2回位アップされてるみたい」と子ども。

なぜこんな事を書いたかというと、言葉にはその裏があるということなのです。わたしの言葉は表面的な意味の他に、「それほど頑張って早く全部観ようとしているわけじゃない」という意味だし、子どもの言葉は「ちゃんと観ようという気持ちがないからだよ」という意味がその底にあるのはおわかりになるでしょうか。これが、

一語一語はほぼ正確に訳せても、物語をつかむことはなかなか難しい。なぜならわたしたちの物語には言葉では表されない前提となっている世界があって、その世界は自分たちの文化によって作られているものだからだ。(P.175)

ということです。

日本語の背景には、日本の文化があります。俳句や短歌はその背景で成立しています。だから、別の言語に翻訳することは難しいのです。

問題は、数日後の子どもの言葉です。たしかに、アップロードの頻度と1回の再生時間がわかれば、全部見るのに1日何話見れば、何日で追いつくかを計算することはできます。でも、子どもは背後の意味をわかっていて「親切心」で教えてくれたのでしょうか。そうかも知れません。確かめていないですから。その時は「そうか。ありがとう。」と言っただけです。「わざわざ教えてくれなくてもいい。そんなに一生懸命観ているわけじゃないから」と言ったら、喧嘩になりそうです。心配なのは、日本語の文化的背景が変わって(失われて)きているかもしれないということです。

言語学者の宣教師

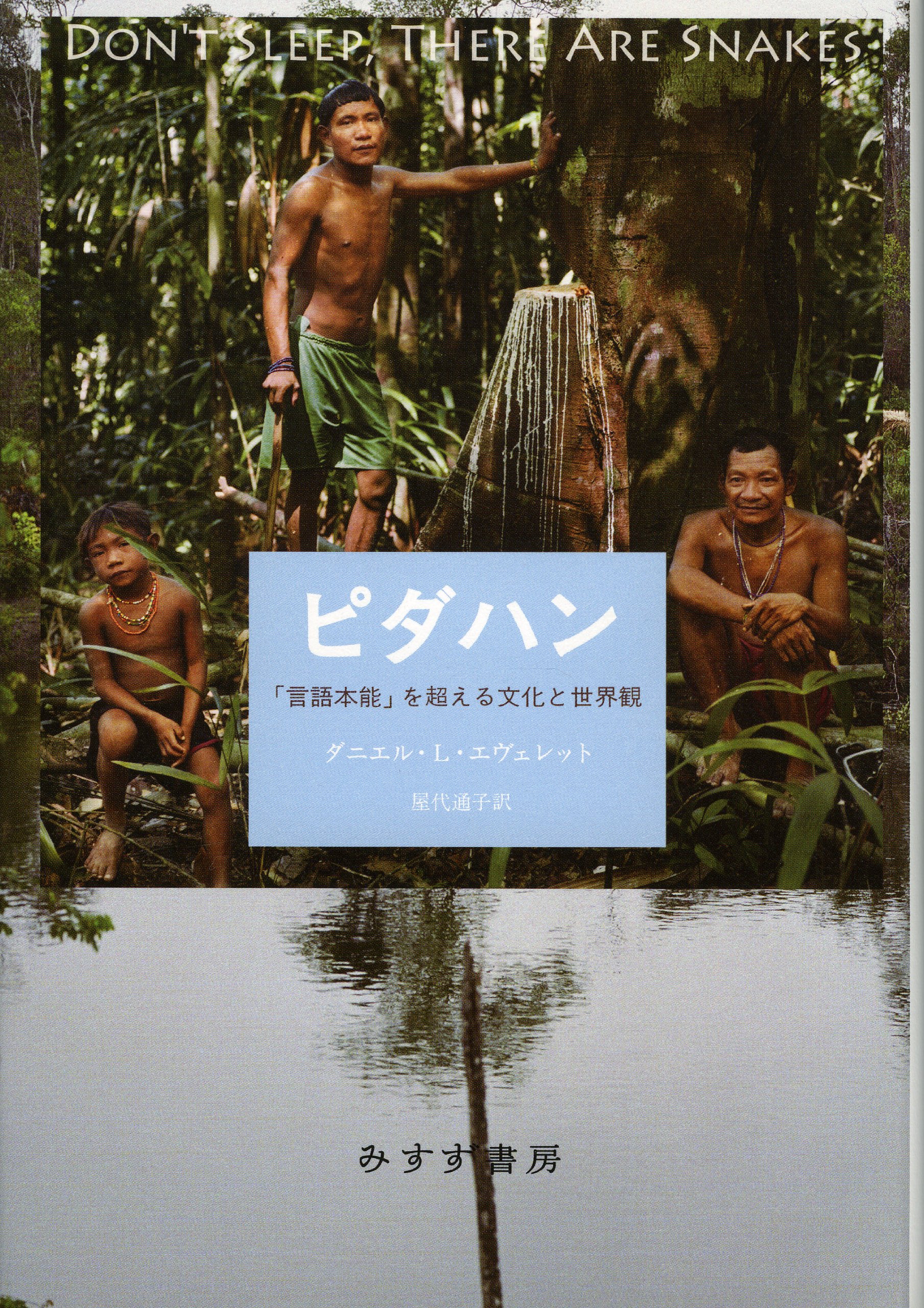

ピダハンはアマゾン川上流に居住し、ピダハン語を話す400人ほどの民族です。著者のエヴェレットはその村に布教に来た宣教師です。妻や子どもの命の危機(マラリアなど)に見舞われながらも、約30年間ピダハンと生活をしながら布教を試みます。この本はその記録です。

「民族」という言葉の意味は厳密ではありません。わたしにはわからないので。

半分以上を占める第一部はピダハンの暮らしを描いています。わたしはこのような他文化の著作が大好きです。文化人類学に興味があるのはそのせいです。最近、そういう村を訪問するTV番組や映像作品は減ってきているように思います。人種差別や人権侵害の問題が関わるので、制作しにくいのでしょう。女性のおっぱいが見えるだけでも、問題になりそうです。意図的に差別的に描くことはできます。わたしは、西欧の人類学や博物学は「学問の仮面をかぶった見世物小屋」として始まったと思っていますし、商業的に行われるものは今でもそういう面があると思っています。でも、別の文化を描かないのは、「言葉狩り」と同じ偽善的な匂いがしてしまいます。蓋をすれば、「臭いものはなくなる」と思っているようです。「自由・平等」に基づく「(西欧)民主主義」が「臭いものに蓋」では実現できないことを忘れているようです。

第二部は、ピダハン語の言語学的研究です。これは若干難しいですが、第一部を読めば何を言いたいのかはわかると思います。「言葉」ではなく伝わるものがあると思うのです。

チョムスキー理論をほぼ全面的に批判しているので、チョムスキーを読んでいると(わたしは読んでいない)わかりやすいと思います。

第三部は布教の成果(?)です。著者は、布教の代償として素晴らしいものを得たようです。ピダハンの生活を見ることによって、著者は信仰を捨て、無神論者になってしまったのです。

ピダハンの生活

具体的なことは、本書を読んでください。外部から来た人間が「見て」感じる事の一部を列挙します。

この経験からわたしは、ピダハンが外の世界の知識や習慣をやすやすとは取り入れないことを知った。たとえどんなに役に立つと思われる知識であってもだ。(P.109)

ひとつのパターンが見えてくる。ピダハンには食品を保存する方法がなく、道具を軽視し、使い捨ての籠しか作らない。将来を気に病んだりしないことが文化的な価値であるようだ。だからといって怠惰なのではない。ピダハンはじつによく働くからだ。(P.113)

将来よりも現在を大切にするため、ピダハンは何をするにも、最低限必要とされる以上のエネルギーをひとつことに注いだりしない。(同)

わたしたちは、物事を理解する時、いや、見る時ですら「文化・言語というフィルター」を通してしか見ることができません。そのフィルター越しに見えるピダハンの生活や言語は、「理解できない」ものかもしれません。

しかし、ピダハンから教えられたように、自分の先入観や文化、そして経験によって、環境をどう感知するかということさえも、異文化間で単純に比較できないほど違ってくる場合がありうるものなのだ。(P.5)

認知とは学習されるものなのだ。わたしたちは世界をふたつの観点から見聞きし、感じとる。理論家としての視点と宇宙の住人としての視点と。それもわたしたちの経験と予測に照らし合わせて見ているのであって、実際にあるがままの姿で世界を見てとることはほとんど、いやまったくと言っていいほどないのである。(P.314)

わたしたちは、生まれたときから言語とともに「物の見方」を学習します。わたしはもともと人の顔を覚えるのが苦手ですが、西洋人の顔は東洋人より見分けるのが難しいです。西洋人は東洋人を見分けるのが難しいように。わたしは、クロコダイルとアリゲーターを区別できません。西欧人には、「兄と弟」の区別は難しいでしょう。区別する必要すら感じていないようです。わたしたちは、文化、あるいは言語を通じて認識せざるを得ないのです。

衣食住と労働

食べ物に対するピダハンの見方が面白いと思った理由のひとつは、食べ物というものがわたしたちの文化ほど重要視されていないと感じたことだ。(P.110)

収穫や採集は女の仕事だ。ピダハンに多い四人家族を食べさせるのに、一週間に十二時間くらいがこの仕事に充てられる。ということは、漁や採集に費やされる時間は一週間あたり四二時間で、これを父親と母親、子どもたち(ときには祖父母)が分担し、だれもが一週間に十五時間から二〇時間程度「働」けばいいということになる。もっとも漁も採集もピダハンにとっては楽しい活動で、西洋文化でいう労働の概念とは相いれないのだが。(P.112)

わたしたちは、明日の食料を心配します。明日どころか、いつくるかわからない未来の災害に備えて非常食を備蓄している人もいます。今食べる食料を心配するのは分かりますが、どうして明日食べる食料を心配するのでしょうか。明日の食べ物どころか、明日生きているかどうかもわからないのに。

わたしは、「明日食料がないのがわかっても、明日見つけることができるとはかぎらないから」という理由だと思います。特に農耕文化では今日食べることを我慢してそれを埋めて育てることで、何日後、何ヶ月後かの「より多くの実り」を得ることができます。

未来のことを心配するのは、「理性的な人間」であることと同じです。理性は「心配すること」を要請します。ソクラテスの対話のなかに、「今日の快と未来の不快」「今日の不快と未来の快」の比較があります。これは「好きなもの、美味しいと思うもの」から食べるか、それを後に残すのか、という問いに似ていますね。人によって違うようです。わたしは後者です。なんか、最後に美味しいものを食べたほうが後味がいいじゃないですか。でも、理性的に?考えると、途中でお腹が一杯になって、美味しいものを食べられなくなる可能性があります。それに、お腹が空いているときのほうが美味しく感じるものなので、せっかく残しておいても、それを食べるときにはお腹が一杯で美味しく感じられないかもしれません。わたしは「美味しい。これを食べられたから、もう死んでもいい」というものに出会っていないからかもしれません。

でも、前者を選ぶ人でも「今日食べたから、明日は食べなくてもいい」とは思わないでしょう。そこにはやはり「文化のバイアス」がかかっていると思います。

ピダハンが住む地域は熱帯雨林です。植物・動物の宝庫です。明日の食料は明日調達すればいいでしょう。熱帯なので、防寒のための衣服や家も必要ありません。では、温帯より北、あるいは南の地域はどうでしょうか。わたしは詳しくはわかりません。たぶん、一定以上寒いところは農業には向きません。砂漠などの乾燥地帯も無理です。砂漠ではなくても、主に牧畜が行われている地域は農耕には向きません。農耕文化というのは、そして、明日のために食料を保存しておく文化というのは、案外少ないのかもしれません。

だが文化は多数決でもないし、わたしたちが日常これが趨勢であろうと考えているものが本当に数的にも優位にあるのかどうかは、実は定かではない。(P.389、訳者あとがき)

子ども

子どもが「小さくて未発達な他者」として西欧で「再発見」されたのは、近代になってからです。日本ではそれが戦前まで残っていたようで、赤松民俗学で描かれた「子ども組」や「若集組」などは、社会(共同体)のなかで独立した一部をなしていたことが分かります(『非常民の民俗文化』)。

「人間」そのものが近代で再発見されたのですが、そこでの「人間」は成人男性だけで、女性や子どもは「人間」には含まれませんでした。簡単にまとめると、「人権」とは「理性的存在としての男性が、《自我(エゴ)》をもつ権利」です。それを成立させるためには、「非理性的なもの」、つまり女性、子ども、狂人、障害者、バーバリアン(野蛮人)等々を排除する必要がありました。

つまり、「女性の人権」を主張することは、「女性もエゴイストであることを認めよ」ということで、「いままで男だけがわがままを言っていたが、女にも言わせろ」ということです。昨今「子供の人権」が叫ばれ、子ども庁(子ども家庭庁)なるものもできるかもしれないけど、「子どものわがままを認めろ」ということでしょうか。「アニマルライツ」(動物権?)も言われています。ニワトリや豚が「幸せに食べられるように」「アニマルウェルフェア」ということに見えます。

もちろん、ワンピースを着せられているのは子どもとおとなが完全に同じ扱いを受けているわけではないことの証だが、同じでない扱いのなかには、西洋ではふつう大人のものになっている行為を禁じることは含まれていない。(P.140)

ピダハン語に赤ちゃん言葉がないのは、ピダハンの大人たちの、社会の構成員はすべて対等であり、子どもも大人と違った扱いを受けるべきではないという信念に基づいているようだ。全員が共同体に対して責任を負い、全員が共同体から世話される。(P.384)

これは、西洋の(そしていまの日本の)思考から見るとそう見える、ということです。逆に、西洋の「大人」はなぜ「人間として対等」と見られるのかを考えてみればいいのです。その基準となっている「理性的」ということは、自明のことでしょうか。

社会的権威・権力

興味深いことに、集団意識がいたって強いのにもかかわらず、村人に対して集団としての強制力が働くことはまずない。ピダハンが別のピダハンに何かを命じるのは、親子の間であっても稀だ。(P.143)

だが強制は確かに存在する。わたしが観察したかぎり、主な形は村八分と精霊だ。ある人物の行動が多数者にとって害を及ぼすほど常軌を逸してくると、その人物は程度の差こそあれ、社会から追放される。(P.159)

これも「他の社会を見るときに、自分たち自身の社会の価値観や仕組み、物事の進め方を投影」(P.158)した結果なのは明らかです。のぜそのような「見方」が必要だったのかを、著者はクリアーに書いています。

(・・・)西洋社会にとっては、先住民社会に交渉相手となる指導者がいてくれたほうが都合がいい。たとえば先住民の土地を入手するにせよ、あるいは譲渡するにせよ、合法的に進めるには代表者がいなければ交渉はまず不可能だ。ではどうするかといえば、ブラジルのシングーでもアメリカ大陸のどこででも起こっていることだが、傀儡の長が立てられ、「彼らの」法的な指導者であるという人造の権威を纏わされ、先住民の所有物に関して商取引が進められていくのだ。

あらゆる部族には長がいるはずだという考えの背景には、社会には支配と管理が必要であるという事実がある。そして多くの人にとっては中央集権的支配のほうが、アメリカ先住民の集団でよく見られる分散的な支配よりも形として理解しやすい。(P.158)

数・直接体験

わたしたちは、「数」を何気なく使っています。指が5本とか、リンゴが3個とかです。正確な数での商取引が当然と思われている民族(の商人)以外で、数が必要な民族ってあるのでしょうか。たとえば、兄弟が3人いるとして、「3」という数は何を表しているのでしょうか。「兄弟3人」と「リンゴ3個」は同じでしょうか。「太郎」と「次郎」と「花子」は、名前で呼べば済むような気がします。家はひとつあれば充分だし、一度に食べるリンゴは(ふつう)一個です。車を何台持っていても乗れる車は一台。「1」というのは「あるかないか」であって、数ではありません。

数や計算は定義からして抽象的なものだ。対象を一般化して分類するのだから。だが抽象化は実体験を超え、体験の直接性という文化価値を侵すので、これは言語に現れることが禁じられるということだ。(P.187)

ピダハン文化のキーワードが、「直接体験の原則(IEP= The immediacy of experience principle、体験の直接性原則)」(P.326)です。自分、あるいは生きている仲間が直接体験したものを大切にします。むしろ、それ以外は認めません。その、直接経験と非経験の境目が著者が「経験識閾」と名づけた「イビピーオ」です。

叙述的ピダハン言語の発話には、発話の時点に直結し、発話者自身、ないし発話者と同時期に生存していた第三者によって直に体験された事柄に関する断言のみが含まれる。(P.187-188)

数とは、直接性を越えて物事を一般化するカテゴリーであり、使うことによってさらなる一般化をもたらし、多くの場合体験の直接性を損なうものだ。(P.274)

「太郎」「次郎」「花子」とは話をすることができるけど、「兄弟」とは話をすることはできません。もちろん「3」と話をすることもできません。「日本国民」というのも一般化した概念だけど、「一億二千万人の」という数をつけると、なんか「リアリティ」があるように思えてきますが、実は政治家は「国民」と話をすることも、「一億二千万」とも話をすることができません。岸田文雄は裕子さんと話をすることはできても、「妻」や「配偶者」とは話ができません。

ピダハン語には「左」「右」という言葉がないようです。「左右」というのは、自分の体を中心として世界を見るのですが、ピダハンは「川」など「話者とは独立した外部の世界に原点」(P.302)を置きます。

しかし英語やその他多くの言語では、ピダハン語とは異なり、自分の体をもとにした方向付けの方法がある。(P.302)

これは言い方を換えれば、ピダハンの言語は世界についてわたしたちとは異なる視点を使い手に要求しているということだ。(P.303)

著者は明確に書いていませんが、わたしにはこれは「インド=ヨーロッパ語の主客構造」との差に思えます。自分を中心として考えるか、自分は自然の一部であり、その自然(全体)をそのまま全体としてとらえるのかの差です。

動詞・名詞・意味・文法

文型における動詞の役割をもっと見ていくと、文の成り立ちというのはほとんどの場合、たんに動詞の意味を写しだしているにすぎないことがわかってくる(このことを理論の柱としている言語理論もいくつか見られる)。(P.275)

「主語=述語構造」を言語の中心に置く「インド=ヨーロッパ語」では、述語や目的語よりも、むしろ、行為の主体である主語に重きを置きます。西欧文法はこれをもとに作られていますので、著者の発想はそれを覆すものです。印欧語ではない日本語を印欧語文法に合わせようという努力はうまくいっていないようです。そこで、「述語制言語論」などがでてくるのですが、たまたまトイレで読んでいた本に「客語や客体にたいしてと同様に主語《主体》にたいしても、いささか皮肉になったっていいではないか?」(ニーチェ『善悪の彼岸』ちくま学芸文庫版、P.73)とありました。文献学者としてのニーチェは日下部吉信さんの議論を先取りしていたのかもしれません。

これは、動作の担い手を英雄として語りの中心に置く文化と、動作の担い手はそれほど重要ではなく、中心でもなく、したがってさほど英雄的でもない文化との対比に呼応している。(P.310)

まさにこれが「印欧語の主語=述語構造」なのですが、それは同時に「主語」「主体」、そして「自己」の優位性の現れです。

バイ菌は存在するか

一部の人があるやり方で生物学的欲求を満たし、別の人々はまた違うやり方で、それももしかしたらもっと健康的なやり方で自分の生物学的欲求を満たすとしたら、どうしてまちまちのやり方があるのだろうか。このような行為は言語を通して習得されるものではない。むしろ、個々の家族や集団の慣習から獲得されていくものだ。(P.295-296)

今朝、納豆を食べました。欧米人は納豆を食べられない人が多いようですね。あの匂いは、強烈です。でも美味しい。納豆をおいしく食べられるのは「文化」です。同様に、どんな色の食べ物が「美味しい」と感じるのかも文化です。それを逆手に取ると、美味しいと感じるように食べ物の色を変えればいい、ということになります(久野愛『視覚化する味覚』)。

これが「文化的な嗜好、性癖」を作り出します。どういう表情や声を出せば「気持ちがいい」とか「愛してる」という気持ちを出すことができるのかを俳優は研究します。それは、現実離れした表情や声になることもあるのですが、それが「文化」を形作った時には、その表情や声を出すことで「気持ちが通じる」という社会が出来上がります。

わたしたちは往々にして、自分たちが価値を認める事柄や、その事柄について言葉にするやり方はあくまでも「自然発生的」なものだと思いがちだが、そうではない。それはむしろ、ある特定の文化、特定の社会にたまたま生まれついたことによる、いわば偶発的なものだ。(P.296)

「快適さ」や「衛生観念」も同様です。

バイ菌や、それが病原体になるという知識がわたしの属する文化の所産だからだ。(犬のバイ菌で人間が病気になるかどうかわたしは知らないが、文化によってバイ菌への恐怖を植え付けられているわたしには、犬と料理を分け合うという考えはやはりぞっとしないものだ)。(P.296)

わたしは、コロナ騒動の何十年もまえから、「おかね」を触った後は手を洗うまでの間ずっと、手が「ザワザワ」します。

サピアとウォーフ

サピア=ウォーフ仮説は、どうも欧米では旗色が悪いようです。なにせ「自我の存在根拠を揺るがす」ような話ですからね。著者は、

実際には強いウォーフ仮説は科学とも相容れないのだ。というのも科学とはつまるところ、それまで自分たちが表現する語彙をもち合わせていない概念を発見することに尽きるからだ!(P.307)

といいつつ、

サピアによれば、言語は物事を見聞きするわれわれの知覚に影響を与えている。(中略)サピアはさらに、わたしたちが世界をどう見るかは言語によって構築され、われわれが見ているものが何であり、それが何を意味しているかを教えてくれる言語というフィルターなしに感じることのできる「現実世界」なるものなど存在しないとまで言っている。(P.304)

LSA(アメリカ言語学会ーー引用者)には性差別的表現を厳に戒めるガイドラインがあるのだが、これはLSA会員の少なくとも一部は、サピア=ウォーフ仮説が言うようにわれわれの話す言葉が考えることに影響していると見なしている証拠だ。(P.305)

と、「あなたたちが、言葉狩りの正当性(根拠)としているのだって、サピア=ウォーフ仮説なんだよ」と言っています。

言語とは、構成部分(単語、音声、文)の総和ではない。その言語を成り立たせている文化の知識なしでは、純然たる言語だけでは、充分なコミュニケーションや理解には不足なのだ。

文化は、わたしたちを取り巻く世界からわたしたちが感じとるさまざまなものを意味付けしてくれる。そして言語もまた、わたしたちを取り巻く世界の一部だ。(P.283)

ものの見方、感じ方は言語に規定されます。人間は言語と文化を通して自然と接するしかないのです。

リカージョン

「リカージョン」とは「言語の入れ子構造」のことです。「あげた」「あなたに「あげた」」「あなたに「あげた「本」」」「あなたに「あげた「昨日買った「本」」」」(こんな例文であってるのかなあ)のように、修飾や接続によって、どんどん文を複雑化できるのです(時枝文法の風呂敷型構造に似ています)。

チョムスキーはリカージョンの重要さを強調しているようです。それが無限の構文を可能にするということで、人間の言語、さらには人間の存在の無限性を強調したいのでしょう。

理論は文化に似ている。ピダハン文化から数字や色が抜け落ちているように、理論のなかには、ほかの理論が豊富な言葉で解説している部分の説明がぽっかり抜けているものもある。その意味で、理論も文化も、わたしたちが世界を見る心の目を形作っていて、それは時にはいい結果をもたらすこともあるが、時にはさほどいい影響にならない場合もあり、どちらになるかはひとえに何を目標とするかにかかっているのだ。(P.333)

第一に、リカージョンがなければその文法は無限ではないーー文法上生成しうる文の数には上限があるということだ。だからといって、言語そのものが有限なわけではない。(同)

なぜなら言語の無限の創造性に文法が果たす役割がそれほど大きくはないということだからだ。(同)

もちろん実際問題としてこれは誤りだ。どんなことでも話せるわけではない。そもそも、話そうと思えば話せそうな事柄の多くをわたしたちは知らない。そうした事柄が存在することすら知らないでいる。それどころか、毎日すること、出会うことーーたとえばあった人の顔や行きつけのレストランへの道などーーですら、言葉にして話そうとするととても難しい場合がある。だからこそ、写真や地図のような視覚情報が重宝する。(P.337)

著者は、ピダハンの話法には通常の話法の他に、「音楽語り」と「口笛語り」があります。わたちたちも、「ヒソヒソ声」とか、「演説口調」「アナウンサー口調」「赤ちゃん言葉」など、さまざまな「語り方」で意志を表示します。

そして、たぶんそれよりももっと大きいのが「表情」や「ボディーランゲージ」です。

コンラード・ローレンツは『ソロモンの指環』で、動物が人間の意図しない「表現」を敏感に受け取る様子を描いていますし、マイケル・ポラニーは『暗黙知の次元』で、それを実験的に理論化しています。

言語学とは

鈴木孝夫さんの『日本語の感性が世界を変える 言語生態学的文明論』の趣旨はよくわかります。でも、欧米人が欧米で日本語を話すことには意味がありません。日本語は日本の文化という背景のなかで意味をなします。その逆も成り立つでしょう。文化と言語は「別のもの」ではないのです。文化から独立した言語をいくら研究しても、何も生まれてこないのです。

エヴェレットのチョムスキー批判は別としても、文化を考慮しない言語学や文法、言語や文法を生み出す能力などは幻想です。「世界中の人が同じ言葉を話したら(英語でも、エスペラントでも)、世界が平和になる」とか「コンピュータ(言語)が人間に取って代わる」なんて考えるのは、西欧人の優越感の反映でしかありません。

では、どうして西欧では言語学が成り立っているのか。それは、似たような文化で、似たような言語(インド=ヨーロッパ語)が話されていたから、に過ぎません。

文法や言語は普遍的な本能であるという仮説は、文化と文法がどのように影響し合っているかについては何も教えてくれない。けれどもそれこそがいま、言語をまるごと理解する決定的な鍵であるように思えるのだ。(P.290)

チョムスキーは印欧語という言語と西欧という「歴史的」文化のなかで、言語学を考えました。それは「演繹的手法」です。

帰納的に進める言語学研究というのは、対象となるそれぞれの言語に「自ら語って」もらうことだ。(P.353)

一方演繹的手法は理論からーーあらかじめ名前をつけた箱からーー入り、言語の諸相をその箱のなかに収めていく。(同)

西洋科学は、「現実=仮説=検証=理論」の循環を繰り返します。そして、一度理論ができてしまうと、現実を理論に当てはめます。そのときに、その理論がさまざまな具体的な現実から出発していることを「忘れ」てしまうのです。もちろん、理論は現実によって修正されていくのが建前です。でも、「理論という一般」と「現実という具体」は常に乖離したままです。そのサイクル(循環)が、はるか遠くにある「真実」に近づく「唯一無二の方法」だというのは、ひとつの「信仰」だと最近思い始めました。

言語ごとに文化がある(文化ごとに言語がある)ということは、「思考形式」も文化の数だけあり得るということです。フランスの文化とドイツの文化は多分違うでしょう。思考形式は似ているかもしれません。言語が似ていますから。西洋の文化と東洋の文化は違います。思考形式も違っているでしょう。「違っている」ということだけで、「優劣」や「正誤」ということではありません。日本には日本の風土があり、それにあった文化や言語があるというだけです。日本の文化や言語を他の文化に広げる必要もないし、日本が他の文化や言語を取り入れる必要もないとわたしは思います。

では、「鎖国」をしていればいいのでしょうか。それは、「引きこもり」ですよね。引きこもりのわたしは、それもいいと思ってしまいます。でも、どんなに引きこもっていても「生きている」ということは「明に暗に」他者と関係(交流)しなくてはなりません。文化も「閉鎖系」ではありえません。常に外部と接触しなくてはなりません。

その時、どうしたらいいのか。わたしにはいまだにわかりません。

言語は変わります。単語や発音はすぐに変わりますし、単語の意味も変わります。新しい言葉(単語)は常に作られているし、既存の単語の意味や活用も変わっていきます。文法は比較的安定していますが、それでも変わります。考え方も変わる可能性があります。明治以降、日本人の考え方は大きく変わったと思います。もっと短い期間では、一九七〇年代以降のジェンダーの概念や、二〇〇〇年代以降のパワハラの概念などで社会は大きく変わりました(変わった気がします)。

戦後の民主主義教育を受け、高度経済成長のなかで育ったわたしと、パブル以降の新自由主義のなかで育った子どもたちでは考え方が異なるでしょう。わたしは「まっさらな」状態から、民主主義的な思考をするようになり、子どもたちも「まっさらな」状態から新自由主義的な思考を身に着けています。

自殺

ピダハンの若者からは、青春の苦悩も憂鬱も不安もうかがえない。彼らは答えを探しているようには見えない。答えはもうあるのだ。新たな疑問を投げかけられることもほとんどない。

もちろんこのように安定してしまっていると、創造性と個性という、西洋においては重要な意味をもつふたつの大切な要素は停滞しがちだ。(P.142-143)

若い頃(思春期)は「悩む時期」です。わたしもいろいろ悩みました(いまでも悩んでいます)。でも、何を悩んでいるのでしょう。そして「なぜ」悩んでいるのでしょう。

最近芸能人が続けて「自殺」しています。「自殺」と報道はされませんが、その後に「いのちの電話」?が宣伝されるお約束になっているようです。

自分を殺したのか?ハハハ。愚かだな。ピダハンは自分で自分を殺したりしない(P.367)

自分を殺さなければ(なくさなければ)ならないほどに「自分を持っている」文化って、何なんでしょうね。わたしは芥川龍之介に憧れ、その自殺に憧れていましたが、江戸時代以前に自殺はあったのでしょうか。

切腹は自殺ではありません。わたしは、「西欧的自我(自分)」がなければ、自殺ではないと思うからです。

少なくとも、自殺がある文化が良い文化だとは私には思えません。自殺が当たり前の文化も当然あると思いますが。

信仰

幸せで満ち足りた人に、あなた方は迷える羊で救い主たるイエスを必要としているのだと得心させること。バイオラ大学での福音学の恩師、カーティス・ミッチェル博士はよく言っていた。「救いの前に彼らを迷わせなければならない」と。(P.369)

信仰というのは、キリスト教とか仏教とかの宗教だけではありません。

わたしたちは、「すべて」をわかっているわけではありません。だから、「すべてを納得」して行動するわけではありません。赤ちゃんがおっぱいを飲むとき、「なぜ飲むんだろう」とか「どうやって飲むんだろう」と考えてはいないと思うし、大人だってご飯を食べるとき「なぜ日本人は箸を使って食べるんだろう」と考える人は少ないと思います。何も考えずに行動するということ、何も考えずに感じることはとても多いのです。その行動に違和感を感じても行動せざるを得ない時に「信じる」ということが必要になります。

わたしは「自由」「平等」を「絶対的真実」だと教わってきました。だから、現実の社会が「そうではない」ということに違和感を感じます。その違和感は「迷い」であり「怒り」です。どうして「自由・平等」が「正」くて、そうでないことが「悪」なのかは考えません。「そういうものだ」と思うだけです。「奴隷制度」についても「労働者が搾取されている」ということを知った後も同じように感じます。「可怪しい」「どうしたらいいんだろう」と悩む時、宗教や革命思想、あるいは「自由主義」や「科学」「哲学」を必要とします。

というより、わたしは自分が幻想のもとに生きていること、つまり真実という幻想のもとに生きていると思うに至ったのだ。神と真実とはコインの表裏だ。人生も魂の安息も、神と真実によって妨げられるのだーーピダハンが正しいとすれば。ピダハンの精神生活がとても充実していて、幸福で満ち足りた生活を送っていることを見れば、彼らの価値観がひじょうに優れていることのひとつの例証足りうるだろう。

わたしたちは生まれおちたそのときから、自分の身の周りをできるだけ単純化しようとする。世界は騒音にあふれ、見るものが多すぎ、刺激が強すぎて、何に注意を払い、何は無視しても大丈夫であるか決めてしまわないことには、一歩すら踏み出せないほどだからだ。知の分野では、そうした単純化の試みを、「仮説」ないし「理論」と呼ぶ。

最近、「母親の子どもに対する愛情」を描いたドラマが目につきます。「母性本能」という言葉は使いませんが、まさしくそれを描いた作品です。「母」という言葉を出さずに「親子の情は永遠(普遍)だ」というような作品です。「だから、親のいない子どもは犯罪を犯す」的な作品もいくつかあります。わたしは、それこそが偏見だと思うのですが、「親子の愛情を絶対視する」ことの裏返しですよね。親子の愛情を「真実」だと思う社会では、当然このような偏見が生まれるのです。

神と真実

どうか考えてみてほしいーー畏れ、気をもみながら宇宙を見上げ、自分たちは宇宙のすべてを理解できると信じることと、人生をあるがままに楽しみ、神や真実を探求する虚しさを理解していることと、どちらが理知をきわめているかを。(P.379)

わたしも著者の考えに同意します。でも、それをどうやっていい切るのかは難しいのです。ピダハンが正しい、ピダハンのほうが真実に近い、ということではありません。言えることは、わたしたちが「正しい」「真実だ」「正義だ」と考えていることは絶対ではないということです。違う文化があり、違う思考法があるということです。

もう一つ言えるとするならば、わたしたちの文化が「迷う」文化だとするならば、それを「ただ耐える」か、「なにかを信じることに救いを求める」か、「諦める」か、いくつかの選択肢があるということです。そして、自分たちの思考法を見つめ直す機会もある、ということです。その時には、他文化、特にピダハンの文化のように「思考法」そのものが違う文化は参考になるのではないでしょうか。

言語と文化を守る

バナワの人々もそうだが、多くの人にとって、自分たちの言語を失うのは、固有性(アイデンティ)や共同体(コミュニティ)を失うことであり、伝統の精神や生きる意志の喪失にさえつながりかねない。バナワ語やピダハン語をはじめ、世界じゅうの数千に及ぶ言語を救うには、言語学者、人類学者のみならず、関心を持つ大勢の莫大な努力が必要とされるだろう。まず最低限しなければならないのは、世界でどの言語が消滅の危機にあるかを特定すること、辞書と文法、正書法を作れる程度にその言語を学ぶこと、言語の使い手を教育し、その言語の教師や研究者になってもらうこと、言語とその使い手とを保護し、尊重する行政支援を確立することだ。途方もない作業ではあるが、不可欠なのだ。

この本の考え方は、文化と言語の組み合わせはどれもが、われわれ人類という種のひとつの集団が、自分たちを取り巻く世界と折り合いをつけながら進化してきたその独自のやり方を示してくれる貴重なセットだということだ。(P.383)

アイヌ語を勉強するためには、アイヌ文化を知らなければなりません。それを逆に言うと、言語が失われれば、文化が失われるということです。英語も同じはずなのですが、英語学習はイギリスやアメリカの文化を知ることだとは思われていないように感じます。従来の言語学は、文化から言語を切り離し、言語を分析(研究)の対象とすることによって成り立っていたのではないでしょうか。文章を単語に、単語を音素に分けることが基本にあって、その音素、単語の結びつき方を「文法」とするのです。この「分析」方法は、上記の「単純化」にほかなりません。文化とは独立した言語を想定するのが、エスペラントなどの国際語や、チョムスキーの文法論なのではないでしょうか。

「迷う文化」にいる時には、他文化の存在が必要です。欧米や、日本には他文化が必要なのです。でも、ピダハンに他文化は必要でしょうか。彼らはそう感じてはいないと思います。「迷いがなく」「幸福だ」からです。そして、彼らは他文化を滅ぼそうともしていません。

そういう文化があるということを知ることが、「迷える文化」に住む人々が「幸福になる可能性」のような気がします。

[著者等(プロフィール)]

ダニエル・L・エヴェレット

言語人類学者。

ベントレー大学Arts and Sciences部門長。1975年にムーディー聖書学院を卒業後、あらゆる言語への聖書の翻訳と伝道を趣旨とする夏期言語協会(現・国際SIL)に入会、1977年にピダハン族およびその周辺の部族への布教の任務を与えられ、伝道師兼言語学者としてブラジルに渡りピダハン族の調査を始める。以来30年以上のピダハン研究歴をもつ第一人者(その間、1985年ごろにキリスト教信仰を捨てている)。1983年にブラジルのカンピーナス大学でPhDを取得(博士論文のテーマは生成文法の理論にもとづくピダハン語の分析)。マンチェスター大学で教鞭をとり、ピッツバーグ大学の言語学部長、イリノイ州立大学言語学部長、教授を経て現職。

アメリカ、イギリスで刊行された本書の原著は日本語以外にもドイツ語、フランス語、韓国語、タイ語、中国語に翻訳されている。

ほかの著書に、Linguistic Fieldwork (共著、Cambridge University Press, 2011)がある。また、本書への反響の余波としては、著者の人生を描いたドキュメンタリー映画Grammar of Happinesが制作され、その作品が2012年のFIPA(TV番組の国際的なフェスティバル)でEuropean Jury Prizeを受賞している。

屋代通子

翻訳家

ピダハンはアマゾンの奥地に暮らす少数民族。

四〇〇人を割るという彼らの文化が、チョムスキー以来の言語学のパラダイムである「言語本能」論を揺るがす論争を巻き起こしたという。

本書はピダハンの言語とユニークな認知世界を描きだす科学ノンフィクション。

それを三〇年がかりで調べた著者自身の奮闘ぶりも交え、ユーモアたっぷりに語られる。

驚きあり笑いありで読み進むうち、私たち自身に巣食う

西欧的な普遍幻想が根底から崩れはじめる。

とにかく驚きは言語だけではないのだ。

ピダハンの文化には右/左の概念や、数の概念、色の名前さえも存在しない。

神も、創世神話もない。

この文化が何百年にもわたって文明の影響に抵抗できた理由、そして

ピダハンの生活と言語の特徴すべての源でもある、彼らの堅固な哲学とは……?

著者はもともと福音派の献身的な伝道師としてピダハンの村に赴いた。

それがピダハンの世界観に衝撃を受け、逆に無神論へと導かれてしまう。

ピダハンを知ってから言語学者としても主流のアプローチとは袂を分かち、本書でも普遍文法への批判を正面から展開している。

はじめに

プロローグ

「しかし、ピダハンから教えられたように、自分の先入観や文化、そして経験によって、環境をどう感知するかということさえも、異文化間で単純に比較できないほど違ってくる場合がありうるものなのだ。」(P.5)

第一部 生活

第一章 ピダハンの世界を発見

第二章 アマゾン

第三章 伝道の代償

第四章 ときには間違いを犯す

「ホモ・サピエンスの一種を霊長類の祖先に一つ先祖返りさせるのは、世界中の人種差別者の倣いのようだ。」(P.86)

第五章 物質文化と儀式の欠如

「この経験からわたしは、ピダハンが外の世界の知識や習慣をやすやすとは取り入れないことを知った。たとえどんなに役に立つと思われる知識であってもだ。」(P.109)

「食べ物に対するピダハンの見方が面白いと思った理由のひとつは、食べ物というものがわたしたちの文化ほど重要視されていないと感じたことだ。」(P.110)

「収穫や採集は女の仕事だ。ピダハンに多い四人家族を食べさせるのに、一週間に十二時間くらいがこの仕事に充てられる。ということは、漁や採集に費やされる時間は一週間あたり四二時間で、これを父親と母親、子どもたち(ときには祖父母)が分担し、だれもが一週間に十五時間から二〇時間程度「働」けばいいということになる。もっとも漁も採集もピダハンにとっては楽しい活動で、西洋文化でいう労働の概念とは相いれないのだが。」(P.112)__「衣食住」はなぜ大切か?文化が人を作る。人間に共通なものは少ないのかも。少なくとも文化的なものは。

「ひとつのパターンが見えてくる。ピダハンには食品を保存する方法がなく、道具を軽視し、使い捨ての籠しか作らない。将来を気に病んだりしないことが文化的な価値であるようだ。だからといって怠惰なのではない。ピダハンはじつによく働くからだ。」(P.113)

「将来よりも現在を大切にするため、ピダハンは何をするにも、最低限必要とされる以上のエネルギーをひとつことに注いだりしない。」(P.113)

第六章 家族と集団

「誰であれ自分で自分の始末をつけることの大切さが、それがたとえ命に関わる場面であっても手出しはしないことの価値が、言葉ではなく目に映る行動そのもので示されている。ほかの多くの文化でも見られるように、ピダハンもまた、言葉に表される価値と、現実の価値とを区別しているのだ。」(P.135)

「もちろん、ワンピースを着せられているのは子どもとおとなが完全に同じ扱いを受けているわけではないことの証だが、同じでない扱いのなかには、西洋ではふつう大人のものになっている行為を禁じることは含まれていない。」(P.140)__近代以降の西洋

「ピダハンの若者からは、青春の苦悩も憂鬱も不安もうかがえない。彼らは答えを探しているようには見(FF)えない。答えはもうあるのだ。新たな疑問を投げかけられることもほとんどない。(LF)もちろんこのように安定してしまっていると、創造性と個性という、西洋においては重要な意味をもつふたつの大切な要素は停滞しがちだ。」(P.142-143)

「しかしもし自分の人生を脅かすものが(知るかぎりにおいては)何もなくて、自分の属する社会の人々がみんな満足しているのなら、変化を望む必要があるだろうか。これ以上、どこをどうよくすればいいのか。しかも外の世界から来る人たちが全員、自分たちより神経をとがらせ、人生に満足していない様子だとすれば。」(P.143)

「興味深いことに、集団意識がいたって強いのにもかかわらず、村人に対して集団としての強制力が働くことはまずない。ピダハンが別のピダハンに何かを命じるのは、親子の間であっても稀だ。」(P.143)

(P.145)__集団として、一つの全体として生きる。

「わたしはシャノンにもその妹弟にも、人の誕生や死といった営みを一から説明する必要はほとんどなかった。三人ともピダハンを見ていて、その多くを学ぶことができたからだ。」(P.150)

「アメリカ先住民のほとんどの部族は、長など権威の象徴がいると信じられている。これは誤りだ。アメリカ先住民の部族の多くは、伝統的に平等社会である。」(P.158)

「まず、他の社会を見るときに、自分たち自身の社会の価値観や仕組み、物事の進め方を投影してしまうこと。」(P.158)

「最後に、おそらくここが最も重要なのだが、西洋社会にとっては、先住民社会に交渉相手となる指導者がいてくれたほうが都合がいい。たとえば先住民の土地を入手するにせよ、あるいは譲渡するにせよ、合法的に進めるには代表者がいなければ交渉はまず不可能だ。ではどうするかといえば、ブラジルのシングーでもアメリカ大陸のどこででも起こっていることだが、傀儡の長が立てられ、「彼らの」法的な指導者であるという人造の権威を纏わされ、先住民の所有物に関して商取引が進められていくのだ。(LF)あらゆる部族には長がいるはずだという考えの背景には、社会には支配と管理が必要であるという事実がある。そして多くの人にとっては中央集権的支配のほうが、アメリカ先住民の集団でよく見られる分散的な支配よりも形として理解しやすい。」(P.158)

「だが強制は確かに存在する。わたしが観察したかぎり、主な形は村八分と精霊だ。ある人物の行動が多数者にとって害を及ぼすほど常軌を逸してくると、その人物は程度の差こそあれ、社会から追放される。」(P.159)

第七章 自然と直接体験

「一語一語はほぼ正確に訳せても、物語をつかむことはなかなか難しい。なぜならわたしたちの物語には言葉では表されない前提となっている世界があって、その世界は自分たちの文化によって作られているものだからだ。」(P.175)

「数や計算は定義からして抽象的なものだ。対象を一般化して分類するのだから。だが抽象化は実体験を超え、体験の直接性という文化価値を侵すので、これは言語に現れることが禁じられるということだ。」(P.187)

「叙述的ピダハン言語の発話には、発話の時点に直結し、発話者自身、ないし発話者と同時期に生存し(FF)ていた第三者によって直に体験された事柄に関する断言のみが含まれる。」(P.187-188)

「だから特定の少数者の体験ではなく、大勢の経験を反映し、血縁者のなかに曾祖父母が含まれないのだ。」(P.189)

「ピダハンでは、人は人生の区切りごとに同じ人間ではなくなる。精霊から名前をもらう、ということが精霊を見ると時々あるが、そうなるとその人はかつてのその人とはまったく同じ人物ではなくなるのだ。」(P.196)__自己同一性

「わたしたちが目にしたのはシャーマニズムではなかった。ピダハンには、精霊に代わって、あるいは精霊に話しかけられる人物はただひとりではない。」(P.199)

「ピダハンは文字どおり、頭で精霊を見ている。ピダハン以外の者たちがなんと思おうと、ピダハンは全員、自分たちは精霊をじかに体験していると言うだろう。だからピダハンの精霊は、直接体験の法則の一例なのである。」(P.200)

第八章 一〇代のトゥーカアガ ーー 殺人と社会

第九章 自由に生きる土地

第一〇章 カボクロ ーー ブラジル、アマゾン地方の暮らしの構図

第二部 言語

第十一章 ピダハン語の音

第十二章 ピダハンの単語

「数とは、直接性を越えて物事を一般化するカテゴリーであり、使うことによってさらなる一般化をもたらし、多くの場合体験の直接性を損なうものだ。」(P.274)__Nota Bene!!

「文型における動詞の役割をもっと見ていくと、文の成り立ちというのはほとんどの場合、たんに動詞の意味を写しだしているにすぎないことがわかってくる(このことを理論の柱としている言語理論もいくつか見られる)。」(P.275)__述語理論

「同じ種の生物同士で、あるいは別の種の生物との間で情報のやりとりを可能にしているものは何か?情報伝達は何によって可能となっているのだろうか。その答えはたったふたつの単語で済むーー意味と構造だ。偉大なスイスの言語学者フェルディナン・ソシュールが言語記号の概念で強調したかったのも、つまるところそういうことだーー言語の単位は構造(つまり形)と意味である。」(P.276)

「言い換えると、言語とは意味なのである。われわれは意味から始め、それを文法にあてはめていく。」(P.279)

「哲学者と言語学者は意味をふたつの観点で論じるーーsense(意義)とreference(指示的意味)だ。」(P.279)__むずかしい。

「人類すべてがそうであるように、ピダハンの語る意味も彼らの価値観、彼らの信念にきびしく制約されているものである。」(P.281)

「「友」と「敵」という密接な関係にあるふたつの語彙の場合のように、個々の単語の意味が文化によって規定されるばかりではなく、単語の音自体もーー口笛やハミングなどどのような形で発せられるかを問わずーー文化によって決定されうるということだ。」(P.281)

第十三章 文法はどれだけ必要か

「言語とは、構成部分(単語、音声、文)の総和ではない。その言語を成り立たせている文化の知識なしでは、純然たる言語だけでは、充分なコミュニケーションや理解には不足なのだ。(LF)文化は、わたしたちを取り巻く世界からわたしたちが感じとるさまざまなものを意味付けしてくれる。そして言語もまた、わたしたちを取り巻く世界の一部だ。」(P.283)

「この点で、ピダハンの話法は普遍的なもの、エクソテリック(exoteric)ではなく、ピダハンのものの考え方を揺るがせない事物に特化した、外部からはわかりにくいもの、エソテリック(esiteruc)になっているといえるだろう。もちろんどんな文化のもとにあっても人は多かれ少なかれそうした傾向がある。西洋の社会でも、新奇な考え方や外界のやり方を語るのは必ずしも重要視されてはいないが、そうした社会に比べてもピダハンが際立っているのは、そのような制限がとりわけ強く働いているからだ。」(P.285)__esoteric ((かたい))1奥義の,秘伝の;(素人には)難解な,深遠な,神秘的な 2内密の,秘密の exoteric 1〈教義・話し方など〉門外漢にも理解できる (⇔esoteric).2開放的な; 通俗的な.3外部の,外的な.

「エソテリックな文化においては、文法はさほど必要でないのかもしれない。もしそれが確かであるとすれば、ピダハンの文法がかなり簡潔であることも理解しやすくなるのではないだろうか。文化が言語に大きく作用するというわたしの考えが有効であるとすれば、ピダハンの認知能力はちっとも原始的ではないことになる。ピダハンの人々も、その言語も、少しも突飛ではないことになる。むしろ彼らの言語と文法は、エソテリックな文化に完全にぴたりと当てはまるのだ。仮にこれが正しい道筋だとしたら、人間の言語の文法を理解するには、これまでにはない全く斬新な視点が必要だということになる。(LF)この考え方のもとでは、文法は、チョムスキーが四〇年以上主張しつづけてきた必要不可欠で自律的なものではない。たとえばデュッセルドルフ大学のロバート・ヴァン・ヴァリンはチョムスキー理論に代わる理論を膨らませていて、そこでは意味からは独立したチョムスキーの文法が影をひそめ、大幅に意味主導の文法になっている。ヴァン・ヴァリンは自分の理論を「役割と参照文法」と呼んでいるか、(FF)彼の理論では、ごく自然に、文化によって文法の諸相を説明することが可能だ。ヴァン・ヴァリンの理論は現に発達途上ではあるけれども、わたしがここで提唱している考え方を塩梅よく包み込んでくれるように思われる。(LF)生成文法理論に代わるすぐれた文法論を編みだしているのはロバート・ヴァン・ヴァリンにかぎらない。ニューメキシコ大学のウィリアム・クロフトは、人間の言語に見られる共通性はじつのところ人間という種が持つ認知の共通性なのであって、チョムスキーの生成文法論のような手の込んだ説明は必要ないと主張し、「急進的構文文法」なる理論を展開している。(LF)ピダハン語の研究は、こうした新しい手法の正しさを裏付けているが、理論はまだ完全ではない。ピダハン語に類した言語の探求をさらに深めていけば、これらの先例を基礎に理論を肉付けしていることができるだろう。そのような理論は、チョムスキーの生成文法(ピンカーの言う「言語を生み出す本能」)以上に、人間言語の文法を理解する源となってくれるだろう。文法や言語は普遍的な本能であるという仮説は、文化と文法がどのように影響し合っているかについては何も教えてくれない。けれどもそれこそがいま、言語をまるごと理解する決定的な鍵であるように思えるのだ。」(P.289-290)

第十四章 価値と語り ーー 言語と文化の協調

「言語とは、社会の価値観とコミュニケーション理論、生物学、生理学、(FF)物理学(われわれの頭脳と発することのできる音声にはおのずと限界がある)、そして人間の思想との協同から生まれた所産だ。それは、言語のエンジンである文法にもいえる。(LF)現代の言語学者や言語を扱う哲学者たちは、人間のコミュニケーションを理解しようとする道筋で、言語と文化を切り離すことを選んだ。しかしその道を選んだことで彼らは、哲学者ジョン・サールの言葉を借りれば「自然現象」としての言語に正面から向き合うことができなくなった。」(P.293-294)

「サールが指摘しているとおり、言語を獲得してはじめて人(FF)間は、自分たちの周囲の世界をどのように名づけ、色分けし、分類するか、共通項をもてるようになった。この共通項が、社会におけるそのほかのさまざまな合意形成の基礎となる。つまりルソーの言う社会契約は、少なくともルソーが考えていたような意味での、人間社会形成の基礎となる最初の契約ではなかったわけだ。言語こそが、はじめての契約なのだから。ただ言語は、それだけが社会的価値の源泉ではない。言語以外では、伝統や生物学が強力な役割を果たしている。社会における価値の多くが、言語を介さずに伝播されている。(LF)生物学者でもE・O・ウィルソンなどは、わたしたちが大切であると考える事柄の一部が、類人猿であることと、生物としての存在からきていることを示している。たとえば仲間を必要とすること、食料や衣料、住居を必要とすることなどは、わたしたちの生物としての有りようと深く関わっている。」(P.294-295)__神との契約。色分け・分類が社会的であること。

「一部の人があるやり方で生物学的欲求を満たし、別の人々はまた違うやり方で、それももしかしたらもっと健康的なやり方で自分の生物学的欲求を満たすとしたら、どうしてまちまちのやり方があるのだろうか。このような行為は言語を通して(FF)習得されるものではない。むしろ、個々の家族や集団の慣習から獲得されていくものだ。」(P.295-296)__嗜好、性癖

「わたしたちは往々にして、自分たちが価値を認める事柄や、その事柄について言葉にするやり方はあくまでも「自然発生的」なものだと思いがちだが、そうではない。それはむしろ、ある特定の文化、特定の社会にたまたま生まれついたことによる、いわば偶発的なものだ。」(P.296)

「バイ菌や、それが病原体になるという知識がわたしの属する文化の所産だからだ。(犬のバイ菌で人間が病気になるかどうかわたしは知らないが、文化によってバイ菌への恐怖を植え付けられているわたしには、犬と料理を分け合うという考えはやはりぞっとしないものだ)。」(P.296)

「しかし英語やその他多くの言語では、ピダハン語とは異なり、自分の体をもとにした方向付けの方法がある。」(P.302)__自己中心と世界の内の自分。自己が客体に解消している。

「これは言い方を換えれば、ピダハンの言語は世界についてわたしたちとは異なる視点を使い手に要求しているということだ。」(P.303)

(P.303)__サピア=ウォーフの仮説

(サピア)「異なる社会はそれぞれ別個の世界に存在しているのであって、たんに同じ世界の異なる次元に存在しているとは言えないのである。」(P.304、『科学としての言語学』)

「サピアによれば、言語は物事を見聞きするわれわれの知覚に影響を与えている。」(P.304)

「サピアはさらに、わたしたちが世界をどう見るかは言語によって構築され、われわれが見ているものが何であり、それが何を意味しているかを教えてくれる言語というフィルターなしに感じることのできる「現実世界」なるものなど存在しないとまで言っている。」(P.304)

「LSAには性差別的表現を厳に戒めるガイドラインがあるのだが、これはLSA会員の少なくとも一部は、サピア=ウォーフ仮説が言うようにわれわれの話す言葉が考えることに影響していると見なしている証拠だ。」(P.305)__言葉狩りの正当性(根拠)

(P.306)__名詞や代名詞の性中立化

「実際には強いウォーフ仮説は科学とも相容れないのだ。というのも科学とはつまるところ、それまで自分たちが表現する語彙をもち合わせていない概念を発見することに尽きるからだ!」(P.307)__その新しい概念も、基本的には社会的、言語的な許容範囲にある。

「これは、動作の担い手を英雄として語りの中心に置く文化と、動作の担い手はそれほど重要ではなく、中心でもなく、したがってさほど英雄的でもない文化との対比に呼応している。」(P.310)__主語=述語構造。印欧語。自己中心。

第十五章 再帰(リカージョン) ーー 言葉の入れ子人形(マトリョーシカ)

__風呂敷型言語

「認知とは学習されるものなのだ。わたしたちは世界をふたつの観点から見聞きし、感じとる。理論家としての視点と宇宙の住人としての視点と。それもわたしたちの経験と予測に照らし合わせて見ているのであって、実際にあるがままの姿で世界を見てとることはほとんど、いやまったくと言っていいほどないのである。」(P.314)

推論(reasoning)(P.320)__reasoning 1推理,推論; 理論; 論法; 推理力.2[集合的に] 論拠,証明.

「ピダハン語には埋め込まれ分はないと考えられる。IEPが、叙述文は断言だけ含むことができると命じるからだ。埋め込まれ文を含んでしまうと断言できない表現を含むことになり、IEPに違反する。」(P.327)__IEP=直接体験の原則 [The immediacy of experience principle, IEP, implies]

「けれどももしわたしたちが、個々人ひとりひとりの発達の面から、そして人類という種全体としての発達の面から言語の成り立ちをつかさどる力があり、そういう言語専用の器官など不用であると示すことができれば、言語本能なるものは眉唾になってくる。(LF)かつてはわたしも、現在の多くの言語学者同様、文化と言語は画然と独立したものだと考えていた。だがもしも文化が文法に大きな影響を及ぼすことができるというわたしの考えが正しければ、研究人生の大半を捧げてきた理論、すなわち文法は人間の遺伝子に組み込まれていて、言語による違いはほとんど取るに足らないものであるという理論は決定的に間違っていたことになる。文法には特定の遺伝的能力は必要ない。生物として文法習得に必要な基礎はといえば、料理だとか数学的思考だとか医学の進歩に必要なものと変わりない。つまり人間としての知性さえあれば充分なのだ。(FF)(LF)たとえば文法の発達について、多くの研究者が強調してきたのは、われわれの祖先は物事や相対的な量、仲間の心のうちなどについて語り合わなければならなかったという事実だ。もし事物やそれに何が起こっているか(動作)、あるいは事物がどんな様子をしているか(状態)について話すことができなければ、何についても話すことはできない。だからあらゆる言語に動詞と名詞が必要になったのだ。しかし多くの研究者の業績と自分自身の研究の成果を通じて、わたしは、動詞と名詞さえあれば文法の基本的な骨格は自然とできあがるのではないかと確信するようになった。動詞の意味が成立するためには、いくつかの名詞が必要になる。それらの名詞と動詞が限られた順序で並べば、簡単な文はできる。これが文法の根幹で、それ以外のさまざまな順序や配列は文化や文脈、動詞や名詞の修飾に応じて決まる。」(P.331-332)__文法そのものが文化だ。

「名詞とある種の一般化はわれわれ人類の進化の財産であり、文化がどれほど密接に文法を縛っていようとも、特定の文化の原則がその財産を踏み越えることはできない。」(P.332)

「理論は文化に似ている。ピダハン文化から数字や色が抜け落ちているように、理論のなかには、ほかの理論が豊富な言葉で解説している部分の説明がぽっかり抜けているものもある。その意味で、理論も文化も、わたしたちが世界を見る心の目を形作っていて、それは時にはいい結果をもたらすこともあるが、時にはさほどいい影響にならない場合もあり、どちらになるかはひとえに何を目標とするかにかかっているのだ。」(P.333)

「第一に、リカージョンがなければその文法は無限ではないーー文法上生成しうる文の数には上限があるということだ。だからといって、言語そのものが有限なわけではない。」(P.333)

「なぜなら言語の無限の創造性に文法が果たす役割がそれほど大きくはないということだからだ。」(P.333)

「チェスの駒や動きが有限であるという事実だけからは、このゲームの豊かさや大切さはほとんど想像もできない。」(P.334)

「もし文法理論の基礎に、すべての文法は無限でそれゆえ必然的にリカージョンを含むと仮定してしまうと、リカージョンのない文法はわれわれの目を素通りしてしまうことになる。そのような理論は道をふさぐ、それはわたしが、動物園の外にも猛獣がいる可能性を教えてくれる文化に育たなかったために、ワニの恰好の餌食になりかねないのと同じだ。」(P.334)

「もちろん実際問題としてこれは誤りだ。どんなことでも話せるわけではない。そもそも、話そうと思えば話せそうな事柄の多くをわたしたちは知らない。そうした事柄が存在することすら知らないでいる。それどころか、毎日すること、出会うことーーたとえばあった人の顔や行きつけのレストランへの道などーーですら、言葉にして話そうとするととても難しい場合がある。だからこそ、写真や地図のような視覚情報が重宝する。」(P.337)

「フランスの哲学者ルネ・デカルトを言語学研究の領域で祀り上げたのはチョムスキーだが、デカルトは、人間と他の動物とを区別する創造的な精神力があるという信念をもっていた。この考えとともにあるのが、人間には肉体だけでなく精神性があるという思想だ。この二元論には「神の息」の匂いがする。」(P.338)

「言語はもっと広い人間の認知の所産であり、人間固有の特殊な文法などではないない。類人猿を進化させたコミュニケーションの制約(ある定まった順番にしたがって口から現れてくる単語が必要だったり、物や出来事を表す単語のような単位が必要になったりする)と、特定の集団の文化から発生した言語がその文化から受ける制約とが、人間認知とあいまって生みだしたものだ。もともとの文化的状況が失われてしまう場合もある。」(P.338)

第十六章 曲がった頭とまっすぐな頭 ーー 言語と真実を見る視点

「(わたしたちは得てして自分たちが探そうとしているものが存在しなくても、見つけたつもりになってしまうものだ)」(P.342)

「ピダハンにとってーーそしてそれはわたしたち全員にとっても同じだがーー知識とは、経験が文化と個々人の精神を鏡にして解釈されるものだ。」(P.343)

「ジャングルの道を歩くときに何に気をつければいいのか、わたしにはわからない。」(P.345)

「たとえば、ピダハンは絵や写真といって二次元のものが解読できない。」(P.347)

(大学の合同研究チームの検査では)「ピダハンは加工を加えていない鮮明な写真は完璧に読み取ることができたが、加工された画像を解釈するのは、元の写真と並べてあっても困難だった(アメリカ人の被験者をコントロール群とした検査とは対照的な結果となった)。(LF)(FF)写真を読み取るという一見ごく簡単で誰もができそうなことの背景にも、文化が色濃く関わっていることが、ここからもわかる。」(P347-348)

「帰納的に進める言語学研究というのは、対象となるそれぞれの言語に「自ら語って」もらうことだ。」(P.353)

「一方演繹的手法は理論からーーあらかじめ名前をつけた箱からーー入り、言語の諸相をその箱のなかに収めていく。」(P.353)

「二一世紀になり、言語の要素の意味や構造(あるいは形)に関するわれわれの知識は、以前の知識をはるかに上まわるようになっている、と主張するものが出てきている。これは、科学は進歩するものであり、われわれは先人の知識の上に、「教訓の上にさらに教訓」を組み上げていくものだという考えに基づいている。」(P.354)

「人間言語の理論を理解するには、文化が対象そのものに及ぼしている力だけでなく、理論の組み立てにも影響を与えていることを意識する必要があるのだ。」(P.355)

(P.356)__種を生殖可能性で見るのは一つの思考形態。色や大きさで見ることもできる。アリストテレスが考え出したのだろうか。

(P.357)__共通・分類も文化の影響がある。

マイケル・トマセロ

「また、言語学は現在多くの言語学研究者が信じているように心理学に属するのではなく、サピアが考えたように、人類学に属するものになるだろう(それどころか、やはりサピアが考えたように、心理学すら人類学の一部であると言えるかもしれない)。」(P.361)

第三部 結び

第十七章 伝道師を無神論に導く

「SILはまた、聖書は文字どおり神の言葉であるという信念をもっているので、聖書に自ら語らしめるべきであるとも考える。」(P.364)

(P.367)__自殺がある文化とは?〈自分〉がある文化。切腹は自殺じゃない。日本に自殺はあったか?西欧にとって、切腹は野蛮だけど、他殺は文化的。

「幸せで満ち足りた人に、あなた方は迷える羊で救い主たるイエスを必要としているのだと得心させること。バイオラ大学での福音学の恩師、カーティス・ミッチェル博士はよく言っていた。「救いの前に彼らを迷わせなければならない」と。」(P.369)__「自由で平等」〈ではない〉と植え付けること。「搾取」されていると考えること。

「実証を要求されたら創世神話など成り立たない。」(P.374)

「ピダハンが求める実証を、いまわたしは手にしていなかった。あるのはただ、自分の言葉、自分(FF)の感覚という補助的な帽章だけだった。」(P.374-375)

「ピダハンには罪の観念はないし、人類まして自分たちを「矯正」しなければならないという必要性ももち合わせていない。おおよそ物事はあるがままに受け入れられる。死への恐怖もない。彼らが信じるのは自分自身だ。」(P.375)

(脱信仰)「ひょっとしたら、こちらが異性愛者であることを露ほども疑っていない相手に、芸であるとカミングアウトするのに、似ているかもしれない。」(P.376)

「というより、わたしは自分が幻想のもとに生きていること、つまり真実という幻想のもとに生きていると思うに至ったのだ。神と真実とはコインの表裏だ。人生も魂の安息も、神と真実によって妨げられるのだーーピダハンが正しいとすれば。ピダハンの精神生活がとても充実していて、幸福で満ち足りた生活を送っていることを見れば、彼らの価値観がひじょうに優れていることのひとつの例証足りうるだろう。(LF)わたしたちは生まれおちたそのときから、自分の身の周りをできるだけ単純化しようとする。世界は騒音にあふれ、見るものが多すぎ、刺激が強すぎて、何に注意を払い、何は無視しても大丈夫であるか決めてしまわないことには、一歩すら踏み出せないほどだからだ。知の分野では、そうした単純化の試みを、「仮説」ないし「理論」と呼ぶ。」(P.377)__子どもでも歩いている。全体を全体としてとらえること。部分に分けて、「分析」しないこと。

「われわれは少しばかり進化した霊長類にすぎない。宇宙がわたしたちのために貞操を守ってくれていた処女地だと思い込むのはばかげている。人間は往々にして、鼻だけを見て像の全体像を知ることができると早とちりするおろか者であり、たんに明るいからというだけで、落としたはずのない場所で落とし物を探そうとするうっかり者だ。」(P.378)

「わたしたちが抱く心配事の多くは、文化的文脈とは関係なく、生物としての人間だからこそ生じる心配事であるからだ(文化はそれ自体では言葉になりにくいが、現に存在する心配事に意味を与える)。だが、ピダハンはたいていはそうした生物としての心配事にとらわれずに生きている。なぜなら一度に一日ずつ生きることの大切さを独自に発見しているからだ。ピダハンはただたんに、自分たちの目を凝らす範囲をごく直近に絞っただけだが、そのほんのひとなぎで、不安や怖れ、絶望といった、西洋社会を席捲している災厄のほとんどを取り除いてしまっているのだ。」(P.178)__生命保険。なぜ心配するのか。なぜ希望をもつのか。「自我が生みだした災厄」だと思う。

「どうか考えてみてほしいーー畏れ、気をもみながら宇宙を見上げ、自分たちは宇宙のすべてを理解できると信じることと、人生をあるがままに楽しみ、神や真実を探求する虚しさを理解していることと、どちらが理知をきわめているかを。」(P.379)

エピローグ 文化と言語を気遣う理由

「バナワの人々もそうだが、多くの人にとって、自分たちの言語を失うのは、固有性(アイデンティ)や共同体(コミュニティ)を失うことであり、伝統の精神や生きる意志の喪失にさえつながりかねない。バナワ語やピダハン語をはじめ、世界じゅうの数千に及ぶ言語を救うには、言語学者、人類学者のみならず、関心を持つ大勢の莫大な努力が必要とされるだろう。まず最低限しなければならないのは、世界でどの言語が消滅の危機にあるかを特定すること、辞書と文法、正書法を作れる程度にその言語を学ぶこと、言語の使い手を教育し、その言語の教師や研究者になってもらうこと、言語とその使い手とを保護し、尊重する行政支援を確立することだ。途方もない作業ではあるが、不可欠なのだ。(LF)この本の考え方は、文化と言語の組み合わせはどれもが、われわれ人類という種のひとつの集団が、自分たちを取り巻く世界と折り合いをつけながら進化してきたその独自のやり方を示してくれる貴重なセットだということだ。」(P.383)__アイヌ語を勉強するためには、アイヌ文化を知らなければならない。英語も同じはずだが。第二言語を習得するということ。ヨーロッパが滅ぼした言語。アメリカが滅ぼし続けている言語。それとは関係なしに滅んだ言語。言語と文化は確かにセットである。新しく生まれる言語。言語が先か、文化が先か。方言は失いたくないけど、中央の文化がほしい。文化が変われば言語は変わる(流行語)。言語が変わったことが、そのまま文化の変化ではない。言語は一世代で大きく変わる。文化は何世代もにわたって、徐々に変化する(はずだった)。アイヌ文化はアイヌ語でなければ伝わらないか。言語(言葉)は文法や意味以上のものを伝える手段であって、目的ではない。詩などの文芸が存在するのは、言葉がそれ以上のものをもっている(伝えようとする)からだ。たんに曖昧だからではない。伝える手段としての、身振りや道具や遺伝子。言語は大切だが、文字にとらわれると、かえって大切なものを見失う。

「ピダハン語に赤ちゃん言葉がないのは、ピダハンの大人たちの、社会の構成員はすべて対等であり、子どもも大人と違った扱いを受けるべきではないという信念に基づいているようだ。全員が共同体に対して責任を負い、全員が共同体から世話される。」(P.384)__子どもの文化、大人の文化と区別する必要はない。

「だがピダハンが精神的に安定しているのは、抑圧がないからではない。心理的抑圧を受けるのは先進国だけだとか、精神的な困難は先進国特有のものだと断じるのは独善的というものだ。」(P.384)

「違いは、わたしは慌てふためくが、彼らは慌てないということだ。」(P.384)

訳者あとがき

「だが文化は多数決でもないし、わたしたちが日常これが趨勢であろうと考えているものが本当に数的にも優位にあるのかどうかは、実は定かではない。」(P.389)__広告、世論調査

二〇一二年一月 屋代通子