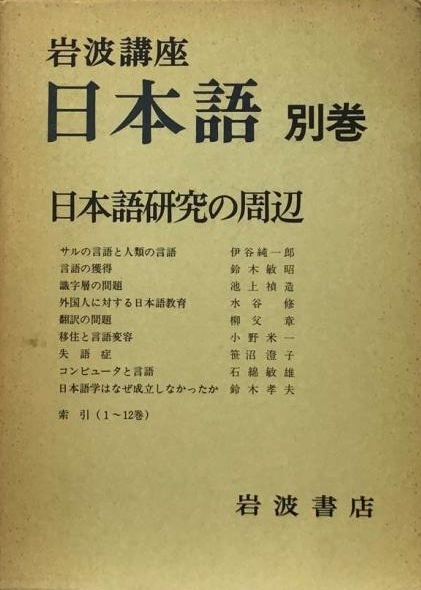

“Iwanami Course Japanese Language”

Volume 12 + separate volume. I bought it at a used bookstore for 110 yen each. What's more, I had it delivered to my home. I'm sorry.

I have no desire to read it all. This separate volume is

In this volume, we have collectively covered some of the most important themes that were difficult to cover in the scope and system of Volumes 1 and 2. (P.v, Preface)

Therefore, rather than focusing on the grammar and features of Japanese, a broader range (peripheral fields) is covered.

monkey language

The author, Mr. Itani, is said to be a disciple of Kinji Imanishi. He is two years older than Masao Kawai. Together, he led Japan's monkey science. The great thing about Japanese monkey science is that it starts with individual identification. It's common sense now, but at the time there was little awareness of animals' individuality and their social nature.

The author classifies Japanese macaque vocalizations into four types.

Among the apathetic sounds, there are long-distance sounds and short-distance sounds. We will call the former "call" and the latter "whisper." Furthermore, among sounds with emotional underpinnings, those that occur over long distances are called "barks," and those that occur over close distances are called "screams." (P.12)

The specific content of each audio will be omitted. ``Long-distance/short-distance'' may be determined by the loudness of the voice or how far it can be heard, but it is something that is captured by a human, or by a human microphone or recorder. It is well known that animals use sounds outside the audible range (sounds at frequencies that humans can detect) (see Lyall Watson's " Elephantom ", Kigurakusha, etc.).

Moreover, “emotional” is just a personification. It is a difficult question whether animals (plants) have minds (emotions) or whether they have "pain (feelings)." That's what I think when I look at dogs and cats. So what about insects and fish? It seems like there is, and sometimes it doesn't. What about "pain"? It seems to be present in animals, insects, and fish. What about plants? When you eat a fresh salad, you don't think, "That looks painful." I don't think it hurts when I eat sashimi or grilled meat. But the fish and meat were still alive.

I don't understand other people's pain. Thinking that it must be painful is ``empathy, sympathy.'' It's my heart. Is there a way to express it objectively? For example, there is a method of expressing the degree of excitement of nerve fibers (potential difference, electroencephalogram). There may also be changes in the level of sweating, blood pressure, and heart rate. In principle, "lie detectors" probably use this as well. The objectification (quantification) of emotions (feelings) probably comes from the Western tradition of ``confession.'' This is a culture that places great importance on what others say. This is because it is a culture that clearly distinguishes oneself from others. Japan is different, isn't it? Rather, it is a culture of ``Ishindenshin''. It may be safe to say that ``Sodon'' is also a part of this.

Could this be applied to measuring the emotions of monkeys and insects? Maybe it can be done. However, since people react differently to stimuli, is it okay to say that these are the ``emotions'' of animals, insects, and plants? I'm afraid of my emotions being measured with a "lie detector" test.

However, it is true that Japanese monkey science, which is based on the emotions of monkeys, has revolutionized zoology around the world.

Japanese and Japanese

Half a century has passed since this paper was written, and monkey science, phonetics, and linguistics are probably all developing. I have no way of knowing. All I can do is buy books from half a century ago for 110 yen each.

This paper, which is the opening page of a separate volume, begins with the following sentence:

Traditionally, language, consonants, and calculations were processed in the left hemisphere of the brain, while music, musical instruments, vowels, noises, sounds such as people crying or laughing, or things like humming, and insects and birds and animals were processed in the left hemisphere of the brain. It has been said that sounds such as voices are processed in the right hemisphere. Therefore, the left hemisphere is the logos-like brain, and the right hemisphere is the brain that processes pathos-like and natural sounds. This becomes clear when experiments are conducted using Westerners as subjects.

However, this was not the case with the Japanese. I will omit the details of how Tadanobu Tsunoda (1976) came to discover this fact, but will only summarize his conclusions. Japanese people listen to music, sounds of Western instruments, mechanical sounds, and noises in the right hemisphere, but in the left hemisphere, in addition to speech sounds, consonants, and calculations, they also listen to vowels and emotions that Westerners listen to in the right hemisphere. It is said that it processes sounds, the voices of insects, birds and animals, and even the sounds of Buddhist instruments. In other words, the right hemisphere of Japanese people processes only inorganic sounds, while the left hemisphere hears all logos, pathos, natural, or organic sounds.

Tsunoda states that these differences are not genetic, but are probably based on the peculiarities of the Japanese language. This is a conclusion drawn from a series of experiments on second-generation Japanese Americans, such as Koreans who grew up in Japan exhibiting a Japanese personality, and first-generation Koreans exhibiting a Western personality. It seems that it is still not completely clear whether structure causes this difference, or whether it is language or culture that causes the difference. (P.4)

I have never read Mr. Tsunoda's book, and there seems to be some criticism about it ( Wiki ). Additionally, the Japanese language has changed over the past half century. Translated sentences (sentences) have become commonplace, and English is learned from elementary school. Starting with ``otaku'', I think the frequency of adding subjects (personal pronouns) is increasing.

It is said that arrogance is a representative of Japan's ``bad qualities,'' and that ``saying what you think clearly'' is a ``good thing.'' What is called "Japanese culture" has changed significantly over the past 50 years. If the same test (Tsunoda test) were done now, the trends might be quite different.

There seem to be many people who give this a "good reputation" and say that "globalization has progressed." Even in monkey studies (primatology) overseas, it has become commonplace to recognize individuals and make observations based on their emotions.

The Gardners believed that chimpanzees were better at expressing themselves through gestures than through vocalizations, so they taught Washoo, who was estimated to be 11 months old, American Sign Language, which is used by deaf people in North America, and the results exceeded their expectations. I was able to achieve results. (P.30)

It can be said that other countries are using Japanese culture as a model. However, ethology still generally treats monkeys (primates) as ``research subjects.'' Therefore, when the research is no longer needed or the budget runs out and the research is discontinued, the problem is that the ``subject'' is abandoned (killed). In Western culture, even humans are "objects of research."

The Gardners named the chimpanzee. Perhaps giving a name does not mean that it is ``just an object of research.'' It reminds me of the movie ``Pig Classroom'' (directed by Tetsu Maeda, based on the original story by Yasushi Kuroda, ``Pig the Pig and 32 Elementary School Students: 900 Days of Life Lessons''). What if it had been a chicken or a rabbit instead of a pig (rabbits are docile, so some schools may still keep them)? And what do today's (Japanese) children think?

Globalization will make the world more homogeneous. It may also include being "equal." However, that is a Western-centric way of thinking. And it is human-centered thinking “as the pinnacle of evolution.” What is lost is called "local things," but what is implicitly assumed here is the evolutionary value system that "global (Western Europe) is superior and local (non-Western Europe) is inferior." I think so. Therefore, I would like to follow Ilyich's example and call it "vernacular". The rights and wrongs of keeping, killing, and eating Pig Pig cannot be determined by Western logic. No, it may be clearly a ``natural'' thing.

Rule over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Genesis 1-28

Because God created other animals for humans.

Japan does not have that clear logic. Because that's not "logic". Both the teacher and the students were worried about what to do with P-chan. The students' parents were also worried. The problem is between the Japanese (vernacular) and the Western. I find it unfortunate that Japanese children, who have only ever seen filleted fish and meat at the supermarket, have come to regard ``killing P-chan'' as ``normal.''