『街とその不確かな壁』は「街と、その不確かな壁」として1980年に『文學界』に発表され、2023年に書き改めて単行本化されたものです。

しかしこの作品には、自分にとって何かしらとても重要な要素が含まれていると、僕は最初から感じ続けていた。ただそのときの僕には残念ながら、その

何かを十全に書き切るだけの筆力まだそなわっていなかったのだ。(『街とその不確かな壁』あとがき、P.657)そして予想通り最後近くになって、二つの話はなんとかうまくひとつに結びついてくれた。両側から掘り進めてきた長いトンネルが、中央でぴたりと出会ってめでたく貫通するみたいに。

僕にとって、『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』を書く作業はきわめてスリリングだったし、また愉しくもあった。(同、P.658-659)

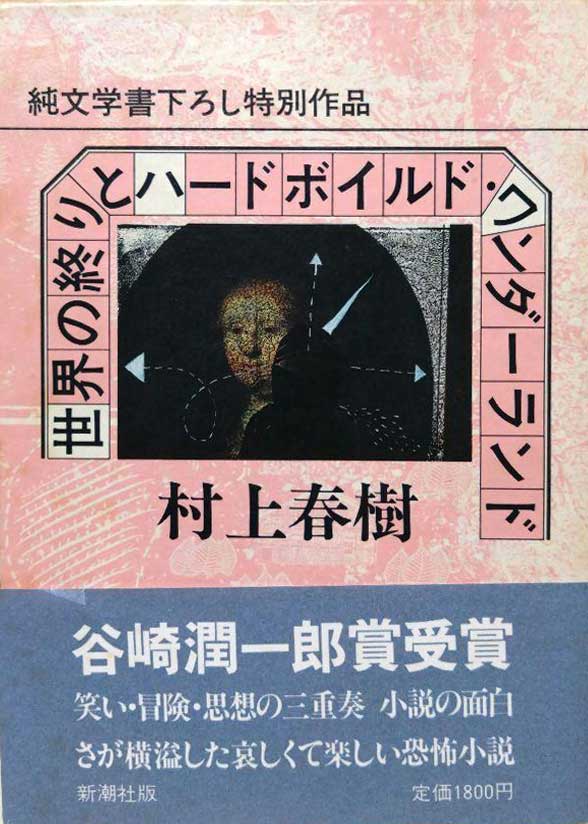

『世界の終わり・・・』は1985年。

『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』はそのひとつの対応であったが、それとは異なる形の対応があってもいいのではないか、と考えるようになった。「上書きする」というのではなく、あくまで併立し、できることなら補完しあうものとして。(同、659)

『街とその不確かな壁』を読んだときに、何となく「既視感(デジャヴ)」のようなものを感じたのですが、それが『世界の終わり・・・』だったんですね。大昔に読んだものですから、忘れていました。

最初に発表したときから数えて、ちょうど四十年が経過していた。その間に僕は三十一歳から七十一歳になった。(同)

逆に36歳(35年前)にこの作品を書いたことが、私にはすごいことだと思います。筆力の違いがあるとしても(私にはわからないけど)、その分ストレートに思いが書かれている気がします。

そのとき僕は三十六歳だった。いろんなことがどんどん勝手に前に進んでいく時代だった。(同)

「勝手に進んでいく」からこそ、勢いで(?)書けた作品なのではないでしょうか。『風の歌を聴け』から『羊をめぐる冒険』にかけての筆力が、さらに磨きがかかっている気がします。

『街とその不確かな壁』との比較でいえば、『世界の終わり・・・』の世界はモノクローム、『街と・・・』の世界は、カラーフィルムのような違いがあると感じました。カラーに感じる分、筆力は上がっているのでしょうが、モノクロームが「劣っている」わけではありません。

最近、昔の映像を掘り起こすクイズ番組などが流行っています。ロケにいったり、セットを組んだりするより安上がりなのかもしれません。20年前の荒いカラー映像や白黒の映像を見ると、「よくこんな悪い映像を見ていたものだなあ」と感じることがあります。でも、多分、その当時はそう思わずに観ていました。4K や8Kの映像を観てから(観られるようなディスプレイがないと駄目ですが)ふつうの映像を観ると、バレーボールの速い球や絵画の細かい部分が見えないと感じることもあります。

昔の画家が雑誌の白黒写真で、ヨーロッパの最新絵画を模写することがありました。彼らには色が見えていたのでしょうか。そうではないと思います。白黒映像や、荒いカラー映像を観ていたときには、それを通して「実物」を見ていたのだと思います。

アイドル(推し)のアクリルスタンドは、ただのアクリルの塊ではありません。その素材とは別のものです。それを通して(イリイチは「敷居 threshold として」と表現しました)実際のアイドル(偶像)を見るのです。荒いカラー映像や白黒映像も、「ブラウン管(ディスプレイ)の光の点」ではなくて、それが表している対象物を見ていたのです。ちゃんと見えていたのです。でも、4K・8Kなどのきれいな映像に慣れてしまうと、ふつうの映像ではその対象物が見えなくなっているのではないでしょうか。

なぜ見えなくなるのか、というより、どうして見えたのか、と言ったほうがいいと思いますが、私は「見る技術」がなくなってきているんじゃないかと思います。それは「想像による補完力」とは違うものです。

小説が読まれることは減ってきているような気がします。私自身が読まなくなっているからそう思えるのでしょう。ドラマのほうが自分でページをめくる手間もなく、「勝手に」物語を展開してくれます。自分の頭の中で映像化する必要もありません。漫画とアニメの間に、「声」の違和感を感じる人も減ってきているんじゃないでしょうか。それらを想像する必要がないのです。アニメやドラマ(映画)は、読者の想像を画一的なものにします。でも、それとは違うことが起きている気がするのです。

日本におけるカラーテレビの普及率は1975年に90%を超え、80年代にほぼすべての世帯にカラーテレビが普及します。1980年代をイリイチは第二の「分水嶺( watershed、大きな転換点)」だと言います。「道具の時代」から「システムの時代」に変わったのだと。村上春樹のこの作品はちょうど分水嶺を越えるところにあります。

「勝手に進んでいく」のは、当時のトップの売れっ子作家としての世間の扱いだけではなく、時代の波があったと思うし、村上春樹は「二つの世界」を描くことで、「(私の)心」を勝手に流してゆく時代の流れを感じていたのではないでしょうか。彼がよく描く60年代、学生闘争や安保闘争などの活気に溢れた時代は70年代に消えてしまいます。「傘がない」(1972年、井上陽水。陽水は多分村上春樹と同学年)焦りは、傘を手に入れようという気持ちに繋がらなくなります。オイルショックがあり、ソ連は崩壊し、「しらけ世代」「新人類」という言葉が生まれ、『なんとなく、クリスタル』(1980年、田中康夫)という、中身(実質、実体)を伴わない「物」を身につけるだけの時代が訪れます。それが「バブル景気」や「新自由主義」を受け入れる基盤を作ります。

かつて、もっと若い頃、私は私自身以外の何ものかになれるかもしれないと考えていた。カサブランカにバーを開いてイングリット・バーグマンと知りあうことだってできるかもしれないと考えたことだってあった。あるいはもっと現実的にそれが実際に現実的であるかどうかはべつにして私自身の自我にふさわしい有益な人生を手に入れることができるかもしれないと考えたことだってあった。(本書、P.522)

「行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず。」(鴨長明『方丈記』、青空文庫から)、『時の流れに身をまかせ』(1986年、テレサ・テン)『川の流れのように』(1989年、美空ひばり)。日本人は川の流れが好きなようです。水が豊かですからね。アメリカだと『風に吹かれて Blowin' In The Wind 』(1962年、ボブ・ディラン)とか、『ライク・ア・ローリング・ストーン Like a Rolling Stone 』(1965年、ボブ・ディラン)とか、乾いた感じになります。

たしかに時の流れを止めることはできません。日本人がいつから「川の流れ(物の動き)」と「時の流れ」を別のものと考えたのかはわかりません。「この時」「その時(かの時)」というように、時間は空間と分けては考えていなかったと思います。いまでも目的地までの距離を聞いたとき、「歩いて3分」というように、時間で答えてもおかしくはありません。

「世界の終り」つまり「壁の中」では時間が流れているのでしょうか。季節は秋から冬に変わります。何度も流れる川が描かれます。でも、それらが「時の流れ」を表してはいないのです。

431ページに「百科事典棒」が出てきます。どうやらマーチン・ガードナーという人が考えたらしいのですが、確認していません。百科事典を棒(楊枝)の一つの刻みにできるという話です。簡単に言えば、「点と線」(松本清張は読んだことがないので関係ありません)のことです。つまり「次元」の変換のことです。「点(ゼロ次元)を集めたら線(一次元)になるか」、逆にいえば、「線を切っていけば点になるか」とも言えます。

またそれは、「部分と全体」との関係でもあります。全体を部分の集合と考えるのが、還元主義(要素還元主義)です。

日本で比較的定着している定義では

- 考察・研究している対象の中に階層構造を見つけ出し、上位階層において成立する基本法則や基本概念が、「いつでも必ずそれより一つ下位の法則と概念で書き換えが可能」としてしまう考え方のこと。

- 複雑な物事でも、それを構成する要素に分解し、それらの個別(一部)の要素だけを理解すれば、元の複雑な物事全体の性質や振る舞いもすべて理解できるはずだ、と想定する考え方

上記のような考え方・主張に対する否定的な呼称。 要素還元主義とも言う。

ただし、最近では次のような定義をされることもある。

- (1) 異なる知識の領域や分科同士の関係、または (2)部分と全体の関係に対するいくつかの立場、 を指す語。

またそれぞれの分野で(批判的な意味を込めずに)特定の立場や理論を指す代名詞として用いられることもある。(Wikipedia「還元主義」)

どの意味でも還元主義的な考え方は古くからあります。社会という抽象的な概念を個人(私)という具体的なもので説明しようとすることから進んで、人の心を分解し、脳の機能にし、さらにそれを遺伝子で説明しようという流れの中で(DNAやRNAが「具体的」だとは私は思いません)、「私」は「マイナンバー」に還元されてしまいます。

しかしよくよく考えてみれば、今の私にとって必要なものなんてもう殆んど何も存在しないのだ。財布とクレジット・カードその他に何が必要だというのだ?(本書、P.523)

個人は全体(社会)から見ると「部分」です。その部分はお互いに関係することによって全体を形作っているのですが、部分はその時に可能な限りさらに分解することができます。分解すればするほど、それは単純になり、テーマが明確になります。それに対する反応も単純化され、最終的には「イェス」か「ノー」、「正解か間違い」「正か偽」「プラスかマイナスか」で判断ができることになります。

「そう」と私は言った。「テーマが明確だと融通性が不足するんだ。(本書、P.600)

分解して単純化すると、そのことについてはわかりやすいので。でも部分が詳細になると今度は全体が見えなくなりやすいのです。「木を見て森を見ず」というやつです。「森」と「沢山の木・木の集まり」とは違うのです。

個人は「システム」になります。それは「システムの一部になる」ということとはちょっと違います。システムはある意味で「部分と全体の昇華」だからです。私という主体が含まれるシステムはもはや「客観的な存在」ではありません。簡単な例を挙げれば、「スマホを使う」というのは、単なるユーザーではなく、オペレーターであるということです。自分がスマホというシステムを操作するという意識はありません。私自身がそのシステムに含まれているからです。スマホを「道具」と考え、私はその道具とは別に存在するのだ、あるいは私はスマホを使うことを自分の意志で止(や)めることが出来るのだ、という思いは1980年代のパソコンの登場以降薄れています。テレビ、水道、電気、コンビニ、病院、学校・・・、そして国家。60年代に「変革が可能」だと思われていたものは、80年代に「依存の対象」になりました。改善を求めるだけで「止める」という選択肢を持つ人はいなくなりました。人々は「しらけ」「無気力・無関心・無責任」になったのではなく、システムになったのです。

壁の中で「心」をなくしていく僕。

そこは世界の終わりで、世界の終わりはどこにも通じてはいないのだ。そこで世界は終息し、静かにとどまっているのだ。(本書、P.618)

村上春樹は、その時代、あるいは「時代の終わり(時間の終焉、フランシス・フクヤマ『歴史の終わり』1992年)」を捉えようとしたのだと思います。

数は、物の属性か。ソクラテス(プラトン)は言います。1つ1つのものが遠くに離れていればそれぞれが「1」だが、近づくと「2」になる。また、一つのものが2つに分かれると「2」になるが、それも物の属性としてものに内在するものではない。だから、「1」「2」のイデアは現実界になく天上界にある、といいます。それに対してアリストテレスは、「個(特殊)」を尊重しますから、「個物」つまり「1」を大切にします。「1」は見るからにあるじゃないか。「2」は個物の中にはないかもしれないけど。一つのものを2つに切ったとき、アリストテレスはそこに断面(切り口)があることに注目します。もともと「1」つのものは、それ以外のものとその外皮のようなもので隔てられていて、はじめて「1」だったのです。その外皮、堺、境界、限界、あるいは「定義」によって、そのものは「1個の存在」とされていたのです。2つに切ることで出来るのは、イデアとしての二と、二つの「1個」です。イデアとしての断面がひとつだったものにあるとしても、それは可能性(可能態・デュナミス、ポテンシャル)としてあるだけで、現実(現実態・エネルゲイア、アクチュアル)には二つの(断面を含む)表皮をまとった二つの「1個」ができるのです。

これはソクラテスにはなかったものです。ソクラテスは「数のイデア」を問題としているのであって、断面を問題にしているわけではないのです。重さや色などのものの属性がイデアであるのか、それはそのものの内(地上・現実界)にあるのか、天上界にあるのか、と問うていたのです。断面のことなどを考えずに純粋に「数」を考えていたのですから、アリストテレスは別のものを持ってきたことになります。

しかしよくよく考えてみれば、今の私にとって必要なものなんてもう殆んど何も存在しないのだ。財布とクレジット・カードその他に何が必要だというのだ?(本書、P.523)

今ならそれに加えて「(個人番号のついた)マイナカード」でしょうか。マイナカードは、健康保険証や運転免許証を取り込み、さらに銀行口座と結びついて電子マネーとして使えるようになるでしょう。私の存在は、個人番号とという項目と、それに付属したお金という数字でことたりる存在になってしまいます。私の存在は、日本人の1億2000万分の1の存在になり、その価値は国民総生産の何百億分の1のお金で価値が計られる存在になります。それでもわたしは「一人の人間だ」と大きな声で言う権利があるのでしょうか。価値が現実的で、心(意志)こそが観念的なものとして扱われてしまいます。

公正さというのは極めて限定された世界でしか通用しない概念のひとつだ。しかしその概念はすべての位相に及ぶ。かたつむりから金物屋のカウンターから結婚生活にまで、それは及ぶのだ。誰もそんなものを求めていないにせよ、私にはそれ以外に与えることのできるものは何もないのだ。(P.607)

価値(お金)で表される個(個人)は平等ではありません。では、モナド同士の平等は成り立たないのでしょうか。「自我」と「自我」の平等です。それはAさんとBさんの直接的平等では表せません。それは「神のもとでの平等」「法の下での平等」という第三者、より崇高なものを介しての平等ということです。今ではそれに「お金のものでの平等」が加わっています。お金というもの(だけ〕を介して、AさんとBさんが結びつくことができます。

日本ではどうでしょうか。インドではどうかわかりませんが、日本では仏のもとに男も女も平等です。犬や猫も平等です。草や花や木も平等です。生きとし生けるものすべてが仏(仏性)を持っているからです。さらに山や川にも仏性を認めているかもしません。ジャイナ教徒はすべての生き物には魂があると思っています。歩く時はほうきで路を掃きながら歩き、虫を踏まないよう(殺生しないよう)にして歩くほどです。では日本において猫同士、犬同士の平等はどうでしょうか。男同士の平等はどうでしょうか。「同じものの平等」というのは、日本においてはナンセンスです。同じなんだから。でも、今では日本でも同じ者同士の格差をつけるのに必死ですが。

西欧においては、違う者同士の平等よりも同じ者同士(モナド同士)の関係が問題とされます。同じだからこそ、神、法(、価値)を通しての平等が必要になるのです。日本では、違うものの平等が問題となり、西欧では同じものの平等が問題になります。重点の置き方が違うのは、「個(個的存在)」から始まるか、そうではないかの違いです。

個物は全体から見ると「部分」です。その部分はお互いに関係することによって全体を形作っているのですが、部分はその時に可能な限りさらに分解することができます。分解すればするほど、それは単純になり、テーマが明確になります。それに対する反応も単純化され、最終的には「イェス」か「ノー」、「正解か間違い」「正か偽」「プラスかマイナスか」で判断ができることになります。

「そう」と私は言った。「テーマが明確だと融通性が不足するんだ。(P.600)

分解して単純化すると、そのことについてはわかりやすいのです(還元主義)。でも部分が詳細になると今度は全体が見えなくなりやすいのです。「木を見て森を見ず」というやつです。「森」と「沢山の木・木の集まり」とは違うのです。

街を囲む壁は、硬さや高さが強調されても、その「厚さ」は強調されません。内側から見えるのは硬さや高さであって、厚さは見えないのです。

この壁が「自我の壁」「自我の鎧」の象徴だということは明らかでしょう。壁の内側を主体と考えれば、外側は客体です。壁の内が自分の心・自我だと考えれば壁は自我の壁、外側は多我・他者です。また、外界を社会と考えれば、壁は超自我です。これがアリストテレスの断面・表皮に当たります。表皮を被った個人、これはライプニッツのモナドそのものです。アリストテレス(ライプニッツ)によって措定された表皮は「確か」なものでしょうか。『世界の終わり・・・』ではたしかに固定されたように登場します。『街と・・・』では、その壁が(フレキシブルに)変形します。広がったり狭まったりするのです。「不確かさ」を増しています。