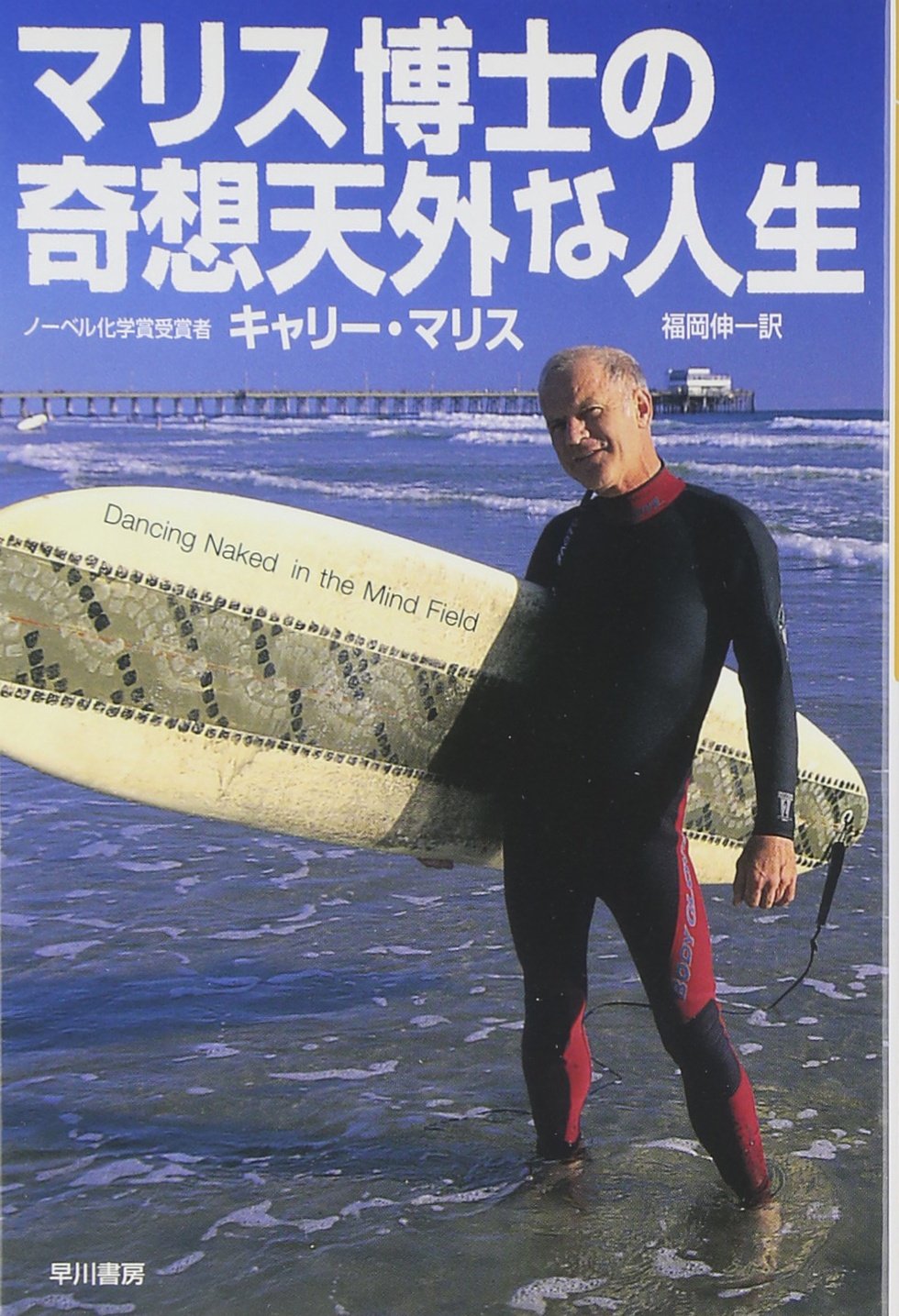

Kary Mullis, DANCING NAKED IN THE MIND FIELD, 1998の邦訳です、。

著者は、1993年にPCR(ポリメラーゼ連鎖反応)法の開発で、ノーベル化学賞を受賞しました。コロナ禍で普及した「PCR検査」ではなくて、「PCR」という技術を開発した人です。

PCRというのは、単純に言えば「DNAをコピー・増幅させる技術」です。1回の処理で2倍、2回で4倍、3回で16倍、4回で256倍、5回で65536倍・・・、と短時間に増やせます。

分子生物学などでは、「同じ遺伝子・ゲノム」がたくさん必要です。その実験のための大量のDNAを作るるためには、バクテリアなどの「生物」に仕込んで、その生物を増殖させるという大変な時間と労力が必要でした。それを「化学的に(化学反応で)」行えるという画期的な方法です。

DNA(デオキシリボ核酸)はフランシス・クリックとジェームス・ワトソンが、二重らせん構造であることを解明しました。それを構成しているのは、グアニン(G)と シトシン(C)、アデニン(A)と チミン(T)の四つの塩基です。その片方のAともう片方のT、片方のGともう片方のCが相互に結合して「二重」になっているのです。

PCR法は、この二重になっているDNAを剥がします。そして、それぞれを周りにあるタンパク質(G、C、A、T)と結合させます。そうすると、元のDNAと同じものが二つ出来上がります。これを繰り返すのです。2倍、4倍、16倍・・・になっていくわけです。

これは、元になる、つまり「特定の」「分かっている」DNAを増やす方法です。コピー機で原稿をコピーするのと同じで、元の原稿は「特定の」原稿です。なんだか分からないものをコピーすることは(普通は)ありません。

新型コロナウイルス(感染症)の検査で、PCRは有名になりましたが、PCR検査で行っていることはこれとは逆です。「ごちゃごちゃといろんなDNAが混ざっているもの」「なにがなんだか分からないもの」「あるかどうかすら分からないのも」を増幅して、そこに「新型コロナウイルスがあるかどうか」を確認しようとしているのです。

PCRを検査に使用したのはマリスではありません。徳島大学名誉教授の大橋眞さんは、「マリスは、PCRを感染症の診断に使ってはならないと言った」と言っています。大橋さんのYoutube、ニコ動は観たことがありますが、著書は読んだことがありません。

PCRに高額の装置は必要ない。PCRによって超微量のDNAを検出できる。そしてそれを何十億倍にも増幅できる。しかもごく短時間のうちに。

この方法は遺伝子疾患の診断にも有用だ。これで個人の遺伝子中の病気を見つけることができる。培養して調べることが難しい病原体の遺伝子を検出できるので、感染症の診断にも利用できる。PCRは犯罪捜査でも力を発揮する。(P.162)

ドラマでしょっちゅう出てくる「DNAによる親族判定」は、元になるそれぞれのDNAがあって、それを増幅して比較するのです。「犯人特定」も同じです。現場にあった血痕のDNAを増幅したら、犯人の顔が浮かんでくる、というわけではないのです(そういうドラマも作れるかもしれません。NHKで大谷翔平のDNAから「大谷翔平の顔」を作る番組をやっていましたから)。いずれにしても、「元のDNA」は(どちらも)わかっている(特定されている)わけです。

PCR検査では、喉の粘膜や痰のDNAを増幅するのですが、そこには本人のDNAや、雑菌や、在来ウイルスなど、たくさんの(いろんな種類の)DNAが含まれています。それを増幅しただけでは、色んな種類のDNAがたくさんできるだけです。

で、それと「比較」するのが、「新型コロナウイルスのDNA配列(だといわれるもの)」です。全部ではありません。そのうちの「新型コロナウイルスに特徴的な部分」があるかどうか、ということです。

人間のDNAは、一人ひとり違います(だから犯人、親子関係を特定できます)。DNAが人間の形質(形や性質)を決めているとすれば、どれが「人間の形質」を決めていて、どれが「個人の形質」を決めているのかを知らなければなりません。

マリスが「診断に使ってはならない」と言ったとすれば(多分、本書執筆よりもずっと後のことでしょうが)、それもわかります。

発熱した患者がいて、PCR検査をしたら「陽性だった」。するとその人は「新型コロナウイルス患者」ということになります(偽陽性については別の話)。でも、その人が発熱しているのは「風邪」かもしれないし、インフルエンザかもしれません。発熱する他の疾患の可能性を全部排除して、「新型コロナウイルスによる発熱」と決めているわけではありません。

たとえば、もしHIV陽性の女性が子宮ガンになると、彼女はエイズに患ったとみなされる。しかし、もし彼女がHIV陽性でないのなら、彼女は単なる子宮ガンである。」(P.266)

魔女狩りの変形のように思えます。「新型コロナウイルスがある(を持っている)」ということと、「新型コロナウイルス(という病気)である」ことが混同されているのです。患者を見るのではなく、病気を見る現代医療も同様です。

「PCR検査陽性の人が死亡したら、死因は新型コロナウイルスにしろ」と厚労省は通知しました。たとえ「本当の」死因が別だとしても。たとえば、インフルエンザによる死亡者数は年によって違いますが、毎年数千人が死亡しています。ところが2021、2022年は「22、24人」、つまりほぼ0人です。多分、インフルエンザによる死者はみんな「新型コロナウイルスによる死亡」とされたのでしょう。

それにしても、あまりに少ないのではないでしょうか。「外出を控えていた」というのも理由かもしれませんが、それなら新型コロナにもならないと思います。「ワクチンがインフルエンザを抑えた」、それは絶対に違います。もしそうなら「ワクチンは偽物だった」ということになります。「インフルエンザによる死亡」よりも「新型コロナウイルスによる死亡」としたほうが、なにかメリットがあったのじゃないか、と邪推してしまいます。

PCR検査の精度は99%だといわれます。これは「陽性という判定が出たら99%感染している」ということではありません。これはトリックです。「陽性」と判定された人の大部分は感染していないのです。新型コロナに感染する人の割合が少ないので、計算するとわかります(加減乗除だけですから小学生でも計算できます)。ファイザーは「ワクチンの有効率は95%」だと宣伝しました。日本政府もそのとおりに宣伝しました。でもこれも、もともと新型コロナに感染する人が少ないのですから、トリックです。

それよりも心配なのは、ワクチンの危険性です。接種で、気分が悪くなった、めまいがした、発熱があった、死亡した、ということではありません。ラットを使った実験で、

PMDAに提出されていたファイザー社のデータは驚愕すべきものでした。LNPはすぐに血液中にも現れ、接種部位の濃度は48時間後でも高く(そして48時間後までのデータしかない・・・引用者)、時間が経つにつれて肝臓や脾臓、副腎で多く見られるようになりました。さらに驚くべきことに、卵巣にもLNPが集積することがわかったのです。(宮沢孝幸『新型コロナは人工物か?』P.129)

薬は基本的に「毒」です。なので、病状が回復したら速やかに排出されなければなりません。薬の性能は、「病状をどれだけ抑えるか」とともに「いかに速く排出されるか」で決まります。解熱剤がずっと留まって、体温を下げ続けたらどうなるかを考えれば明らかです。ワクチンも同様です。「抗体」を作ったら、すぐに排除されなければならないのです。

ワクチンで作られた抗体は、ウイルスを攻撃して破壊します。ワクチン(人工物の新型コロナウイルス)が卵巣の中に取り込まれているということは、抗体はその細胞を破壊しようとします。その影響が分かるのは、10年、20年後でしょう。

mRNAワクチンによる健康被害も深刻です。国が設けた予防接種健康被害救済制度では、mRNAワクチンによる死亡認定者がすでに668人にのぼっています(2024年6月21日発表分まで)。それにもかかわらず、国はいまだに「mRNAワクチンは安全なワクチンである」というスタンスを変えていません。(同書、P.197)

認定された人だけで、668人です。実際はどのくらいの死亡者がいるのでしょう。

その有効性、安全性について知った上で、接種するのかどうかは自分で判断しなければなりません。

私たちは自分の頭で考えねばならないのだ。誰かが七時のニュースで地球上の気温が上昇傾向にあり、海洋が汚水で満たされ、物質の半分が時間を逆行しているといっても、それを鵜呑みにしてはならない。メディアは科学者の思いのままだ。科学者の中には、メディアを実にうまく言いくるめる能力にたけた人々がいる。そしてそのような科学者たちは、地球を守ろうなどとは露も思っていない。彼らがもっぱら考えているのは、地位や収入のことである。(P.163-164)

ヒ素は毒です。

しかし、ヒ素を服用すれば、うまくするとヒ素はまず梅毒を殺し、人はなんとか生きながらえることができるかもしれない。そういう治療法だ。細胞にたいする毒素を使ってガンを治療しようとする化学療法はまったくこれと同じ原理である。(P.273)

致死の病で死にかけている患者に対して毒物を投与して、病気で死ぬのか毒物で死ぬのか分からない状態に至らしめるような治療法は、死期を早めることはあっても、治療法の名に値せず、まさに「医学におけるフロンティア」において格好の議論の対象になると私は考えた。(P.276)

抗癌剤(化学療法)や放射線治療の苦しさは誰もが知るところです。とくに「がん細胞」は、「(変異した?)自分の細胞」なので、免疫機能が働かず、「自分の細胞と同居」しているものです。それを「殺す」ということは、「自分を殺す」ということとほぼ同じなのです。

「手術しなければ半年、手術しても再発する可能性は残ります」。う〜ん。「手術中に事故が起こる可能性もあります」。「事故」?若い頃なら迷わず手術を受けたでしょうね。今ならどうかなあ。「あと半年は生きられる」という「お墨付き」の方が嬉しいかなあ。家族は手術や治療を勧めるでしょうね。「治療や手術を受けさせなかった」という周りの非難や自分の後悔があるかもしれないですから。

今年も暑かったですね。

むしろ氷河期のような気候こそが地球の歴史の大部分を支配していたのである。だからこそ地球温暖化などというのはたわごとなのである。そんなことを心配しているのはスキーヤーにちがいない。少なくともサーファーではなかろう。(P.306)

現在のような気候がずっと同じように維持されていたわけではまったくないのであり、気候の変化は人類の存在とは無関係に起こるのだ。(P.307)

天気予報のとき、いつも「エアコンを適切に使用しましょう」と言っていました。一時期、「電力不足」や「節電」を政府やマスコミは口にしていました。震災の影響で原発が完全に停止した後には、不思議にその言葉は聞こえなくなりました。「電力不足」は本当のことだったのでしょうか。

それでも「原発再稼働」の動きは続いています。もう、ほとんどの人が「電気のない生活」を想像できないからです。「電気を止めるぞ」は「水道を止めるぞ」以上の脅し文句です。「病院がなくなる」「コンビニがなくなる」「スマホがなくなる」も同様の力を持っています。半世紀前には存在しなかったり、近くにないのが当たり前だったのですが。

われわれ人間は実はアリ同然の無力な生きものであることを忘れてはいけない。たとえ信仰の言葉が力をもたなくなったとはいえ、人間が神になったわけではない。この地球の主は人間であり、諸般の事物を見守る使命があると考えるのは誤りだ。現在の気象は、たまたまこうなっているだけのことである。今後、それをずっと保全していこうと考えるのはあまりにも傲慢である。人類が地球のすべてを支配し、すべての環境と生物は今後もずっと不変不滅である、そして輝かしい二一世紀を迎える、どんな生物も絶滅させてはならない。それは新しい生物を受け入れないと言っているに等しい。進化論の否定である。国立環境庁と国連気象変動調査委員会は一緒になって進化の終焉を唱えているとしか考えようがない。(P.303-304)

生物の種(しゅ)が進化(あるいは絶滅)をしてきて人類が進化の頂点である、という進化論を信じるならば、これからも進化するか、あるいは絶滅するということを信じなければならないのです(それは証明されることじゃないから)。

一九世紀、気温は低下傾向にあった。今世紀になって気温は上昇傾向に転じたが、上昇したのはたった〇.五度である。総体的には、過去二世紀にわたって気温は低下傾向にあるのだ。低下である。(P.181)

人間はかつての氷河期をもたらしたのでもなければ、それを終結させたわけでもない。むしろ人類の生活史がそこから始まったのだ。(同)

地球が温暖化しているのか、氷河期に向かっているのか、私には分かりません。ただ、「エアコンをどんどん使え」というのは違う気がします。「原発を再稼働させる」というのも違うと思うのです。人類の「知恵」を使うのだとすれば、それとは別の方向だと思うのです。氷河期を乗り切った人類の知恵は、「火を使って気温を上げる」ということではなかったでしょう。「服を着る」ということだったのではないでしょうか。「寒暖差をなくす」ことではなくて、「寒暖差を感じる(人間でいえば意識する)」ことだったのだろうと思います。季節によって毛が生え変わるという器官的なことや、寒いところから逃れる本能的なことと引き換えに「知恵」があるのだとすれば。

ビタミンは小さな有機化合物であり、現在でも大部分の生物は自分で単位分子を組み合わせて作り出すことができる。ところが人間だけは、長い進化の過程で、肝臓が供給する単位分子から、たとえばビタミンCのような化合物を作り出す能力を失ってしまったのである。これはまったくの偶然だった。おそらく、われわれのDNA上に起こったランダムな突然変異によるものだろう。しかし、当時、ビタミンCの合成能力を失うことは致命的ではなかった。なぜなら、ビタミンCは豊富に食物として摂取することができ、胃や腸の消化過程で分解されずに肝臓に蓄積できたからである。(P.233)

それにもまして大切だったのは、このことで人間は、ビタミンCの合成能力を保持していた他の生物よりも、効率よく子孫を増やすことができたであろう点である。

ここに進化の重要な原則がある。それは「生存にとって不必要なことにかまうべからず」という原則だ。進化は激しい競争をくぐりぬけなければならない。(P.233-234)

鳥の羽、つまり前肢は「飛ぶために羽になった」のでしょうか。「象は鼻が長い」のはなぜでしょうか。キリンの首はなぜ長いのでしょう。

移動せずに踏みとどまって、高い木の葉を食うのも、もちろん気候変化に対応した生き方として、結構なのではあるけれども、それはおとなのキリンにたいしていえることであって、キリンでも子供のときは、そんな高い木の葉は食えないであろう。その場合、子供を飢え死にさせたのでは、種が絶滅してしまうではないか。子供に高い木の葉を食わないでも生きられる方法があったのなら、おとなのキリンだって、おなじ方法をとることができたのではないか。現在キリンが高い木の葉を食っているのは、首や足が長くなり、高い木の葉が食えるようになったから、食っているのに、すぎないのでなかろうか。(今西錦司『主体性の進化論』中公新書、P.26-27)

キリンが高い木の葉を食おうという欲求をもち、そのための努力をつづけたかどうかというようなことは、実証のかぎりではない。しかるに、そういう説明で子供もおとなも納得するということは、じつは自分をキリンのおかれた環境に投影して、自分だってそんな状態におかれたら、要求を実現さすための努力をしたであろう、とおもうからこそ納得するのである。そしてこれが、さきほどの引用にもあった、現在の科学の排斥する「擬人主義」である。(同、P.25)

「首が長ければ(原因)、高い木の葉が食べられる(結果)」ということと「高い木の葉を食べるために(目的)首が長くなる」ということは、全く別(あるいは逆)のことです。

適者生存や用不用説は進化論(自然選択)の中心的な法則です。でも、使われずに残っている器官はたくさんあります。それが(時と場合によって)機能するのかどうかはわかりません。最近分かってきているのは、他の器官にも同様の機能があったり、あるいは、それぞれの器官が「協力して」、連絡し合いながら機能しているということです。というか、「この器官は〇〇のために在る」というのは、人間(あるいは「自分」)にはそう思える、ということで、一つの推論・推測にすぎません。

羽があったら空が飛べるのに、とか、手が3本あったら便利、と思うのはいいのですが、羽も水かきエラもなく、2本の手でどう生きるのか、それが「知恵」でしょう。

人類など巨大な岩石の表面に薄く生えているコケのようなものだ。(P.307)

地球のごく表層を占有し、ひっかいて自分のものにしたつもりでいるにすぎない。夜空を見上げては、星もまた人間のために存在していると錯覚している。宇宙の広大さを目の当たりにしてさえ、なお人類は人間中心主義の幻想から抜け出すことができないでいる。

人類はいまだに闇や死を恐れている。だからことさら自らを鼓舞して、万物の長のような顔がしたいのだ。そして地球を守っているように思いたいのである。しかし懐中電灯の電池が切れてしまえば、人間は闇のなかで途方にくれるしか能がない生き物である。それがどうして万物の長たり得よう。(P.308)

地球上にいることをよしとしようではないか。最初は何事にも混乱があるだろう。でも、それゆえに何度も何度も学びなおす契機が訪れるのであり、自分にぴったりとした生き方を見つけられるようにもなるのである。(P.309)

「自分(人間)にぴったりとした生き方を見つける」、それが人間に与えられた「知恵」なのではないでしょうか。

科学者や専門家の言うことは分かりません。きっと分からないように話をしているのです。

数学者たちを含めて、人間はある特殊な考え方に囚われている。それはレベルが微小になればなるほど、より本質的な、より重要なことがそこにあるという考え方である。そして同時に、レベルが巨大になればなったで、そこにもまた別の重要さが隠されていると考える。ではいったい、物質の本質とはいったいなんなのか、今一度考えなおしてみる必要がある。

これはとても重要なことだ。第二次世界大戦が終わったとき、科学観の世界的な傾向として、物事の本質は、われわれの感覚が知覚できるレベルにはないという考え方が急速に支配的になっていった。物事の本質は、専門家が巨大なレンズや特殊な装置を用いて初めて明らかにできる、という考え方である。ヒトが何百万人もの進化の過程で、非常に優れた知覚能力を身につけてきたという事実を忘れてしまったのである。(P.115)

自分が分からないものを、「専門家(科学者)が言っているのだから」と信じていいのでしょうか。「あんたが言っていることは分からん」と言う勇気、つまり、自分の感覚や知恵こそが大切なのではないでしょうか。

人間と等身大の現象はそれほど重要なものではないことにされてしまったのである。奇妙な話である。大学からも美学や存在論を考える哲学コースが、跡形もなく消え去ろうとしている。(P.116)

それを考える専門家と、それを「信じる」しかない大多数の人。変な構図です。それ(眼の前の現象を説明する)を考えるために学問があったはずなのに。

[著者等]

キャリー・バンクス・マリス(Kary Banks Mullis, 1944年12月28日 - 2019年8月7日)は、アメリカ合衆国の生化学者。ポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) 法の開発で知られ、その功績により、1993年にノーベル化学賞を受賞した。(Wikipedia)

福岡 伸一(ふくおか しんいち、1959年9月29日 - )は、日本の生物学者。青山学院大学教授。ロックフェラー大学客員教授。専攻は分子生物学。農学博士(京都大学、1987年)。日本の東京都出身。(Wikipedia)