漢詩

漢詩は高校生の時に習った記憶があるけど、殆ど忘れています。ここに載っている詩で知っているのは

「春眠不覺暁(春眠暁を覺えず)」(孟浩然『春暁』)

「國破山河在(国破れて山河在り)」(杜甫『春望』)

の二つの最初の一行だけです。

「國破山河在」は「国が戦争に敗れて荒野になってしまったけど、山や川は残っているなあ」という詩だと思っていました。違うんですね。「自分の領地の秩序が乱れてめちゃめちゃになってしまったけど、山や川は残っているだなあ」というくらいの意味だそうです。高校でどう習ったかは忘れてしまいましたが。

平仄(ひょうそく)

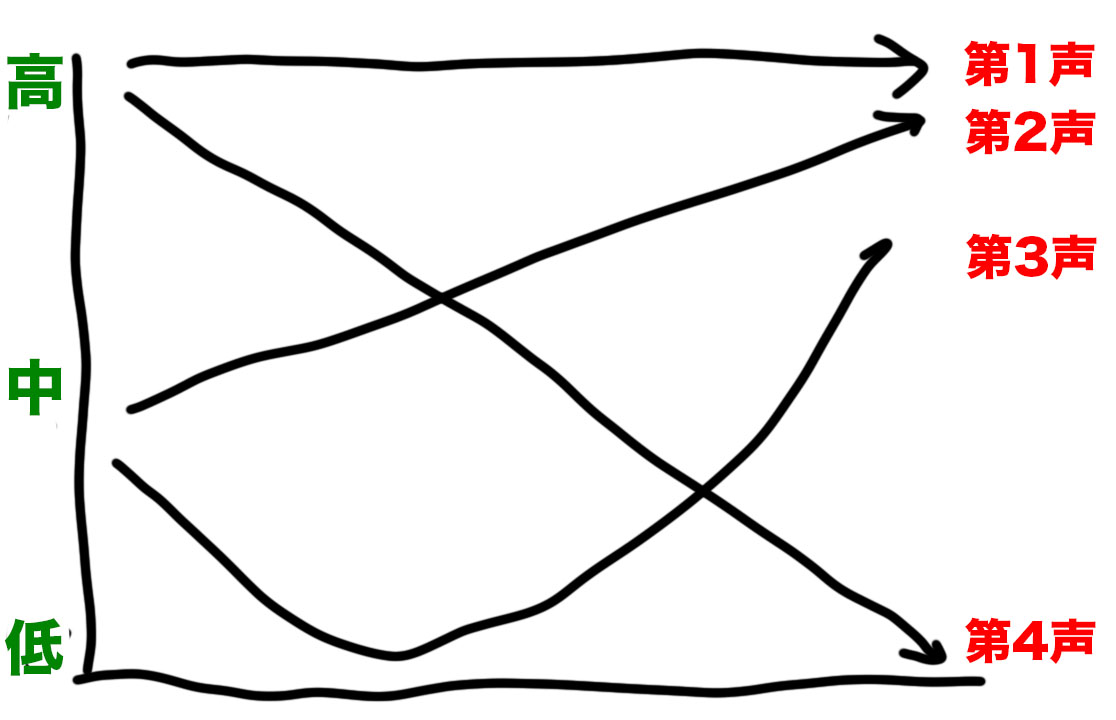

詳しくは覚える気がありませんが、中国語の声調(発音の仕方)には4つあって(第一声〜第四声)、そのうち三声・四声に当たる漢字と一声・二声のうち日本語の音読みが「フ・ツ・チ・ク・キ」で終わるものが「仄」、それ以外が「平」だそうです。

「話のつじつまが合わない時など、「平仄が合わない」と言いますね。」(P.6)言ったことも聞いたこともない気がします。(^_^;)

まあ、そんな感じの漢詩の規則が冒頭に少しあります。

起承転結

「ただ、起承転結は日本で浸透しているほどに、中国では言われないようです。」(P.13)

へえ、そうなんだ。

科挙

唐代の半ばごろに近代詩の規則が確立したことは、科挙(かきょ)の試験とも関係があるのではないかと思われます。あとで記すように、科挙が機能し始める時期と近代詩確立の時期はほぼ重なるのです。そしてまた、試験のためには規則があった方が判定しやすい。詩のよしあしを客観的に判断するのは簡単でなくても、規則に合っているか合っていないかは、だれの眼にも明らかだからです。(P.8)

進士科の試験には詩文を書くことが課せられます。今で言ったら、論文入試といったところでしょうか。暗記物だけでは人を判断できない、書くことによって全人格を見ようという意図から設けられた科目だったと思われます。(P.26)

この本には書いていませんが、当時様々な異体字があった漢字も、模範漢字が告示されました。それが『干禄字書』として残っています。受験者は、「正しい漢字」を覚えて、「正しい規則」を憶えて、筆記試験に望んだのですね。なんか今の文科省がやっていることを、1500年前に中国で考えていたんですね。ぜんぜん変わっていないというか、いつの時代の受験生も大変だというか。

恋愛と文学

恋愛は人間にとって(動物やそれ以外の生物にとっても?)とても大切なものです。衣食住の次に、あるいは時と場合によってはそれ以上に大切になります。

世界のどこにあっても、恋愛は文学の大きな部分を占めているはずです。だのに中国では至って乏しい。

これは中国の古典文学が士大夫(したいふ)によって担われているからにほかなりません。士大夫の文学は儒家の理念に基づいています。儒家の考えでは、文学は、世の中に秩序を与え、礼の教えを広めるために役立つかぎりにおいて意味をもつものとされます。社会的には世の中の正義の実現のため、個人的には社会正義のもととなる人格の修養のため、有益なものでなければなりません。恋愛という私的な感情、さらには往々にして反倫理的な行為、そうしたものは抑制されなければならなかったのです。(P.90)

そうなんだあ。でも、この本で取り上げられた15首のうち、少なくとも三首が「恋の詩」です。

一首は、王昌齢(おうしょうれい)の「閨怨(けいえん)」。若い(幼い)妻が、戦争?にいった夫を偲ぶ詩。「がんばってね(手柄を上げてね)」と言って、夫を送り出したのですが、無邪気に遊んでいても、ふと、夫がいなくて「寂しい」ような気持ちと、「無理をしないでほしいな」と夫を思いやる気持ちが浮かんできます。「がんばってね」というのは、「がんばって、より多くの人を殺しなさい」「殺されるところに身を置きなさい」ということですから。殺される人にも私のような妻や、心配している母親がいるかも知れないのです。同じことは、現代の「企業戦士」を送り出す妻にもいえるのではないでしょうか。

もう一首は、李商隠(りしょういん)の「夜雨寄北(やうきたによす)」。これは「君」に当てた詩ですが、「君」が妻なのか、恋人なのか、友人や親や子なのか、よくわかりませんが、著者の言うように恋人と解するのが一番ロマンチックです。

三つ目は、杜牧(とぼく)の「贈別二首 其二」(わかるるにおくるにしゅ そのに)。これはガチの恋愛詩です。

日本でも、昔から「恋文」というものが伝わっています。いつの時代もどこの世界でも「恋人(あるいは妻)を思う気持ち」というのはあって、それをどう表現するか、人は悩んできたんでしょう。その恋が実るときもあれば、実らないときもあります。

文字が使えるようになった人は、その気持を文字で表現しようとするし(手紙でも、メールでもいいけど)、それは相手も文字が読める(場合によっては文字を読める人が身近にいる)からですが、何枚(何回)書き直しても、自分の思いが伝わるかどうかわからないし、伝わらなかったり、誤解される場合もあります。結局「好きだ」の三文字に収まったり、「やっぱり面と向かって言葉で伝えないとダメだ」となったりします。

他にも、芸姑を想う詩などがあった気がしますが、探すのが面倒なので省略します。

ものの見方と文化

ただ、わたしたちが物を見たり感じたりする仕方は、それぞれが属している文化の枠組みの中で規定されているということは確かです。それはしかし、わたしたちの物の見方を決め、狭く固定されたものに制限してしまう一方、同時にわたしたちの物の見方を保証もしているのです。

もしこうした文化の保証がなかったら、人の文化と切り離されて成長した少年、カスパール・ハウザーのように、美しい風景を目にしてもすべてがまだらにしか見えない、ということになってしまいます。(種村季弘『謎のカスパール・ハウザー』)。(P.159)

言語相対論(サピア=ウォーフの仮説など)に近い発想です。言語(文化)が違えば、考え方も変わる(可能性がある)という説です。よく挙げられる例は、色を表す単語の数の違いで、虹の色が「7色・5色・4色」などに見える、とか、イヌイットなどの「寒い地方に住む人は〈雪〉を表す単語が複数ある」などです。

このことと関連するのが、

(具体的な「〇〇の華」しかなかったのに四世紀陶淵明が初めて「花」と総称的に表したーー引用者)これは中国の人の認識の変化を語る大きな事件です。というのは、古くは一つひとつの植物の名前はあっても、それらの花をまとめてあらわす「花」という概念はなかった。少なくとも詩の中では花という概念的な語でくくられることはなかったのです。(P.49)

という「概念化」です。赤い花は、「椿」とか「バラ」とかありますが、個々の花の色とは別に「赤」という概念を人間は持つことができます。

もっともな話に聞こえますが、日本人が「虹は7色」というとき、あなたは本当に「7色」に見えていますか。虹のスペクトラムは連続しています。「赤」からだんだん黄色みを増してきて、「橙色」になって、「黄色」になります。中国では「赤」の次は「黄色」だそうですが、「橙色」は中国人には見えない、ということではないと思うのです。ただ文化的に「虹は5色」という事になっているだけだと思います。「橙色(chéngsè)」という言葉もちゃんとあります。

ただ、言葉(単語)がないと見えない、ということはあります。英語で動物の雄と雌で違う呼び方をするのは有名ですね。日本人には「馬がいる」とか「牛がいる」「豚がいる」としか見えないです。また、「兄弟」「姉妹」というのは、日本では厳密に使い分けます。双子でさえ、必ず「兄弟姉妹」をつけますよね。「どちらがお兄さんですか」と確かめることも多いです。でも、欧米では特別な場合を除いて「brother」「sister」です(アメリカ人の双子に「どちらがお兄さんですか」と聞いたら、きっと理解されないでしょう)。文化(言語)が違えば、認識が違うのです。

『詩に達詁(たっこ)なし』

でも、実はこの本で目指したのは、そうした漢詩の味わい方ではありません。声に出さずに読む、黙読しながら一篇の詩からたくさんのことを導き出す。一つの繭から際限なく糸が繰り出されるように、自分の感覚や思考や知識を総動員して、できるかぎり豊かな意味を引き出す。そんな読み方をしてみたかったのです。(P.251)

日本舞踊とか生け花とか、お稽古ごとを習ったことがる人はご存じでしょう、初めのうちはさんざん「型」を教え込まれますね。古典文学も同じです。山のように約束事があります。それを知らないわたしたちは、ついつい受け身になって、ひたすら受け入れるだけになってしまいます。しかし李白だって杜甫だって、そんなに律儀に約束を守って詩を作ったわけではありません。いや、彼らは窮屈な規則など無視したからこそ、非凡な作品ができたとも言えます。わたしたちもいくらかそれにあやかって、自分を中心に据えて読み直してみましょう。自分なりの解き方で詩を解いてみましょう。

この本の中では、教科書や学校の先生とは違う解釈にあちこちで出会ったことと思います。どちらが正しいのか、どちらが間違っているのか、などと目くじらを立てないでください。いろいろな読み方を並べてみたって、よいのではないでしょうか。中国最古の詩集『詩経』の詩について、漢代の董仲舒(とうちゅうじょ)という学者は、『詩に達詁(たっこ)なし』ーー決定的な解釈というものはないのだ、と言っています。(P.252)

この本では「あちこち」に著者独特の詩の解釈がなされているようです(私にはわからないけど)。学校では、古文でも、漢詩でも、日本の小説でも「正しい解釈」を教えられます。そうでなければ、採点ができません。つまり「どう感じるのが正しいのか」を教え込まれるのです。これがイヴァン・イリーチの「学校化社会」であり、フーコーの「生権力(権力の内在化)」です。それに対して著者は「自分の感覚や思考や知識を総動員して、できるかぎり豊かな意味を引き出す」読み方を勧めているのです。

様々な解釈が出来ること、それが文芸や絵画の楽しみ方です。唐時代の漢詩は1500年間、様々な解釈がされてきたのです。『源氏物語』や『枕草子』もそうでしょう。「正しい読み方」などないのです。

著者は、「声に出さずに読む」ことも勧めていますが、「黙読」というのは比較的新しい読み方なのです。それまでは本は音読されていました。詩や短歌などの文芸作品は元々は、誰かの前で声に出して読むのが基本だったのではないでしょうか。短冊に書いてもいいのですが、それを読み上げたはずです。そこでは、結構一意に伝わったはずです。だれが誰に、どのような状況で詠んだ歌だか分かったからです。

でも、それを文字にした途端に、文字(記録)が「状況を・作者を振り払って」独り歩きし出します。そして、時間と空間を超えていって、そのたびごとに、どんどん状況や作者の心境から離れていきます。

元々のことばも、「気持ち」そのものを表したものではありません。それは、気持ちを「暗号化」したようなものです。ですから、聞き手はそのことばから相手の気持を取り出すために「復号化」しなければなりません。でも、その場で面と向かっているのなら、その状況や表情や話し方が手助けをしてくれます。文字には状況や話し手の表情や声の調子がありません。その分「解釈の余地」は増えていきます。つまり、「解釈の可能性」は〈ことば〉にその原因があり、〈文字〉がそれを助長(増幅)させるのです。

日本は(そしてある面では中国も)その「余白(余裕、余地)」あるいは「間(ま)」を大切にする文化です。そこに「気持ち(感情)」を埋め込むのです。山水画と西欧の部屋の壁を比べてみるとよくわかります。余白を大きく取る山水画に比べて、ヨーロッパの部屋の壁(西欧の絵も)では、隙間が怖いと言わんばかりに飾り付けます。そしてその飾り方は論理的・理論的です(理論や論理がなければぐちゃぐちゃになってしまいます)。感情より論理を優先する文化なのがすぐ伝わってきます。日本は部屋は狭いですが、三畳の茶室の壁には掛け軸一つと一輪の花です。まあ、最近は日本の部屋にも写真が飾ってあったり、絵が飾ってあったり、ポスターが張ったあったりと西欧に近くなっていますが。無地の壁紙というのは減ってきているのではないでしょうか。

漢詩を解釈するということは、文字に「状況などの背景」を付け加え、作者の感情を読み取る作業です。

文字と絵

絵は、文字よりも「状況・環境」を表現しやすいです。ひと目で、「情景」がわかります。文字はどちらかと言えば「感情」を表現しやすいです。絵を描いているとき、思うのは「感情を表現できたらいいなあ」ということで、字を書いているときに思うのは「状況を表現できたらいいなあ」ということです。マグリットの有名な絵『これはパイプではない(Ceci n'est pas une pipe)』は、大きく一つのパイプが描かれた絵で、パイプの下に「Ceci n'est pas une pipe」と書いてあるものです。(これについてはフーコーの著作があります。『これはパイプではない』)

でも、中国でははるか昔から「文人画」がありました。墨一色や、数色で描かれた絵の余白に詩を書き込むことです。まさに、状況と感情を一つにしたものです。

日本には絵巻物の文化がありますが、文字はあったりなかったりします。なかった理由の一つは、字を読める人が少なかった、ということではないでしょうか。西欧の宗教画の多く文字が書いてありませんが(書いてあるものが意外と多いけど)、それも観る人(教会に来る人)のほとんどは字が(聖書が)読めないからです。別の見方をすれば、文字はそれほど重要性をもっていなかったのかもしれません。それが現れているのが「絵本」ですし、それを発展させたのが、テレビや映画です。マンガもその一つですね。

そして、この本に書かれていること、あるいは絵の解説書に書いてあることというのは、文字に「どのような状況を読み取るか」、そしてそこから「どのような作者の感情を読み取るか」ということに尽きます。それは、詩に絵を付け加える行為と似ているかもしれません。

よくある話ですが、絵、特に抽象画を観た人が「これは何を描いているのでしょうか」という質問をします。そして、その絵を描いた人や描かれた状況を知っている人が、「これはね・・・」とうんちくをたれて、得意そうな顔をします。あるいは「絵は説明するものではない」と「絵が分かっている人」ぶることもあります。説明された人は、妙に納得できたり、前よりわからくなったと思ったりします。たぶん、昔の人は「絵を説明する」という意識も必要性も感じなかったんじゃないでしょうか。

現代は、文字が普及していますが、そのためにわたしたちは文字に頼る比重が大きくなっています。テレビを見ると、テロップで感情を表現することが多くなっています。上記の「恋文」もそうですが、なにか「気持ちを表現する手段だった文字」が「目的としての文字」になってしまっているような気がします。「ことばで考える」(微妙な表現です)のではなく、「文字で考える」ようになってきているのではないかということです。

鈴木孝夫は日本語を「テレビ型言語」と呼びました(『日本語の感性が世界を変える 言語生態学的文明論』)。日本人が、たとえば「しりつのがっこう」と聞いたときに「市立?私立?」という漢字や「学校」という漢字を頭に浮かべるということです。なるほど、と思うのですが、これは聞いた人が「市立と私立が違う」ということ、漢字が違えば意味が違うということを知っているという前提があるのですね。でも、日本語は太古の昔から使われているし、民衆に漢字(文字)が普及したのはせいぜい200年のことです。だから、「日本語はテレビ型言語」というのは間違いです。

テレビが普及して、半世紀です。私は、この半世紀の間にも、日本人が「文字としてのことば」に頼りすぎる度合いが増えているように思えます。それがSNSによる誹謗中傷・デマを生み、SNSの書き込みで社会的に抹殺されたり、「自殺」する人さえ生み出していると思うのです。

漢詩を読むということ

この本は「ジュニア新書」ということもあって、ふりがなが多くてとても助かります。中国語の発音は書いていないけど、読み下し文をぜひ「声に出して」読んでいただきたいと思います。格調高いその日本語で、はるか中国の唐の時代に思いを馳せることが出来るはずです。

その時感じた私やあなたの気持ちは、今、ここ(日本)で生きている私(あなた)が、私(あなた)の経験から感じているものです。それはたぶん、「言語の影響」「物質的な文化の影響」「私の経験」「教えられたこと」「歴史や文化に関わりなく人(や動物)が抱く感情」などがごちゃまぜになっているものです。それらを切り分けることはとても難しいのです。

「男が女を、女が男を愛すること」「親(特に母親)が子供を愛すること」を「当たり前」と考えている人は今でも多いと思います。「子供は母親が育てるもの」というのは「言ってはいけない事」になっています。でも、女優(女社長でもいいけど)に子供がいるとき、「子育てをしながらの〇〇業はたいへん(だった)でしょう」というのは問題なさそうです(今のところ)。途中まで観た映画『糸』では中学生の男女間で、「これからはぼくが君を守ってあげる」と言い、「男は女を守るもの」そして「女はその男を助けるもの」という役割分担の意識が子供の頃から芽生えている、あるいは押し付けられていることを表現しています。

異性を愛せない人もいるし、子供を愛せない親もいるし、女を守れない弱い男もいます。そういう人たちを「切り捨てる」ことが「社会の秩序を守る」ことだと思うこともできます。乱れた世を見て「国破れて山河在り」と感慨にふけることも可能です。でも、「弱い男」である私としては、納得できないのです。SNSで自殺する人(子供)を助けたいし、自分が殺されたくないと思ってしまいます。その思いが「普遍的真理」あるいは「正義」だとは思いません。それが「時代や文化に創られた感情」じゃないとは言い切れないからです。

そう思っている私がここにいて、今を生きていて感じていること(「我思う故に我あり」)は否定したくてもなかなか否定できません。それは「宗教的悟り」あるいは「自我(自己)」の否定につながりますから。ただ、SNSという「文字」が独り歩きすること(物象化)は、手段であったものが目的となること(疎外)の一つの形だとは思っています。そしてそれは「お金」と同じように、「古くからありながらも近代的なもの」だと思うのです。

〈終わり〉

[著者等(プロフィール)]

川合/康三

1948年浜松市生まれ。1976年京都大学大学院博士課程中退。博士(文学)。東北大学文学部、京都大学文学部、台湾大学招聘教授を経て、ブランダイス大学招聘教授、京都大学名誉教授。専攻は中国古典文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

たった4行からなる漢詩「絶句」。この本では、唐の時代に作られた有名な15首をじっくり味わいます。試験に合格した喜び、恋人との別れ、はるかな故郷への思い、山や川の美しい風景…。1000年以上も愛されてきた詩は、いまも変わらず私たちの心へ響きます。漢詩の歴史や読み方など、基本的な知識も丁寧に解説しています。気軽に漢詩の世界をのぞいてみませんか。

《書抜》

「声調の存在に気づいた昔の人は、平声(ひょうしょう)・上声(じょうしょう)・去声(きょしょう)・入声(にっしょう)の四つに分けました。唐代の詩ではそれを平(ひょう)と仄(そく)の二つに簡略化しました。平らな声調が「平」(平声ひょうせい)、なかに屈折を含むのが「仄」(仄声そくしょう)です。さきほどの四つの声調がは、平声が「平」、上声・去声・入声が「仄」に分類されます。今の標準語の声調でいうと、一声・二声が「平」、三声・四声が(FF)「仄」に当たります(ただし、後述のように例外があります)。」(P.5-6)

「唐代の半ばごろに近代詩の規則が確立したことは、科挙(かきょ)の試験とも関係があるのではないかと思われます。あとで記すように、科挙が機能し始める時期と近代詩確立の時期はほぼ重なるのです。そしてまた、試験のためには規則があった方が判定しやすい。詩のよしあしを客観的に判断するのは簡単でなくても、規則に合っているか合っていないかは、だれの眼にも明らかだからです。」(P.8)

「進士科の試験には詩文を書くことが課せられます。今で言ったら、論文入試といったところでしょうか。暗記物だけでは人を判断できない、書くことによって全人格を見ようという意図から設けられた科目だったと思われます。」(P.26)

「女流の文学者が乏しいのは、唐代だけに限りません。文学の歴史全体を通しても、近代に至るまで、女流詩人はきわめて稀な存在でした。日本の文学では『万葉集』から、さらには平安朝の歌人、物語作家など、女性が大きな役割を果たしているのと、まるで正反対です。このことは中国と日本の文学の違いももたらしています。」(P.27)

「訓読のもたらしたもう一つは、漢文訓読の文体が、日本語の新たな文体を作りだしたということです。いまでこそ訓読的な文体は減ってきましたが、以前、日本人は漢文訓読の文体によって散文を書いていました。純粋な日本語(やまとことば)だけでは表現できない観念的な内容も、漢語を使うことで可能にしてきました。漢語訓読は日本語の表現の可能性を拡げた(FF)のです。」(P.31-32)

(「〇〇の華」しかなかったのに四世紀陶淵明が初めて「花」)「これは中国の人の認識の変化を語る大きな事件です。というのは、古くは一つひとつの植物の名前はあっても、それらの花をまとめてあらわす「花」という概念はなかった。少なくとも詩の中では花という概念的な語でくくられることはなかったのです。」(P.49)

「世界のどこにあっても、恋愛は文学の大きな部分を占めているはずです。だのに中国では至って乏しい。(LF)これは中国の古典文学が士大夫(したいふ)によって担われているからにほかなりません。士大夫の文学は儒家の理念に基づいています。儒家の考えでは、文学は、世の中に秩序を与え、礼の教えを広めるために役立つかぎりにおいて意味をもつものとされます。社会的には世の中の正義の実現のため、個人的には社会正義のもととなる人格の修養のため、有益なものでなければなりません。恋愛という私的な感情、されには往々にして反倫理的な行為、そうしたものは抑制されなければならなかったのです。」(P.90)

「中国語の「裏」は必ずいつも「うち」、(FF)「なか」の意味であって、「うら」という意味はありません。「うら」というのは、日本語独特のことばであり、ほかの言語にはなかなか見つからないようです。」(P.106-107)

ものの見方と文化「ただ、わたしたちが物を見たり感じたりする仕方は、それぞれが属している文化の枠組みの中で規定されているということは確かです。それはしかし、わたしたちの物の見方を決め、狭く固定さられたものに制限してしまう一方、同時にわたしたちの物の見方を保証もしているのです。(LF)もしこうした文化の保証がなかったら、人の文化と切り離されて成長した少年、カスパール・ハウザーのように、美しい風景を目にしてもすべてがまだらにしか見えない、ということになってしまいます。(種村季弘『謎のカスパール・ハウザー』)。」(P.159)

「しかし、この詩を読むわたしたちは、人生において、かくも劇的な場面、危険で異常な事態に自分が出会すことはまずありません。けれども、彼らの悲壮な決意に共感することはできます。というより、おのずと引きずり込まれてしまいます。」(P.199)

「でも、実はこの本で目指したのは、そうした漢詩の味わい方ではありません。声に出さずに読む、黙読しながら一篇の詩からたくさんのことを導き出す。一つの繭から際限なく糸が繰り出されるように、自分の感覚や思考や知識を総動員して、できるかぎり豊かな意味を引き出す。そんな読み方をしてみたかったのです。」(P.251)

「日本舞踊とか生け花とか、お稽古ごとを習ったことがる人はご存じでしょう、初めのうちはさんざん「型」を教え込まれますね。古典文学も同じです。山のように約束事があります。それを知らないわたしたちは、ついつい受け身になって、ひたすら受け入れるだけになってしまいます。しかし李白だって杜甫だって、そんなに律儀に約束を守って詩を作ったわけではありません。いや、彼らは窮屈な規則など無視したからこそ、非凡な作品ができたとも言えます。わたしたちもいくらかそれにあやかって、自分を中心に据えて読み直してみましょう。自分なりの解き方で詩を解いてみましょう。(LF)この本の中では、教科書や学校の先生とは違う解釈にあちこちで出会ったことと思います。どちらが正しいのか、どちらが間違っているのか、などと目くじらを立てないでください。いろいろな読み方を並べてみたって、よいのではないでしょうか。中国最古の詩集『詩経』の詩について、漢代の董仲舒(とうちゅうじょ)という学者は、『詩に達詁(たっこ)なし』ーー決定的な解釈というものはないのだ、と言っています。」(P.252)__詩(文字)はすべてを表現していないし、だから、解釈するときに読む人の感情や知識が必要になります。それは、元々正解がないのです。

《メモ》

なぜ、文字で、「喜怒哀楽」が可能なのか。