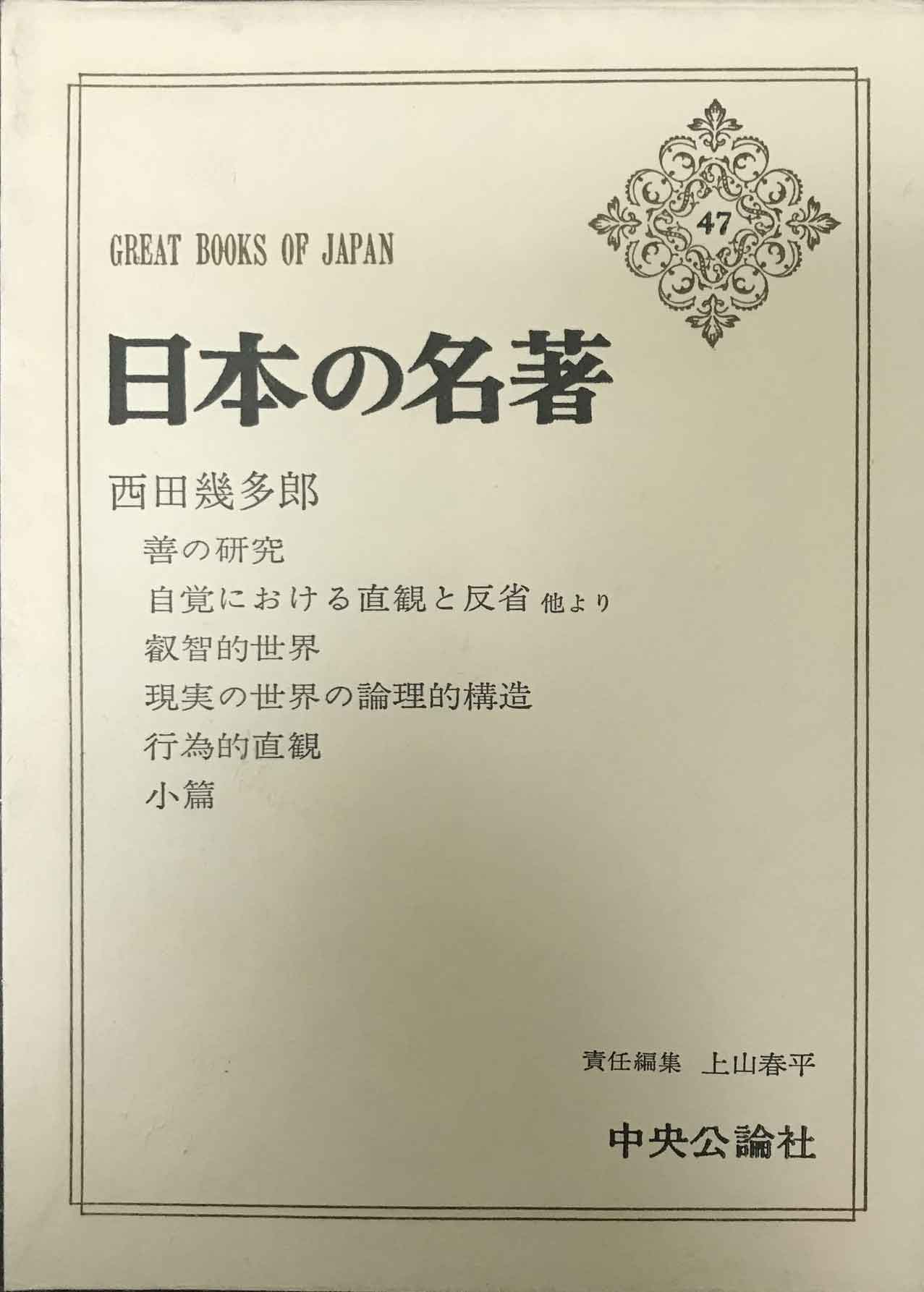

"Japanese Masterpieces"

I got this from a library recycling site. ``Japanese Masterpieces'' is great for poor people because it allows them to easily obtain major books. The editor's commentary for each volume provides a comprehensive overview of the author. This book also has over 80 pages of introduction by Shunpei Ueyama, which is more than enough for an introduction to Kitaro Nishida.

However, the disadvantage is that it is two-column and the font is small, making it difficult for older eyes. Actually, I own the complete collection (Iwanami Shoten) with large letters (I got it for about the price of one yakitori shop). However, it is an "old kanji kana user". If you stumble through an already difficult philosophy book, you will find it even more difficult to understand the content. So I remembered this book and read it, and I felt like I understood it because it was a smooth read. When I reread it, I didn't understand it at all.

That's why in the first half I underlined the complete works, and in the second half I underlined the masterpieces.

``Study of Goodness''

I'm embarrassed to say that I've always thought of it as ``Study of Zen.'' Of course, I had seen the title many times and knew it was ``Study of Goodness,'' but since I am not religious and even have hostility toward religion, I had no interest in reading it. The word ``good'' also reminded me of the ``good and evil'' that I had learned in morality class at school, and I sensed a hint of militarism in it.

Recently, I started reading a little bit of classical Greek philosophy, and I realized that "good", along with "beauty" and "justice", is a central concept in Western philosophy that has continued since classical Greece to the present day. I realized that. ``Goodness'' in this book is also a concept that basically follows the flow of Western philosophy. It is similar to Japanese (Buddhist) ``good''. However, it is a troublesome thing that is different from the "good" of Socrates, Plato, and Aristotle.

Unification

One of the keywords is "unification". For example,

However, will is the unity of subject and object. This is why the will is always present. (P.97)

So whatever consciousness there is, as long as it is in a state of strict unity, it is always pure experience, that is, it is simply a fact. On the contrary, when this unity is broken, that is, when we enter into a relationship with others, meaning arises and judgment arises. (P.97-98)

The word "unification" appears a lot.

I'm not sure what kind of philosophical term Nishida uses this. One possible meaning is "synthesis." This is usually the opposite of ``analysis,'' which in Greek is σύνθεσις, the opposite of ``putting things together'' or ``analysis.'' In Greek, it is "ἀνάλυσις", but in classical Greece it is not an antonym. For example, in geometry (Principles), there are basic constructions (theorems), and assuming that a certain problem can be proven using that theorem (assuming that there is an answer), we can think of combinations of the theorems. "Analysis". This is also the basis for thinking about problems during math class at school. When it is determined that a problem can be solved by combining them, "integration" is the process of organizing the combinations (logic flow) after the fact. Therefore, they are not opposed concepts like ``good and evil'' or ``beauty and ugliness.''

A similar method of logical thinking is "induction and deduction." It is often seen in mathematics, but it is not used in everyday language. As an image, ``induction'' is the process of observing various phenomena and finding laws there, and conversely, ``deduction'' is the process of explaining each phenomenon or predicting it from those laws. . This is different from Aristotle's usage, but the flow of thought is similar to ``analysis and synthesis.''

It is also expected that it will be similar to "cause and effect". I believe that the meaning of the word ``unification'' is an interpretation of one of these paired concepts in Western Europe. Therefore, this unity is related to things such as "whole and part", "attribute (idea) and substance (reality)", and "subjectivity and objectivity".

Now, in the above quote, Nishida is trying to overcome that conflict. He seems to think that the mental effect of ``unification'' is ``human nature,'' and that when unity is achieved, it is a state of ``pleasure'' or ``not thinking about anything.''

Usually, we act without thinking, even though we seem to be thinking. When you scratch your head, your hands move on their own without you having to think about it. When my head heals successfully, I sometimes think after the fact that my head was itchy, but even that is rare. If you feel pain in your arm at that time, your "unity" is broken and you start thinking, "What?" You will think about the cause of your arm pain, or become conscious of your itchy head and think about the cause of the pain and how to solve your itchy head.

Whether it's human relationships or the relationship between society and the self, if they are ``like air,'' you don't have to think about anything. When we feel "other" or feel "inconvenient or dissatisfied," "unity" is broken, "discomfort" occurs, and we feel the need for "will (judgment)." Is the first ``discomfort'' the attachment of a ``material mind'' and separation from the wholeness (omnipotence)? After that, we feel ``pleasure'' when that ``otherness,'' ``discomfort,'' ``inconvenience,'' and ``dissatisfaction'' are resolved.

The word ``minute'' in analysis is connected to ``understanding'' in Japanese. Analysis means ``distinguishing (separating)'' something from a chaotic state of no distinction, and ``understanding'' (knowing). This means that babies are able to distinguish between ``parents'' among things that they can see (experience/perceive), and between ``mountains'', ``rivers'', ``dogs'', etc. from nature. The first "self" is to distinguish oneself from those around us.

The word ``to'' in integration means ``to rule (slide, bring together, govern).''

Our society is too eager to analyze (classify) and care less about integration (synthesis). The cause of this is the idea that the whole is a collection of parts, and ``reductionism,'' which holds that if you can explain the parts (individuals or low-level parts), you can explain the whole. This is the law of cause and effect. Nishida may be appealing to the significance of this trend.

In the 1900s, when this book was written, the word "synthesis" was probably quite popular. However, it is a translation of "synthesis". After that, the word ``sougo'' (separate from its original meaning) spread into the Japanese language, such as ``general cold medicine'' and ``general trading company.''

Intuition

"Intuition" is a word that you don't usually hear. This is probably Nishi Zhou's translation of ``intuition.'' In today's terms, it would be close to "intuition." I think it's an atmosphere where you don't "understand" things logically (theoretically, rationally, causally) "with your head", but with "your heart" or "on your skin".

What forces us to believe in the existence of material mind itself is the requirement of the law of causality. However, the first question that must be investigated is whether it is possible to infer the existence of something outside of consciousness based on the law of causality.

Farewell, what is indisputable direct knowledge? There is only knowledge of the facts of our intuitive experience, that is, of the phenomena of consciousness. The present phenomenon of consciousness and being conscious of it are immediately the same, and there is no distinction between subjectivity and objectivity. (P.120)

When we talk about “intuition,” there is a nuance of an uncertain consciousness that is similar to a person’s own “beliefs” or “premonitions,” but Nishida’s “intuition” is much more It's clear knowledge. It is knowledge gained directly from experience (sensation). And Nishida says, ``That's the only option.'' After all, the only thing we can be conscious of (perceive) is our own consciousness. I don't know what other people think, and even if I pick up something and ``feel'' its presence, what I feel is only my own consciousness. It's not "what my hands feel." Just like when you poke something with a stick, it's not the stick that you're feeling. Even if you touch something with your hands, you often don't notice it.

Even if we "understand" something, it does not mean that it will be accepted by everyone as "objective truth." Even if someone else "knows" or "understands" it, it is not an "objective truth" and it does not mean that you will have the same experience. You cannot say that your experience is the same as someone else's. The typical example may be ``ideism,'' but it also has something in common with Leibniz's ``monad.''

On the basis of direct knowledge without making any assumptions, reality is only the phenomena of our consciousness, that is, the facts of our direct experience. Beyond this, reality is nothing more than a supposition that arises from the demands of thought. (P.123)

Consciousness does not reside within the body; rather, the body resides within one's own consciousness. (Same)

It's pure idealism.

Pure experience

This intuitive experience is "pure experience."

In pure experience, there is still no separation of intellect, emotion, and intention, just as it is the only activity, and there is still no conflict between subject and object. The conflict between subject and object arises from the demands of our thoughts, so it is not a fact of direct experience. (P.128)

The idea that this is a vibration in the air or that we are listening to it arises when we reflect and think apart from the true view of reality. Therefore, at this point we have already left reality. (Same)

Subjectivity and objectivity are differences in the way a fact is considered.The distinction between mental objects also arises from this way of thinking, and is not a distinction between the facts themselves. In fact, flowers are not pure physical flowers as scientists say, but beautiful and lovable flowers with color, shape, and fragrance. (Same)

I've been hearing a lot of ringing in my ears lately, but I'm sure it's because I'm constantly hearing various sounds. There should also be a constant heartbeat. Of course, the world is full of sounds outside the audible range. However, being aware of this is "after the fact".

Also, whether or not "flowers" exist when you are sleeping or fainting. Materialism is the idea that things "exist." The same can be said about "ability". For example, a carpenter who has construction skills (ability) is still a carpenter when he is sleeping.

Aristotle distinguishes the carpenter's ability (possible) when he is asleep as ``dynamis δύναμις,'' and the time when he is exercising that ability as ``energeia ἐνέργεια.'' Manga artist Yusaku Fukahori, played by Hidetaka Yoshioka in the TV drama "The House Without a Kotatsu," has not drawn manga for 11 years. Is he a manga artist? If it were Aristotle, he would not dismiss you coldly and say, ``That's not so.'' He is a manga artist known as "Dynamis". What about Nishida?

If meaning is also a great unified action, does pure experience transcend its own scope in such cases? For example, when memory relates to the past and will relates to the future, is it possible to think that pure experience transcends the present? (P.98)

After asking,

For example, when one objective representation works continuously in thought or will, we must see it as one thing. , I think that even if that unifying effect is broken in time, we must consider it as one thing. (P.98-99)

The answer is. The person I was yesterday and the person I am today are different, but they are both ``me.'' For Nishida, existence transcends time and space. And it is Nishida, not Yusaku Fukahori, who experiences it and gives meaning to it.

The objective world that we see in the external world is not outside the phenomenon of our consciousness, and is also unified by a kind of unifying action. However, when this phenomenon is universal, that is, when it maintains a unity that goes beyond the small consciousness of individuals, we see it as an objective world that is independent of us. (P.132-133)

It becomes an objective fact only if each person recognizes it in the same way. The world of objective independence arises from this universal property. (P.133)

There is only subjective consciousness, but if everyone accepts it, it becomes objective, so if Nishida accepts it, then Yusaku Fukahori is a manga artist. And if everyone agrees, it becomes "objective". I don't know what other people think. Just as we cannot prove that ``I really saw it,'' we cannot prove that something objectively exists. However, if everyone says, ``Yusaku Fukahori is a real manga artist,'' then he is probably a real manga artist.

In short, our subjective unity and the objective unity of nature are essentially the same. If we look at this objectively, it becomes the unifying force of nature, and when we look at it subjectively, it becomes the unification of our own intellect, emotion, and will. (P.146)

In Western Europe, this subjectivity is the cause of ``unai''. In other words, since only the person himself/herself knows, the person himself/herself tells the truth (secret) and lets the person tell it. The person is "actively coerced."

Contradiction

There are various systems in reality, that is, there are various unities, and when these systematic unities conflict and contradict each other, This unity clearly appears in consciousness. Where there is conflict and contradiction, there is spirit, and where there is spirit, there is contradiction and conflict. For example, when we look at our volitional activities, when there is no conflict of motives, they are unconscious, that is, they are close to so-called objective nature. However, as the conflict of motives becomes more pronounced, one becomes more clearly conscious of one's will and becomes aware of one's own mind. Therefore, the contradictions and collisions of this system arise because of the nature of reality itself. (P.148)

Our mind, which is the unifying effect of reality, becomes conscious of itself not when that unification is activated, but during this collision. (Same)

As I wrote earlier, we only experience subjectivity for a moment in our daily lives, in special cases. You don't usually feel it or when you're a baby, but when you feel something unnatural or strange, that gives birth to a spirit. When you hurt your hand, when you feel dizzy or itchy, or when you feel sick or aged. It is the ``spirit'' that tries to ``unify'' the discomfort (contradiction) that you feel at that time. This is what Nishida later expressed as ``absolute contradictory self-identity.''

Because our minds emerge from conflict, there is always anguish in our minds. (P.149)

This reminds me of ``shikuhakku'' as one of the fundamental ideas of Buddhism, but that is probably not the only thing. I think this is a ``contradiction'' between Western thought and Japanese culture in Japan, where Western philosophy was flowing into Japan at the time. I think the reason Nishida's philosophy is so difficult is because these two contradictions are expressed as a harmonious whole.

In today's theory of evolution, the evolution of inorganic matter, plants, and humans can be said to mean that reality gradually reveals its hidden essence as reality. Only in the development of the mind does the fundamental nature of the establishment of reality emerge. As Leibniz said, evolution is internal involution. (P.150)

There was no way of thinking in Japan that would make "value judgments" regarding "inorganic things, plants, and humans" as "evolution." It is very Hegelian to think of this as "development (evolution) (of the mind)."

Our mind is thought to be a special entity with respect to nature as a unifying effect of reality, but in reality it may have a unifying effect apart from that which is unified. There is no subjective spirit apart from objective nature. When we know things, we simply identify ourselves with them. When you see a flower, you are becoming the flower. Studying flowers to reveal their true nature means putting aside your own subjective doubts and coming to terms with the true nature of the flower itself. (P.150)

This is an attempt to apply Japanese thought to "Western knowledge (knowledge/academics)." This is similar to Natsume Soseki's ``Sokuten Goshi''. It is also a Japanese response to the ``individualism'' imported from the West.

It is only when you have exerted all your strength that you are almost unconscious of yourself, and when you are no longer conscious of yourself, do you see the true activity of your personality. (P.191)

By completely erasing one's subjective fantasies and becoming completely in line with things, one can actually satisfy one's true needs and see one's true self. From one perspective, each person's objective world can be said to be a reflection of their own personality. Each person's true self is nothing other than the system of independent and complete reality that appears before each person. (P.192)

It's the spirit of Zen, isn't it? ``Brahma Ichinyo'' is seen from the ``I'' perspective, but perhaps it is more similar to ``contemplation (selflessness)/ecstasy.'' It's like a "runner's high." This also leads to the recently unpopular ``gut theory (psychology)''. It is said that formality is valued in Japan. In performing arts (for example, the tea ceremony), ``shape'' is important. Rather than explaining the ``why'' (reasons), the form is drilled into us first. Musical instruments are typical. First of all, you need to "be able to play." Individuality lies beyond that. If you can't play, there's no way to express your individuality through your performance (although not being able to play doesn't necessarily mean you're unique).

Postwar democratic education tends to emphasize "individuality (independence)" and neglect formality, but recently I have been feeling the importance of basics (formality). Even if you're not good at drawing, you can still draw. You can make tea without knowing the tea ceremony. On the contrary, even if you can't make tea these days, you can drink tea from a plastic bottle. However, as a result, the number of people who are unable to brew tea will increase. I am not lamenting the decline of Japanese culture. What is lost is the ability to brew tea. Frozen foods reduce your ability to cook. As a result, "individuals" gradually lose their abilities (power to live). And, as a result, "dependency" will probably increase. Don't Westerners realize that the ``independent individual'' that modern Western Europe is aiming for is getting further and further away?

Not only does so-called universal reason go to the root of the general human mind, but all people born into a society, no matter how creative they are, are all influenced by that particular social spirit. Nothing is subject to control; each individual's spirit is just a cell of the social spirit.

As I said before, the connection of consciousness between individuals and the connection of yesterday's consciousness and today's consciousness in one individual are the same. The former seems to be connected indirectly from the outside, and the latter directly from the inside, but if we see it as being connected from the outside, then the latter is also connected by a kind of sign of inner feeling. This is the same as the way in which consciousness between individuals is connected through signs such as language. (P.138)

It is also possible to read it as the "Sapir-Whorf hypothesis."

When you do something, you cannot escape the fact that you are acting within the culture to which you belong. ``Form'' means that the action is performed within the past self or past people. For Nishida, there is a present that includes both the past and the future, so learning shapes is a dialogue with people from the past (present and future) and oneself from the past (present and future). If there is such a thing as individuality, then by acquiring a form, one's self (individuality) is naturally expressed within it. At that time, "individuality" was something completely different from "Western ego."

Convenience

As an anarchic person, I like "avant-garde music" and "punk rock." I want to play music even if I can't play the guitar or piano, and I want to draw even if I can't draw. I just think it's new and cool. However, it seems that famous musicians and painters, no matter how new they seem to be doing, are actually trained in music, and even if they are involved in avant-garde art, they are often extremely good at drawing. And most of the time, I feel like I hit a wall, worried about my problems, and then create a new style. They destroy the ``form,'' but this is possible because they have acquired the form.

In my case, I don't like practicing drawing or practicing playing the guitar or piano, so I just dabble in abstract painting. I just want to have fun. ``I don't want to do anything painful or painful,'' ``I don't want to do anything troublesome,'' and I want to spend my time without moving my limbs as much as possible, seeking convenience.

In the future, our self-consciousness will be completely converted into information and transferred from our bodies to machines, so that we will no longer be able to die in our self-consciousness (we will create a "personality" that will live forever in the information space). ) possibilities can be opened. It is predicted that an era will come when this will be technically easier than medically prolonging the life of a mortal body. If that happens, the desire for a pain-free society will be completely satisfied. (Hiroki Furuya, “Basic Concepts of Western Philosophy and the World of Japanese Language”, p. 173)

If it hurts, you can take painkillers. It is true that pain is pain. It is important to control the pain with painkillers. However, at that time, what we forget along with the pain is "why it hurt" and "why there is pain." To put it in an extreme way, there is pain because we are alive. Of course, it's also "fun."

As Nishida says, ``There is always agony in the spirit'' (p. 149). But that suffering and pain is "social." What is considered pain (or pleasure) differs depending on culture and era. To put it in extreme terms, do plants and minerals have pain or pleasure? "Edible insects" may attract attention. Do they feel pain? In line with the global trend of "animal welfare," the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries will issue the "[Technical Guidelines for Feeding Management, etc. for Each Livestock Species]" on July 26, 2023 (https://www.maff.go.jp /j/chikusan/sinko/animal_welfare.html)" (This is clearly lower than the world standard. And since it is not a law, there are no penalties or punishments.) The current targets are cows, pigs, and chickens, but insects may also be added in the future. These are human emotions found in animals.

I also want to think that other people have the same feelings as me. But even if there is an accounting for other people, multiculturalism, flora and fauna, it is different from my feelings.

A boy raised by wolves has no choice but to live the wolf way. Even standing and walking depends on the culture.

The power to live

On January 1st of this year, a large earthquake occurred in the Noto Peninsula. There was a big earthquake on New Year's Day. Recently, it seems like such disasters are becoming more common. When it comes to natural disasters, there is only so much you can do even if you try to determine cause and effect. However, this time the TV emphasized "Please run away." Every station said, ``Make protecting your own life your top priority.'' This can be said to be the result of increased research on disaster prevention since the Great Tohoku Earthquake, but I also feel that there are other factors as well. That being said, how will the people in the disaster-stricken areas and the concerned citizens behave? Spreading false rumors on SNS is out of the question, so do you think you should take charge of recovery? Young people who have only shopped at convenience stores and don't have knives at home may not be able to cook, let alone start a fire. What to do then, the top priority will be on support from the government.

What happens there is the kind of situation Naomi Klein described in The Shock Doctrine. Kaga, along with Kyoto and Osaka, had a delicate relationship with the Tokugawa shogunate. So I feel like the culture here is a little different from Tokyo. There will be pressure to equalize it. The "power" that the people of South America and Asia described in "The Shock Doctrine" used to rebuild their lives on their own was the "power to live (technology)." This was demonstrated to a great extent during the Great Hanshin-Awaji Earthquake. It was widely reported. It was demonstrated during the Great Tohoku Earthquake, but it was not widely reported (of course, the ``shock doctrine'' was also adopted there). What will happen this time? Although the Kishida administration's approval ratings are low, the government and business community will probably try to take full advantage of this. I would like to place my hope in the fact that the Kaga Hyakumangoku Ishikawa Prefecture people's character still has the ``power to live'' that can counter this.

Freedom

I hated the words "morality", "right and wrong", and "ethics". So, how did I decide (choose) my actions? Most of the time it's for selfish reasons, such as ``it's fun for me'' or ``it's easy for me,'' but it's also about doing things I don't want to do or putting up with what I want to do for the sake of a sense of justice or doing something good. There are also quite a few. However, what I have avoided is forcing that ``justice'' and ``goodness'' onto others. “Goodness” that is forced from others is “hypocritical.” It limits one's own and others' "freedom." Regarding freedom, Nishida said,

Freedom has two meanings. One is freedom, which is synonymous with the fact that there is no cause at all, i.e., it is a coincidence, and one is freedom in the sense of working on one's own without being subject to outside constraints. In other words, it is the meaning of necessary freedom. (P.164-165)

Then, how is the desire based on freedom to ``want to do this'' born?

All our desires or needs are given facts that cannot be explained. We say we eat to live, but this "to live" is an explanation added later. Our appetite for food did not arise for such reasons. When a child sucks milk for the first time, it is not for this reason; it is just for the sake of drinking. (P.168)

This means that

If you change the words, you are maintaining your self-identity. Therefore, both I and the species change while maintaining our self-identity. Let us define something that has a sense of subjectivity as something that has self-identity but changes as it should, or something that changes due to self-movement. However, the fact that things change as they are supposed to change can be said about everything that exists in this spatial and temporal world. (Kinji Imanishi “Evolutionary Theory of Subjectivity' Chuko Shinsho, P.209)

It's exactly like that. It is a Japanese way of thinking that transcends cause-and-effect relationships and subject-object structures.

Goodness and Beauty

If you think about it this way, the completion of the development of the will immediately becomes the completion of the development of the self, so goodness is the completion of the development of the self. -realization. (P.185)

Here, the concept of good comes close to the concept of beauty. Beauty is felt when something is realized like an ideal. Realizing something like an ideal means that something exhibits its natural nature. Just as a flower is at its most beautiful when it reveals its true nature, it is at its peak of beauty when humans reveal their true nature. Beauty is good. (P.186)

On the other hand, the concept of good coincides with the concept of reality. (Same)

If you look at it, the good that is the development and perfection of oneself now means following the law of one's own existence. (Same)

It is clear that our goodness does not mean satisfying only one kind or one momentary requirement, but that a particular requirement becomes good only in relation to the whole. be. (P.187)

Our conscience is a conscious action of harmony and unity. (Same)

This is where "unification" comes into play again.

Religion

As is the fundamental idea of Buddhism, the self and the universe have the same basis, and are immediately the same thing. For this reason, within our own minds, we are able to sense the infinite significance of reality: knowledge as infinite truth, emotion as infinite beauty, and will as infinite goodness. (P.198)

Humans, including their consciousness, are part of nature. Therefore, what humans think does not exceed nature. No matter how fancy it is. There is no human being above nature, and there is no such thing as human beings being superior to animals and plants. Nishida's ideas are more Japanese than Zen (Buddhist). There is no way that nature's ideas can surpass nature, and we have no choice but to think in the same way within nature and, equally, within culture. Those who try to transcend it are forgetting that they are part of nature. It is the (modern) Western conceit to be able to dominate and control nature and others (or history). The reality is that there is a sense of freedom, a sense of bondage, sadness, etc., but many of these depend on society (culture), and trying to ``go beyond'' these is a kind of ``arrogance'' and ``illusion.'' .

We do not seek religion for our own peace of mind; peace of mind is only a result of religion. Religious demands are the demands of the great, incorruptible life that we desire and fulfill, and are the demands of a solemn will. Religion is a human end in itself, and should never be used as another means. (P.202)

It's Kant.

The world was not created for the individual, and personal desires are not the greatest desires in life. An individual's life must always collide with the world on the outside and fall into contradictions within itself. (P.203)

I understand that you have to say that religiously, but is it "always"? That may be true from a ``historical'' perspective, but I think there are a lot of cultural and social implications. Because pain and sadness are cultural. I think Nishida himself knew that. When Buddhism came to Japan, people may not have been suffering, grieving, and seeking religion (Buddhism) in the same way as they do now. Therefore, the rulers tried to spread Buddhism. He depicted a lot of hell and pestilence. Isn't this no different from today's morning information programs that broadcast daily about ``accidents involving the elderly'', ``deaths of infants'', and ``the misery of war''? "The world is full of pain even if you are not. Human beings are unhappy, and so are you." Inciting crisis may be a means of governing for politicians throughout the ages.

Certainly, there are situations like this great earthquake where many people suffer. There would have been famine. But are most people's lives filled with suffering? Was Siddhartha Gautam "unhappy" until he became a monk? Most of the ``religions'' we know are based on ``literature (holy scriptures).'' What is written there is not the Buddha or Christ who is "living right now before our eyes." Are there religions (literatures) because people are unhappy, or are people unhappy because there are religions (literatures)? This may be a problem that goes beyond ``causal relationships (laws of causality)'' as Nishida puts it.

For example, think about ``Is it convenient to have a convenience store because it is inconvenient?'' ``Is it inconvenient because there is a convenience store?'' Were people unable to survive in the era without convenience stores? Were you unhappy? Was it full of suffering? ``Do we need education because we have schools?'' ``Do we need schools because we need education?'' or ``Do we have hospitals because there are diseases?'' ``Do we have diseases because there are hospitals?'' These questions seem obvious. When you think about it, there seem to be a lot of things going on.