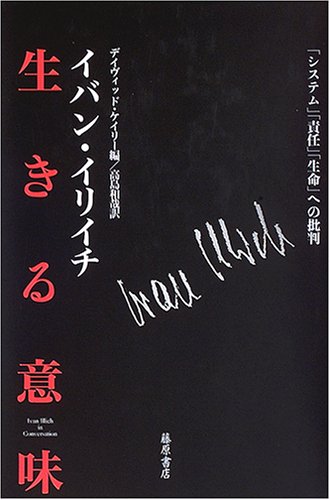

IVAN ILLICH IN CONVERSATION by David Cayley, House of Anansi Press, 1992

まえがき

序論 デイヴィッド・ケイリー

はじめに

一 儀礼としての学校教育

「その主要な目的は、かれらにスペイン語を教えることであり、新たな言語の学習に伴うものへのある種の畏敬の念をもってそれを教えることであった。イリイチはのちに「沈黙の雄弁」と題するエッセーの中で次のように書いている。「適切におこなわれる言語学習は、大人が、貧しさ、弱さ、そして他者の善意への依存という経験を深く味わうことのできる数少ない機会の一つである」。」(P.27)

「学校教育は、(・・・ママ)半分の子どもたちの生まれつきの貧困をいっそう悪化させ、さらに、かれらの内面に、教育を修了していないことに対する新たな罪悪感を植えつけることに役立っている。」(P.28)

(スコーレ=閑暇)「それゆえ、自由な社会は義務的で強制的な儀礼〔学校教育〕の上に築かれうるという主張は逆説的である。」(P.28)

「「こんにちの学校システムは、歴史的にその勢力が強大であった頃の境界が果たしていたのと同じ、三重の機能を果たしている。それは、社会の神話の保管庫であるとともに、その神話が抱える諸矛盾の制度化であり、なおかつ、神話と現実の間の不一致を再生産しつつそれを覆い隠す儀礼がおこなわれる場所なのである」。換言すれば、学校は限りない向上への信念を育みつつ、その目標が達成不可能なことを示したうえで、わたしたちが目標を達成しえなかったのはわたしたち自身のせいであると説明するのである。(LF)教育の非公立化を要求することで、イリイチは学校教育そのものがおこなわれることに反対したのではなく、この儀礼への参加を他の形態の社会参加のための前提条件とすることに反対したのである。」(P.29)

「神話によれば、プロメテウスは、神々の特権物を強奪することによって、応報の女神ネメシスを呼び寄せた。イリイチは以下のように記している。「古代の人びとは、運命・自然・環境に挑むことはできるが、そのためには危険に身をさらさなければならないことを知っていた(・・・)現代の人びとはそれ以上のことをおこなっている。かれは自分の抱くイメージに即して世界をつくり、まったく人為的な環境を築き上げようとする。だが、その後かれは、そうすることが可能なのは、つねに自分自身をその世界に適合するようにつくりかえるという条件においてのみであるということに気づくのである」。それゆえかれは、わたしたちにエピメテウスをみならうよう提案した。エピメテウスは、愚かなパンドラを、彼女に唯一残された希望という贈物とともに受け入れたのである。「希望とは、それを厳密な意味でとるならば、自然の善意に信頼を寄せることである。それに対し、期待とは わたしはここでそういう意味で用いたいのだが 人間によって計画され管理された諸結果に頼ることである。希望の中心にあるのは、ある人格への望みであり、われわれはその人物からの贈物を待つのである。期待は、わたしたちが自分の権利として要求しうるものを生みだすことになる予測可能なプロセスから満足を得ようとする。いまやプロメテウス的エートスが希望を侵食するにいたった。」。」(P.30)

二 「開発」批判

三 コンヴィヴィアリティのための道具

「地球という惑星に対する責任といった無理な考え方が人びとに押しつけられる一方、自然を害する同じ道具が〔人々の〕社会的な関係をも損なっているということはまれにしか指摘されない。」(P.40)

四 医療の限界

「自転車は精巧な素材と工学技術の組み合わせから成り立つ一方、けがを生じさせない程度のスピードで走り、しかも公共空間を安全で、静かで、清潔な状態に保つ。自転車を使用する人間は、他人が同じことをするのを妨げないが、車を使用する人間が多ければ多いほど、車は有用なものではなくなるのだ。」(P.41)

「かれの論ずるところによれば、法律家や医者といったかつてのリベラルな職業は、それが提供するサービスを強制的なものとすることなく特権を獲得してきたのに対し、「支配する職業」は、それらが顧客に負わせたニーズに奉仕することを認可されている合法的な独占事業であり、暴力団の冥加金とりたてと同じ仕組みを有する。」(P.41)

「「支配する職業」の時代には、ニーズは「専門家の型枠によってかたどられたもの」となる。そして、そうしたニーズにかんする無知は「許しがたい反社会的行為」となるのである。」(P.42)

「すなわち、人びとが専門家支配の諸カテゴリーを内面化し、結果として自分自身にケアを施すにいたる趨勢である。」(P.42)

「こんにちの主要な脅威は「健康の病因論的追求そのものである」とかれは書いている。『脱病院化社会』の中でイリイチは幾度か、専門的なケアにかわるべきものと指示すべく、セルフケアということばを用いていた。たがその十年後、現実には、セルフケアということばが、人びとがもっている「みずからの現実を苦しむ」能力や「自己のかけがえのなさを保つ」能力を意味するのではなく、全面的に自己管理をおこなう患者としての状態を意味するにいたっていることに気づき、かれはうんざりしたのである。」(P.43)

「それは、医療的に支配された、機械としての身体から、「ポスト専門主義的な生活様式、あるいはハイ・テクノロジーに支配された生活様式に適合した身体の表象」、つまりシステムとしての身体への変化である。」(P.43)

五 稀少性の仮定

「しかし、かれが気づくにいたったのは、かれ自身の提示した改革案が、この神話を拭い去るのではなく、むしろ強化するのにいかに容易に利用されえたかということであり、また、「自宅での学習」や「セルフケア」ということばが、学校や病院よりもはるかに根深い、教育の神話・健康の神話の制度化を意味する概念として完全なものになり、それによって、イリイチが期待したように個人がその人格的意義を自律的に表現しうるようになるどころか、それとは正反対に個人とシステムの間の境界が消失してしまうということであった。このことを認識したかれは、脱学校〔の企て〕さえも教育へと転化してしまう「固定観念 certainties 」の源泉を探求しはじめた。」(P.45)

「しかしながら、専門的(FF)な諸関係の内部に囲い込まれることによって、教育はつねに供給不足の状態に保たれているのである。人間はおそらく 実際のところ、きわめて明白に 生まれつき社会的な存在であろう。しかしながら、「社会化」のために〔人間には〕学校が必要不可欠であるという主張のもっともらしさを疑ってみる人はほとんどいない。稀少性は、原型的な固定観念、つまり、われわれがその存在を熱烈に信じ込むことによってたえず再生産している一つの条件である。それは近代経済学の基礎をなす仮定でもある。近代経済学は伝統的に、稀少な資源の競合的な用途への配分を研究する学問という自己規定をおこなってきたのである。また、それ〔稀少性の仮定〕は、世界がまずもって諸々の資源から構成されているものとみなされるための必要条件でもあるのだ。」(P.46)__商品の斑紋(母斑ではない)。

「かつては恩恵を施してくれる存在として、またかれらに対して責任を引き受けねばならない存在として経験されていた年配の人びとは、経済にとってマイナスの価値へと転じてしまったのである。」(P.51、"In the mirror of Past",PP.42-43)

「イリイチは言う。「今までのところ、経済成長とは、人びとが何かをするかわりに、それを買うことができるようになることをつねに意味してきた(・・・)経済成長はまた次のことを意味してきた。すなわち、しばらくすると、人びとは商品を買わねばならなくなるということ。なぜなら、人びとが商品なしにやっていける諸条件が、かれらをとりまく自然的、社会的、文化的環境から消え失せてしまうからである」。」(P.51)__『シャドウ・ワーク』「今日まで、経済の発展とはつねに、人々がなにかを行うことではなく、そのかわりに、ものを買えるということを意味(FF)した。市場をこえている使用価値(ユース・ヴァリュー)が、商品にとってかわられる。経済の発展=開発はまた、やがて、商品を買うほかなくなることをも意味した。なぜなら、商品なしで暮らすことのできる条件が、自然的・社会的・文化的な環境から消滅したからである。」(P.8-9、フランス語版への序 P.16-17)

「『コンヴィヴィアリティのための道具』の中で、かれは「日常的な言語を批判的に使用すること」の重要性について語っているが、注意深い筆者の手にかかれば、普通のことばも新鮮な意味を生みだしうるということを、かれ自身の著作が物語っている。」(P.52)

「それぞれの言語は、かれが一連の独特な経験を記憶している様式であり、それらの諸経験は各々の言語の型に適合しているのである。」(P.53)__

(アントニオ・ネブリハ)「すなわち、かれは、スペインの民衆の間で耳にする多様な話しことばの形態から一つの言語をつくりだしたいと申し出たのである。それ以前には、文法とは、もはや使われなくなった言語に関して問題にされるものであり、現に使われている言語にとっては無縁なものであると考えられていた。」(P.53)

六 ジェンダーとセックス

「過去のいかなる時点を調べても、仕事それ自体といったものは見出せず、ただ男性の仕事、もしくは女性の仕事というものが見出されるばかりだったのである。かれが気づいたのは、いかなる非近代的な社会においても、そこで使用されている道具一式について、「男性が用いることを許された道具を、女性が使用しうる道具から区別する」境界線が引かれているということであった。」(P.54)

「貨幣は「あらゆるものをいっしょくたにし、あらゆるものと交換される」とマルクスは述べているが、それは、理念上すべてのものが互換可能であるような均質な世界を含意している。」(P.55)

「イリイチは言う。「バナキュラーな話しことば、ジェンダー、および生活は、共同体の生活が形態学的に閉じられていることを示す特徴なのであり、次のような暗黙の、またしばしば儀礼においても表現される仮定にもとづいている。すなわち、共同体というものは、身体と同様に、それ固有の規模を超えて大きくなることはできないという仮定である。教えられる母語、セックス、および諸々の商品の消費に立脚したライフスタイルというものは、すべて開かれた世界の想定に基礎を置いている。そうした世界では、ニーズと〔それを満たす〕手段の間のあらゆる相関関係の根底に稀少性〔の仮定〕が存ずるのである」。」(P.55)__『ジェンダー』P.172

「ジェンダーは、男性と女性が両者の間のあらゆる差異を超えた人間としてのアイデンティティを共有しているという現代的な考え方を否認する。それは、共約不可能な他者性の経験を、生きることによって本質的な要素とみなす世界観に属するのである。」(P.56)

「この「ジェンダーの残滓」ということばによってかれが意味しているのは、たんに古くから存在するものであるのみならず、近代の経済的中性人としてのわれわれの生き方を一新させるようななにかでもあるのだ。」(P.57)

七 文字によってものを考える精神

「この可視的なテキストは、たんに知識の生産に用いられる新たな道具以上のものであるとイリイチは言う。それは、人びとが生きる社会的・心理的空間の新たなメタファーであり、それらを規定する新たな方法でもあったのだ。イリイチはこの新しい空間のことを、「文字によってものを考える精神 literate mind 」ないしは「普通人における文字能力 lay literacy 」と呼び、それが、ほとんどの人びとが文字を読めるようになるはるか以前に世界を変貌させたと論じた。(LF)(FF)声の文化は、いかなる「自己」も知らない 「自分自身についての思索はその翼で飛び去ってしまう。それは話しことばと不可分で、けっしてとどまることなく、たえず過ぎ去ってしまう」。」(P.64-65)

「とはいえ、イリイチの見解によれば、読み書きできない人びとでさえ、新しく生じた自己に関するテクスト的なイメージをすぐに身につけた。」(P.65)

「イリイチのいう可視的なテクストの出現とともに、書物は宇宙的な尺度から個人的な尺度へと縮小した。ブッキッシュなテクストは「抽象的な思惟の具体的な姿」となった。」(P.69)

八 五感の喪失

「わたしが思うに、かれが自己の周囲に出現しつつあると考えているのは、人びとの使用することばから意味〔感覚〕が洗い流されてしまっているために、まったく文字どおりに無意味〔無感覚〕な世界なのである。」(P.71)

「すなわち、具体化された実在を把握しえない用語を、また、触知しえない諸物と、ますます抽象化する科学のみがかろうじて明らかにしうる茫漠たる諸過程とからなる領域に人びとを住まわせる用語を。」(P.71)

「情報ということばは、それを信号とノイズに還元する科学によってのみ厳密に定義されうる。それは日常会話の中で用いられる場合、現実に情報とは何かを知る専門家への恭順の念によって話し手の語りをふくらませる一方、自分の思ったことを述べる話し手の能力を窒息させもする詰め綿のように不活性なことばなのである。イリイチによれば、人びとがかつてそれらを使って自分たちの喜びや苦しみを表現することのできたありふれた語彙は、いまや、ニーチェがすでに百年以上も前に「一般概念の狂暴さ」ということばで把握していたものによって侵食されつつある。その結果、それらの語彙が知覚可能な現実を表示する力は弱められ、損なわれてしまっているのである。「日々、管理された生活を経験することによって、われわれは皆、擬制的な物質からなる世界を自明なものと考えるようになる」とイリイチは言う。われわれは「管理によって生みだされる幻影」に取り囲まれて生きている。そうした幻影は、到達可能な範囲は現に手の届く範囲を超えているということをわれわれに信じ込ませる。また、許容しがたい現実には倫理的な外観を施す。そして、「もっともらしい啓蒙的知識や社会的関心や社会的合理性を暗示する一方で、われわれがみずから味わったり、においを嗅いだり、体験したりすることのできるものを指し示しはしないのである」。」(P.72)

(イリイチ、ジグマー・グルーネヴェルト、リー・ホイナッキ等)「アラスデア・マッキンタイアが『美徳なき時代』において論じた主題に共鳴しつつ、著者たちは次のように主張する。すなわち、美徳とは、それを実施に移す場が慣習によってかたちづくられ、制限されてきたところにおいてしか存在しえない具体的な実践であると。」(P.74)

「ある意味で、イリイチの仕事全体は、フーゴーのプロジェクトを復活し、テクノロジーを哲学的・神学的母体の中に再度埋め込もうとする努力とみなされうる。イリイチのいう意味での道具とは、わたしたちの感覚を増幅し、拡張するものであり、したがってそれは、西洋哲学がその上空を飛翔してきた、大地と身体という自然の領域に属するものである。〔道具が〕意味をもつための条件としての〔その道具の〕使用の限界について、またこうした限界の経験のしるしとしての苦しみについて、つねに繰り返し強調することによって、かれは、そうした限界というものが身体的な存在のうちに本来備わっているということを示そうと努めてきた。農業が大地を改良しうるように、道具は身体の病を癒すことができる。しかし、それは一定の限界内のことである。この限界を超えて進むならば、道具の〔本来の目的からの〕逸脱や外(FF)見のみの仰々しさが、そして最終的にはそれらに対するしっぺ返しが待ち構えているのである。」(P.45-76)

九 「責任」と「生命」への批判

「続けてかれは、「システムの存在論をありがたがる世界において、倫理的な責任とは、合法性を獲得するための形式的な手続きと化してしまう」と述べた。」(P.76)

「人間と動物を病気にする毒物、放射能、商品およびサービスのいまだかつてない氾濫から、自分たちを救い出すことができる複合的な管理というものをわたしは想像することができません。このような世界から脱出する道は存在しないのです。わたしは、〔神の〕創造物からかつてないくらい遠ざかった、人工的につくられた現実のうちに生きています。」(P.77、1990年講演「自分自身の責任としての健康? まっぴらごめん。」)

「こんにちわたしたちは結局のところ、無力さというものがいかなるものであるのかを悟るにいたりました。「責任」とはいまや幻想にすぎません。」(同)

「責任にかわることばとして、イリイチは放棄 renunciation を提示した。「共同体の中でなし遂げられる、勇敢かつ規律をもった、自己批判的な放棄をあらわすのにふさわしい言葉をわれわれはもはやもちません しかし、それこそがわたしが語ろうとしているものなのです。わたしはそれを禁欲 askesis と呼ぶことにします」。かれはそのことばが苦行を意味しているのではなく、むしろ「認識論的な禁欲」を、すなわち「擬制的な諸物」に感覚的実在の外観を与える有害な諸概念を一掃することを意味(FF)しているということを明確に述べた。」(P.77-78)

「「健康に対する責任」とは、かれの言う「雨乞いのダンス」である。つまり、それは悪を防ぐ方法であると同時に、その悪を、踊り手の力によって対処しうるものであるかのように示すことで飼い慣らすことでもあるのだ。イリイチにとって、悪とは制御不可能なものである。それゆえ、核兵器や、遺伝子操作や、産業の排出する有毒物質による地球と大気の化学変化といったものは、問題ではなく、悪なのである。」(P.78)

「患者の生命にたいして責任を負っていると主張する医者や、患者の生命の質を評価する生命倫理学者も、同じ意味(FF)で〔生命ということばを〕語っている。このようなまったく新しい語られ方において、生命は人格というよりどころを失い、究極的な資源と化しているとイリイチは言う。」(P.78-79)

おわりに

「しかしながらわたしは、他者とわたしの間を架橋するものを探し求めることは断念しています。なぜなら、われわれの間を隔てる深淵の存在に気づいているからです。そうした裂け目に向かって身をかがめることによって、わたしはみずからの孤独の深さに気づくとともに、他者とわたし自身の間の実質的な類似性を考慮する見地からその孤独に耐えうるようになります。」(P.85)

(P.86)__善があるところに悪がある。悪がなくなれば善もなくなる。善が悪を生みだしているのかもしれない。天使のいるところに悪魔がいる。天国があるところに地獄がある。前者がないところに後者はない。片方だけのどころも。それが文化。

生きる意味 「システム」「責任」「生命」への批判

小見出しは、原文にない。

1 教育という神話

すべてを学校の外で学んだ

学校な何をおこなっているのか

「企画 planning という、わたしがそれまで使用したことのなかったことばに困惑しました。わたしはそれを辞書で調べてみましたが、見つかりませんでした。そのことばは第二次世界大戦ののちにはじめて辞書に登場したのです。人的資源 human resources もまた厄介なことばでした。」(P92)__「人材」「人材バンク」など、人をものと同じ扱い、在庫扱いするのは最近のこと。

「学校教育が、すくなくともプエルトリコにおいては、半分の子どもたちの生まれつきの貧困をいっそう悪化させ、さらに、かれらの内面に、教育を修了していないことに対する新たな罪悪感を植えつけることに役立っているという事実を直視する人間はいませんでした。それゆえわたしは、学校とは不可避的に脱落者を生みだすシステムであり、しかも、成功者よりも多くの脱落者を生みだすシステムであるという結論にいたりました。」(P.94)__日本も同じ。学歴差と収入差。日本では「高校」まででなく、今では大学まで含まれる。

「脱学校」の意味

「あなたがたは公的なお金をつぎ込まないことによって、非国教化〔非公立化〕をおこなう。そうした意味で学校を非公立化することをわたしは要求してのです。宗教についておこなったことをいま少し前進させて、学校に資金を投じるかわりに学校に税金を払わせ、それによって学校教育が奢侈の対象となり、〔人びとから〕そのようなものとみなされるようにすべきであると提案したのです。それによって、学校教育〔学歴〕の不足を理由とする差別は、人種や性別(FF)を理由とする差別が違法とされたのと同じように、すくなくとも法律上は存続しえなくなるでしょう。」(P.96-97)

教育の典礼論

「なぜならわたしには、この制度のために、ほとんどの人びとが精神を麻痺させられ、自力で学ぶことはできないと教えられ、その結果〔実際に〕力をうばわれ、障害を負わされてしまっていることがわかったからです。」(P.99)

学校が生みだす神話

(グリュックマン)「儀礼とは、それに参加する人びとが、雨乞いのダンスを踊る目的と、その雨乞いのダン(FF)スがもたらす現実的な社会的帰結との間の不一致について盲目にさせられてしまうような行為の形態であると。雨乞いのダンスが効き目を見せない場合、人はそれが自分の間違った踊り方のせいであると考えるのです。わたしはますます、学校教育とは、進歩と開発に専心する社会の儀礼であると考えるようになりました。」(P.99-100)

「たとえばそれは、知識に信頼を置き、知識のパッケージ化が可能であると信じる社会を築きます。また、知識とは古びていくものだと考え、次から次へと知識を増していくことが必要であると信じる社会を築きます。知識を価値として 善ではなく、価値〔商品価値〕として 重んじ、それゆえ、商業的な言い回しでそれを表現するような社会を築きます。」(P.100)__商品としての知識、教育。

学校は追加的な差別をもたらす

(十七世紀後期のドイツ)「かれらは教育を受けるために学校に行ったのではありません。ペンの持ち方を学ぶために学校に行ったのです。わたしは中世についても同様なことを語ることができます。教育を受けるために学校に行くという考えは、非常にゆっくりと現れてきました。」(P.101)

「この世界を生きる力は、それについて指導され、教えられることによって生じるという考えは、十七世紀以降ゆっくりと広まりつつある考えです。」(P.101)__学校で習ったことは社会に出てから役に立たない。職業訓練としての学校は中世末期。それまで学校で教えてきたのは生きる技術ではない。

(テレビの消費者たち)「*テレビがもたらすパッケージ化された知識・情報を受動的に消費する人々のこと。」(P.102、訳注)__パッケージとしての学問。入門書。

(アイバー・バーグ)「バーグが明らかにしているのは、人びとが学校で学んだ教科と、あらかじめ特定の教科を学んでおくことを要求する職業においてかれらがどの程度の有能さを発揮しているかということは、なんら相関関係をもたないということです。ある人間の学校教育にどれだけのお金が費やされたかということと、かれがその一生のうちに職業から得る収入の総額との間には非常に密接な相関関係がある一方、ある人間が学校で身につけたと想定される能力と、かれの職業上の有能さとの間には立証可能な関係が存在しないのです。」(P.103)__職場の状況を考えれば明らかなこと。

稀少性の仮定のもとでの学習

「それゆえわたしは、教育という考えを組み立てている諸概念が、その中ではっきりとしたかたちをとって現れるような精神の枠組み、ないしは精神空間について関心をもつようになったのです。」(P.107)

普遍的な教室と化す世界

アリエスから学んだこと

子どもといかにつき合うか

2 「開発」批判と教会批判

在住資格を得るために大学に通った

レオポルド・コールとの出会い

「そんな体重を支えて歩かねばならないのに、依然として脚は細いままであり続けるというようなことが起こりうる可能性を示唆する事実はなにもないのです。それゆえ、社会や社会の諸側面の場合もまた、その規模に関して、ある狭い幅においてしか存続できません。つまり、形態と規模の間には密接な関係があるのです。」(P.123)

プエルトリコ人教区への派遣を願い出る

(スペイン語のganas、一般に「欲望、願望」塔と訳される語)「英語は簡素な言語なのです。英語で、胸の奥底で心が決まるということを言い表すことはできません。ましてや、意識せざるところからやってくる感情によって心が決まるということは表現できません。ganas とは、まさにそういう意味なのです。」(P.127)

CIDOC設立にいたるまで

モノリンガルな人間という幻想

「つまり、アフリカにおいても、アジアにおいても、大部分の人びとは言語を学ぶのではなく、話し方を学んでいるのであって、それゆえ、子守に対する場合と母親に対する場合とでは違った話し方をすることになるのだと主張しているのです。話し方の違いというものは、方言の場合もあるでしょうし、語の選び方の場合もあるでしょう。」(P.135)

「すなわち、人は一つの(FF)言語を話す生き物だ Homo monolinguis est という仮説そのもの、この人間本性に関する想定そのものが、国民国家の誕生に関連して、つい最近発明されたものであるという事実を。」(P.135-136)

CIDOCの目的

開発に関与する教会

聖職活動の放棄

こんにちの諸問題を直視できない教会

教会への愛をいかに証立てるか

「〔しかし〕わたしが福音のメッセージからもたらされることを期待しているのは、カナダの司教たちがあたりまえのこととして受け入れている考え、すなわち、経済がわれわれの生活を成り立たせているという考えを、とらわれない精神で見つめ直す力なのです。わたしはかれらに、原子爆弾に関する耳ざわりのいい声明を出してもらいたいとは思いません。そうした声明は、世俗的な意味で賢明でしょうし、実践的に必要的なものです。しかし、〔原子爆弾の保有に対して〕絶対反対を叫ぶことを要求するのは、最低限の品位、つまり福音が求める品位ではなく、たんに〔人間としての〕基本的な品位だとわたしには思えるのです。」(P.153)__殺人兵器を海外に輸出しないというは、仏教が要請する品位ではなく人間として基本的な品位。

「だからこそわたしは、現代世界をこのように独特なあり方をするものに変えた、鍵となる考え方のほとんどが、キリスト教に起源を有するものであるということを学生たちに理解させようと努めているのです。」(P.154)__それが日本を席巻している理由は別にある。

「また、教会による福音の制度化こそが、西洋近代を特徴づける管理的諸制度のルーツであるとも考えている。」(P.155、訳注)

3 「道具」の哲学を求めて

「道具」の哲学の創始者たち

「道具という観念と秘蹟という観念の間にはある関係性が存在すると思います。すなわち、道具とは人が欲することをしてくれるものであるのに対し、秘蹟とは、神が人間に掲げることを(FF)の許したしるしであると同時に、神が欲することをなすもの、そして、多かれ少なかれそれを司る僧侶の能力や力や意図、さらには品位とも無関係に、神の欲することをなすものなのです。これら二つの概念は本質的に西洋的な概念であり、一二一五年以降の西洋史の文脈の外で、道具を道具として理解する同様のやり方について語るのはばかげたことです。」(P.158-159)

「道具」は社会に対して何をおこなっているのか

「しかし、ハーパー出版社の品のいいアメリカ人社長の方はもちろんよく知っていたのです。道具は あなたの道具は あなたの両脚の間にあるものだということを・・・」(P.161)

「道具」と逆生産性

「すなわち、人を堕落させることのない唯一の暴力は、道具を用いることのない暴力であると。牢獄の前に立つ女性たちが、そこらの小石や棒きれを拾い上げ牢獄の襲撃に使ったとしても、彼女たちは、自分たちを卑しめる暴力に手を染めたわけではないのです。(LF)われわれが道具として用いることのないものが存在するということを、わたしは明らかにしようと努めました。〔たとえば〕わたしが主張したいのは、お互いに語り合っているとき、わたしたちが言語を用いているのではなく、また、プロの言語学者たちがそうみなしているように、言語体系からことばを選びとっているわけでもないということです。わたしたちは話をしているのです。『コンヴィヴィアリティのための道具』においてわたしが提示したのは次のような考察でした。すなわち、一定の強度を超えて発達する場合、道具というものはいかに不可避的に手段から目的へと転じてしまい、目的達成の可能性を阻むこととなってしまうかということです。」(P.163)

「道具」は社会に対して何を語りかけているのか

「すなわち、主要な道具の諸体系によってもたらされるもっとも重要な効果は、現実に対するわれわれの見方をかたちづくることであり、われわれの内部に一連の固定観念を植えつけることであるということ。われわれはそうした社会に生きるようになったのだということです。」(P.166)__テレビ、パソコン、スマホ。

「人は自転車に乗って学校に行くにせよ、そうでないにせよ、それに対してさらなるエネルギーの投入や食物が必要なわけではないということすっかり忘れていたのです。」(P.168)

「つまり、わたしが言っているのは、歩くにせよ歩かないにせよ、わたしはエネルギー消費者ではないということです。」(P.168)

デカルト的空間の出現

「人びとはどんな社会においても歩いていましたが、デカルト的な三次元の空間を移動することはありませんでした。そんな空間は存在しなかったのです。人類学を通じて知りうるのは、ほとんどの人々にとって空間は三次元ではないということです。」(P.169)

「つまり、人間の脚を自力移動の手段として語るようなものの見方です。こうしてすぐにわかるのは、われわれがいかに狂った世界に住んでいるかということです。」(P.169)

「自分自身を移動に従事するものとみなすことによって、わたしはみずからをデカルト的な空間に置くことになります。そして、みずからをデカルト的な空間に置くことによって、わたしは自分自身の経験やリアリティーを、デカルト的空間の内部に制限するのです。」(P.170)

「その場合〔三次元の空間に閉じ込められた場合〕、わたしにどんなことが起こるでしょうか。わたしは心の内面性を失うでしょう。わたしの心には、座標は デカルト的な座標はー存在しません。」(P.170)

人びとの途方もない創造力

(一九七二年頃)「当時のわたしは、ほんものの意識の転換が起こりうると信じていました。」(P.171)

「社会学が教えてくれるように、高度に貨幣化された社会に住んでいないかぎり、人びとは、何かの購入を選択した場合、たとえ他の人びとがかれとは違うものにより多くのお金を費やしたにせよ、自分が購入したもののほうが他の人びとのそれよりも優れていると主張するものなのです。」(P.173)__高度に貨幣化された社会では「類似品(たまごっち等)」をもつのは、優れたものをもったとは考えない。ウォークマンもどき。

「しかしこんにち、わたしたちはみずからの経験から、シニシズムが広範囲に蔓延していること、しかも老人たち 祖父母や曽祖父母たち の間にではなく、かつて学校を出た人びとの間に蔓延していることを知っています。かれらには、自分たちの子どもが同様の経験を経なければならない理由が見出せないのです。科学者や役人たちは理解できないことをかれらは理解しています。」(P.174)

過去の著作について語ること

「わたしはいかに書くべきかを知っており、自分が何について書きたいのかも知っている。人びとにわたしの書いたものを読ませよう。誰かに〔面と向かって〕話しかけたいとは思わない。これがいまなおわたしのとり続けている態度です。」(P.176)__ソクラテスとは違う。

「あなたはわたしに、かつて存在した人間についてお尋ねです。その人間とはもちろんわたしのことであり、わたしにはその人間に関して全面的に責任を負っています。」(P.178)

二つの時空間を往き来する

「だれがわれわれのことを憎んでいるのかわからない。しかし、だれがわれわれの友であるかはわかる。」(P.182)

精神空間の断絶

「非常に聡明な科学史家であるダナ・ハラウェイは、サイボーグとしての現代女性に関するある論説の中で、そのことを明確に主張しています。」(P.185)

「わたしが動き回る空間を紡ぎだしている諸公理は、わたしの祖父がなおも自明視していた諸公理と同一のものではありません。(LF)言及されることはないにせよ なぜなら、それらはいわばわれわれの意識の地平の彼方に存在しているがゆえに われわれがそれらに依拠して互いにことばを交わし合っている諸々の固定概念は、こんにちと五十年以前ないし百年以前とでは異なるのです。」(P.186)

「すなわち、われわれの認識活動において、そうした固定観念を織りなす縦糸は新しい仕方で織られているということが。いわばナイロン素材であるがゆえに、他のいかなる時代の縦糸にも似ていない縦糸に沿って、われわれはわれわれの会話を紡ぎだしているのです。」(P.186)

「われわれの社会は 遺伝子工学について語りながら われわれに似てはいるものの、実際にはいかなる両親の子どもでもない人間を創造することに思いを馳せる社会です。」(P.188)

人びとを堕落させる諸観念

「こんにち医者たちは、苦しむ人格に対して責任を感じるよりむしろ、精子から寄生虫にいたる、もしくは受精から臓器摘出にいたるまでの、一つの生命(FF)に対して責任を感じているのです。」(P.188-189)

「すなわち、昔のテクストを注意深く読むことによって、学生たちを、われわれが自明視している世界から連れだすことはいまでもなお可能であるし、十二世紀のラテン語のテクストを、現代英語、つまり、われわれがふだん使っている英語に翻訳することはもはやできないということを彼らに示すことも可能であると。」(P.189)

「わたしの考えでは、われわれが自明視するある種のことがらについて考察することは、自己を破壊すること、もしくはみずからの心を焼き尽くすことに同意することなのです。」(P.190)

「たとえば、現在いわゆる生命倫理学において進行中の議論のほとんどが、そうした黙示録的な放縦さ〔黙示録的なことがらを、喜々としてしゃべりちらすこと〕の領域に属していると考え(FF)られます。そうでないとすれば、一体どうしてそんな話ができるでしょうか。「もっと恐ろしい事例をあなたがたにお話しましょう!もっとひどい状況を想像してみましょう・・・」といった勝ち誇った声を、人びとは耳にしているのです。」(P.190-191)

沈黙によってしか抗議できないこと

「恐怖に由来する沈黙においては、トルコ系移民の洗濯婦も、大学教授も、互いに並び立って、まったく同じ主張を発することができます。説明をする必要が生じるがいなや、抵抗はまたもや、序列づけられた、エリート主義的な営みと化し、悲壮なものと化してしまうのです。」(P.192)

4 医療と身体の歴史

歴史を学び、意識を変容させる

アルキメデスの点としての十二世紀

キリスト受難像と身体の歴史

消え失せた聖者の香り

「しかし重要なことは、民衆自体が聖遺物の聖なる香りを、つまり聖者の香りを嗅いでいたということです。」(P.206)

(ケイリー)「英語ではいまも、聖者の香りという言葉を使いますね。」(P.207)

「そして、いまわれわれが論じている身体の話の観点から興味深いのは、そうした結婚の契りによって、かれらは合意のもとに自分の身体に対する権利を相互に与え合うということです。」(P.209)__契約というキリスト教の論理。συμβόλαια, συνθήκη 一緒に組んで何かをすること、自然に反した人間の約束事はなんの値打ちもないもの、名前の正しさは取り決めや合意に基づく。契約は対象としての自分と対象としての相手の関係を表すのかもしれない。

「聖マス・アクィナスは、その死の直後に、ていねいにボイルされ、その骨はちょうど鳥の骨のように、かれの友人たちに配られたのです。(LF)もう一つの事例は、遺体の解剖を禁じた教皇勅令です。〔当時〕遺体を地域一帯にあま(FF)ねく存在させるべく、遺体のさまざまな部分を複数の教会に埋葬することを目的として、遺体の解剖がなされていたのです。身体への熱烈な関心が生じるのは、この頃なのです。」(P.209-210)

医療をモデルとする身体感覚

「すなわち、われわれの社会における高度な医療化の結果として、また、医療〔機関〕による診断と治療の独占の結果として、人びとは自分たちの感覚を知るためにそれを医師から学ぶよう(FF)になるということでした。現代社会と医療の関係が、わたしの生きている間に、二つの大きな分水嶺を通過したことについては、疑いの余地がありません。一九三〇年代の初期から一九五〇年代の半ばにかけての時期に、ますます医師たちは、患者というものを本人の自覚とは無関係につくりあげていくようになりました。」(P.210-211)

「その後、一九五〇年代の終わりから一九六〇年代の初期に、医療の内部で改革運動が起こりました。」(P.211)

「すなわち、医師を訪ねてきた具合の悪い人間に、その具合の悪さの原因を病気と認識する方法を教えること。また、かれに、みずからを医師の患者としてつくりあげる方法を教えること。つまり、医師と責任を共有し、健康というこの奇妙なものを〔医師と〕共同で生みだしていく患者として、みずからをつくりあげる方法を教えることです。」(LF)以上が、一九六五年から一九八〇年にかけて生じた最近の健康改革の第一段階の特徴だと思います。『脱病院化社会』を書いたとき、わたしが主に関心を寄せていたのは医療化の問題でした。すなわち、患者の苦しむ技術をそこなったり、むしばんだりする医療化の問題。また、人びとに、君たちはアブノーマルだから矯正や改良を必要とすると告げることによって、かれらに備わる、自己のかけがえのなさを保つ能力をむしばむ医療化の問題。そして、死にゆく技術を損なう医療化の問題です。」(P.211-212)

「わたしがあの本の中で書かなかったこと、理解していなかったことは、苦痛や病気や障害や死というものが〔人びとの(FF)手から〕奪われるだけでなく、よりいっそう重大なことが生じているということです。すなわち、高度に資本主義化した国々において、人びとは、威厳的な〔医師の診断や治療によって規定される〕身体を獲得しつつあるということです。かれらは自己とその身体を、医師たちの説明するとおりに知覚するのです。」(P.212-213)

「人びとはもはや、一九六〇年代以来の非(FF)常に伝統的な医療モデルによってではなく、むしろますますコンピューターのモデルによって、自己の身体感覚を解釈するようになっているのです。」(P.213-214)

ヨーロッパ人の独特な身体観

(ソラヌス 98-138、異教徒のエリート)「〔この時代の〕剣闘士の試合に対するあらゆる社会階級の熱狂ぶりを伝える文献を読むとき、しばしばわたしは、われわれの世界に相通じるものを感じます。こうした残虐な世界のただなかにおいて、男と女は、互いの身体を分かちあうことを恐れるようになりました。」(P.215)

「他者との肉体的な交わりによって何かを失うかもしれないというこの恐れは、非キリスト教的なものです。キリスト教(FF)は〔人びとを〕身体に対する否定的な態度へ導いたということがよく言われます。しかし、むしろわたしが主張したいのは、この非キリスト教的な危惧は、キリスト教信仰におけるある特定の見解、すなわち、砂漠の教祖たちの禁欲的なふるまいのうちに具現化した見解にのみ適合的であったということです。(LF)わたしはこの点を頭に入れておかねければなりません。それは、キリスト教徒たちが、〔もはや〕彼らの第一世代の殉教に関する考え方を理解しえないという点を頭に入れておかなければならないのと同様です。」(P.215-216)__若い頃、新しいものがいいという思いはそれほどなかった。年寄より体が動くと思っていたけど、自分のほうが「新しくて、優れている」という気持ちとは違った。それが変わったのは、そろばんと電卓。そしてパソコン。

「わたしの考えでは、十二世紀にまで遡らないかぎり、身体に対するわれわれヨーロッパ人の独特な態度を理解することはできません。〔たとえば〕身体と肉体、あるいは、客観的に観察される身体と知覚される肉体とを明確に区別したがる傾向を理解することはできません。」(P.216)

「サルトルによれば、わたしは他者の身体〔についてわたしがもつ〕イメージを通じて、自己(FF)の身体について学びます。なぜなら、わたしは、他者の身体イメージのうちに宿った自己の身体を、他者の目を通じて考えるようになるからです。サルトルによれば、このことがわたしに嫌悪感を覚えさせるというわけです。」(P.216-217)__『存在と無』

「身体に関して十二世紀に生じたことを考察しないかぎり、サルトルの身体感を説明できないのみならず、かれの狂信的な無神論 それもまた〔他者のまなざしと同様の〕「拒否」です も説明できないのです。」(P.217)

ケアとは愛を装う仮面である

「つまり、そうした時間は、隔離された空間において、また、見知らぬ人びとがかれらのことを「ケア」し、かれらのいわゆるニーズ かれらはまさにそう呼ぶのです に奉仕する場所で過ごされるのです。わたしは、友人のジョン・マクナイトが語った、「ケアとは愛を装う仮面である」ということばが好きです。(LF)それゆえわたしは学生たちにこう言いました。現代世界において生きるということがどういうことを意味するのかを理解するためには、同時に二つの誘惑から遠ざかっていなければならないと。第一の誘惑は、わたしが「黙示録的な放縦さ」と呼ぶものです。」(P.219)

「また、他方では、ロマンティシズムを、あらゆ(FF)る種類のロマンティシズムを慎むべきです。それは、われわれがそこに生きると同時に、われわれがそれを生みだしてもきたような社会を直視するために必要であり、また、それを直視することに伴う苦しみに耐えるために、あるいはかろうじて耐えるために必要なのです。」(P.219-220)

灰の下には残り火が隠れている

「〔わたしが勧めているのは〕闇の中にろうそくの明かりを運ぶこと、闇の中のろうそくの明かりになること、自分こそ闇の中の炎であると知ることなのです。」(P.220)

「人びとは電球やスイッチといったものに慣れています。闇のないところで、「灯」というメタファーは通用しません。」(P.224)

「しかし、こんにちの世界では、われわれの使用することばから、意味が、すなわち、共通の意味、正確な意味がますます洗い流されていくという意味において、観念なき世界なのです。ことばはますます、粘土のような可塑的な元素であるかのように用いられています。それらは何にでもフィットするのです。しかし、書物を読むかぎり、あなたが観念なき人間であるということはありません。」(P.225)

ジャック・マリタンのこと

5 稀少性と労働

生活とシャドウ・ワーク

「わたしには次の二つのことがらを区別することが、経済学的にきわめて重要であると思われました。すなわち、生活領域における、文化的に規定された人間の活動と、商品集約的な社会において人びとが強いられている無給の諸活動とを区別することです。商品集約的な社会では、商品が有用なものとなるためには非常に特殊な労働の投入が必要とされているのであり、こうした労働は無給なのです。」(P.231)

商品集約的な社会における労働の二極化

「人びとはこれまでつねに、労働し、仕事をし、汗水たらして、あるいは骨折って働いてきましたが、次のような考え、すなわち、賃金の支払われる雇用こそ、人びとが不快な活動に従事するしかたとして唯一尊重されるものであるという考えが現れはじめたのは、およそ一五〇年前のことです。そうした考えは、すでに一二〇年前の西洋社会においてはかなり一般的になっていました。給料を受けとる被雇用者によってなされる仕事こそ生産的なものであり、それ以外のすべての仕事は〔労働力の〕再生産に関わるものであるか、それをおこなう人間の搾取であるかのいずれかであるという考えが流布しはじめたのです。こうした考えは、十九世紀の間に、次のような社会的区別に言い換えられ(FF)ました。つまり、それは、雇われ仕事を求めて〔家庭の〕外に出ていくことを強いられる貧しい男性たちと、家庭内にとどめ置かれることによって保護されるべき女性たちという区別であり、その場合、女性たちは家庭内で、マルクスのような人びとが再生産活動、すなわち、労働力を再生産する活動と呼ぶ諸々の家事に従事するというわけです。」(P.232-233)__自由、あるいは自我を抑えるための意識。冷凍食品は「シャドウ・ワークを買う」「シャドウ・ワークに支払う」。

「それは、生産の場を消費の場から切り離したことから必然的に生じた結果である。生産物に対し、それを有用なものにするうえで不可欠な人間の活動を付加する無給の労働が利用可能でな(FF)ければ、そもそも賃金労働はその対価を支払われなかったのだと。」(P.234-235)

「商品集約的な社会では、使用価値に供される人間の労働は、一方で無給のもの、他方で有給のもの、という二つの部分に引き裂かれている。そして、賃金の支払いを可能にしているのは、無給の部分の方なのだろ。」(P.235)

善は価値にとってかわられた

「それは、わたしが価値 value ということばを使いたくなかったからです。しかしその後わたしは、価値という言葉を使いました。なぜなら、あなたはわたしに、歴史に関する問いを発せられたからであり、わたしがかつて書いたこと、つまり、使用価値とヴァ(FF)ナキュラーな価値についてお尋ねになったからです。わたしは、十九世紀の第3四半期における鍵となる著述家たちの著作を繰り返し読んだ結果、ますます次の問を意識するようになりました。これは、価値が善 the good にとってかわったとき、どんなことが起こったのか、という問いです。善から価値への変化、参加 commitment から決定 decision への変化、問い question から問題 problem への変化といったものは、次のような意識を反映しています。すなわち、われわれの思考も壮年も時間も、二つないし複数の目的のいずれかのために用いられうる稀少な手段、つまり、資源 resources と化したという意識です。価値ということばはそうした〔意識の〕移行を反映しており、そのことばを使用する人間は稀少性の領域に取り込まれることになるのです。それゆえ、もはやわたしは「ヴァナキュラーな諸価値」について語ろうとは思いません。たとえ、それ以上ふさわしいことばが存在しないとしても。〔そのかわり〕わたしは、人びとが文化と呼ぶものを、ある特定の土地において、ある特定の期間、伝統によって維持されてきた諸々の配置として語るでしょう。そうした配置を通じて、人びとは稀少性の支配する状況を排除します。あるいは、より正確に言えば、稀少性の支配する状況が出現する場を、かれらの日常生活のうち、非常に狭く、非常に特別な局面のみに制限するのです。〔たとえば〕あなたは、土曜日の明け方から正午までは、市場において、物々交換をおこなったり、商売に従事することが許されます。あるいは、酒場や売春宿では、そうすることが許されていると(FF)いう具合です。それゆえ、人びとが文化と呼ぶものを、わたしは、ある特定の社会的配置の中で、稀少性の世界を制限するために設けられたルールと呼ぶのです。」(P.139-240)

「われわれにとって大切なこと、われわれが望むことについていかに語るべきかを知ることは、大変困難になっています。」(P.240)

「〔つまり〕善は、存在と言い換えることができるし、美や真と言い換えることができるのです。わたしにとって、価値に関する議論は、嘆かわしいほど主観的なものであり、嘆かわしいほど自然から切り離されています。あなたにお尋ねしたいのですが、あなたにとってあなたの妻は一個の価値であるなどと、あなたは言うでしょうか?」(P.241)

「もしもあなたが「わたしは自分の子どもたちを価値あるものとみなす I vale my children. 」と言う場合、「どのくらい? How much? 」と問われることになるのです。」(P.241)__「わたしを愛してる?どのくらい?」

望みとニーズ

「若い世代の人びとは、何を見るにも、何を聞くにも、番組という製作物を通して見たり聞いたりすることに慣れてしまっているために、現実というものもまた、一個の番組のようなものだと思いこんでしまうのです。」(P.243)__現実と小説・映画。番組=show, program。 gerbh-ひっかくこと、また、引っかいてはがすこと、掘り出すことを表す。diagram, programなどの由来として、絵や文字。 per非常に広い意味を持つ印欧語根で、基本的には「前に」「…を経て」を表す前置詞の意味を持つ。その他にin front of, before, early, first, chief, toward, against, near, at, aroundのような広い意味を表す。

主な派生語には、first, from, before, forth, paradise, per-で始まる多くの語(percentなど)、接頭辞pre-を持つ語(preludeなど)、pri-で始まる多くの語(princeなど)、接頭辞pro-を持つ語(propertyなど)などがある。pro-1.…の代わりに振る舞う__「(書(描)いたもの、書(描)かれたもの)を経由しているもの、に基づくもの」くらいのニュアンスか。

「善とは望まれるものであり、価値とは必要とされるもの、選択されるもの、選びとられるものです。望み desire には限りがありませんが、ニーズは満たされるものです。わたしたちはニーズの世界に生きています。そして、多くの人びとは、自分たちが諸々のニーズを有していると実際に信じています。マイケル・イグナティエフ〔1947- カナダ出身・イギリス在住の作家・ジャーナリスト〕が非常に巧みに示したように、われわれは次のことを忘れているのです。すなわち、他者にニーズを帰した後、自分も同じだと考えることによって、自分もニーズを有することになったのだということを。これはルネ・ジラール〔1923− フランス出身の哲学者、文芸評論家〕が「模倣的な欲望 mimetic desire 」と呼ぶものです模倣的な欲望は、欲望をニーズに変容させます。商品に対するニーズ、つまり満たされること(FF)が可能なニーズに変容させるのです。」(P.244-245)

禁欲は安心をもたらさない

「しかし、自分の道道に制限を設ける場合、自分なりの例外規定というものをつくることができなければなりません。禁欲生活において安心感を覚えることはできないのです。さもなければ実際のところ、それでおしまいになってしまいます。」(P.246)

ニーズの時代から要求値の時代へ

「すべての人間が、識別され分類されることのできる特定のニーズを有しているという考え方、そして、それらのニーズは満たされなければならないという考え方は、人間の条件に関するそれとは非常に異なった伝統的見解からの断絶を示すものです。つま(FF)り、伝統的見解によって自明視されていたのは、〔人間にとって〕必要なものが存在するということ、そして、それらは変更がきかず、ただ受け入れられるほかないということでした。こうした伝統的な考え方によれば、必要性というものに即して欲望を教化すること、あるいは欲望を統御することこそが、あらゆる個人にとって、また共同体にとって、もっとも重要な倫理的・道徳的努めだったのです。しかるに、ニーズとは、変更のきかない必要性のことでもなければ、けっして満たされることのない欲望のことでもありません。教育に対するニーズ、医薬投与に対するニーズ、輸送に対するニーズということばで意味しようとしているものは、技術に関する次のような理解のもとで生じます。すなわち、技術が、人間の〔置かれた〕条件によって〔人間に〕課されている〔従来は不変のものと考えられてきた〕必要性を、変更したりなくしたりする手段として理解されるようになるとき、そのことの帰結として生じるのです。」(P.249-250)

もてなすことが不可能になった時代

「飢えている人びとのことをカロリーという観点から考えるようになるやいなや、あなたは自己の空想の中で、システムの管理者となり果てます。」(P.253)

「エチオピアの人びとはわれわれが彼らに送り届けるものに依存して生きているという空想は、恐るべき自惚れを孕んだ空想です。〔そうした空想の中で〕わたしは、一人ひとりの飢えた口、一片のパンを飲み込むかれらの植えた口を想像しながらものを考えることをやめ、〔物資の〕トン数で物事を考えるようになります。しかもその場合、一片のパンをとって、それを誰かと分かち合おうとする意思や能力をかならずしももちあわせないまま、そうするのです。なお、こうしたことが起こるのは、人をもてなすこと lospitality がほとんど不可能になってしまった社会においてです。」(P.253)

「われわれは要求値、すなわち生存のための要求値を管理することについて語っているのです。」(P.254)

われわれは分水嶺を通過しつつある

「いまやわれわれが到達するにいたったのは、ある人間とかれが必要とするものの間に存した主観的な結びつきが洗い流され、消え失せてしまった世界なのです。」(P.256)__わたしは、肉体ではなく、抽象化された精神(=自我)が求めているのだと思う。

6 ジェンダーとセックス

仕事という概念の歴史

「しかし、どの社会においても、こうした厳格なジェンダーの境界線が引かれていました。だからこそ、伝統的な社会や前資本主義的な社会において、抽象的な仕事というものについて語ることは不可能なのです。すなわち、男性であるか女性であるかを気にせずに、たんにそれに従事する働き手を雇えばすむような抽象的な仕事というものについて語ることは不可能なのです。」(P.262)

「すなわち、ほんの最近まで、つまり、十六世紀ないしは十七世紀にいたるまで そして、教会においてはそれより若干早い十三世紀にいたるまで 「〔男性でも女性でもない〕人間」について語られることはなかったのです。慣習とは、男性の慣習であるか、女性の慣習であるかのいずれかでした。」(P.263)

ジェンダーとセックス

「教育がより多くの麻痺した人びとを生みだしてきたように、また、医療がより多くの苦しみの種を生みだしてきたように、あの二十年の間に繰りひろげられたフェミニズム運動は、賃金格差を悪化させたのです。」(P.265)

「すなわち、男性と女性は平等だと主張されている場所においてのみ存在しうる差別と同じものではありません。」(P.266)

「人間」という構成概念

「たとえば、わたしの知るところでは、スラヴォニア地方においてパンを切る場合、男性は自分の方向に向かって切り、女性は自分から遠ざかる方向に向かって切ります。そこには一つの例外もないのです。」(P.270)

「わたしがいう意味におけるジェンダーが存在したとすれば、民衆の文化において「人間」なるものは存在しませんでした。「人間」とは、法律や宗教によって構成された概念なのです。」(P.270)

女性はジェンダーの保護を失った

「しかしそれは、女性がとりわけ敏感になってきたところの屈辱、すなわち、父権制という非常に古いカテゴリーの屈辱ではありません。もしわたしの判断に間違いがなければ、ジェンダーの喪失から生じる屈辱は、差別の屈辱なのです。」(P.274)

他者性を喪失した世界

「つまり、声の社会〔文字を使わず、もっぱら声によってことばを交わし合う社会〕においてわたしが話をする場合、話しているのが男性化女性かということが誰にでもすぐにわかるのは、明らかです。なぜなら、その声がジェンダー性を備えているからです。とはいえ、われわれははじめからジェンダー性を備えた声をもって生まれてくるわけではありません。心理学者たちの教えるところによれば、われわれの声は、社会の影響によっ(FF)て、男性の声、あるいは女性の声にかたちづくられるのだそうです。」(P.275-276)

(マダガスカルでは男性が高い声で、女性が低音)「しかしながら、耳で聞いて、男性が話しているのか女性が話しているのかすぐにわからないような話しことばというものは存在しないのです。」(P.276)

「わたしが「1」と言った場合、「2」は、まずもって情緒的かつ概念的には、異なるもう一つのものを意味します。あるいはそうでない場合には、もう一つの同じものを意味するのです。」(P.276)

「わたしが思うに、文字を使用する以前のすべての社会において、また、アルファベットを使用する以前のすべての西洋社会において、二元性に関する前者の捉え方こそが、意識の深(FF)層をかたちづくっていたのです。一方にわたしが存在し、他方に他者が存在します。一方にミクロコスモスが、他方にマクロコスモスが存在します。一方にこの世が、他方にあの世が存在します。こちらには生者がいて、あちらには死者がいるのです。そして、もっとも深い意味において、わたしは一人の男性であり、それらの他者たち、および女性たちは、わたしにとって、影に覆われた存在、押し黙った存在、異なる存在なのです。それによって世界が消え失せてしまうような、はるか彼方における〔自己と他者との〕合一が追求されることはあるでしょう。しかし、他者性とは、親密さが最高の段階にあるときでさえ、こんにちわれわれが意識と呼ぶもの、すなわち、いまここにいるという意識に究極的な一貫性を与える当のものなのです。(LF)十七世紀の訪れとともに あるいは、のちにお話するように、十二世紀におけるある種の宗教的な諸観念に付随して 「人間」というもの「自己」というもの、「個人」というものが、われわれの思考のモデルとなりました。そして、それに伴い、他者に対するまったく新しい見方が生じたのです。」(P.276-277)

「この他者性の観念の喪失に必然的に付随したのは、わたしの見るところ、あらゆる伝統的な言語・文化・思想にとって本質的なものの崩壊でした。非対称的な、相補うもの同士の緊張関係は、一つのアプリオリな抽象的概念の中に解消されました。そして、そうした抽象的概念は〔もはや〕偶然的な差異を見出すだけなのです。」(P.278)

父権性と性差別の違い

「しかしわたしは、男性というものは女性たちのゴシップにわずらわされないものだということを知ってもらいたくて、〔あえて〕そう言ったのです。」(P.280)

過去に回帰することはできない

「われわれはその状態に戻ることはできないのです。貨幣経済が忌避されていた場所ではどこでも、ジェンダーが存在していました。交換的な諸関係というものは、ジェンダーの存在によって、村や家庭から排除されていたのです。女性にできることは男性にはできませんでした。そして、男性にできることは女性にはできませんでした。かれらは互いに依存し合っていました。ジェンダーがが支配するところには必ず、相互依存の関係性が組み込まれていたのです。」(P.283)

「わたしは、自分がそれらを用いて現在および過去の姿を把握しようとしている諸概念に、ある輝かしい未来の影を投げかけること、来るべきものの影を投げかけることを許しません。」(P.284)

「わたしは過去に目を向け、あの知覚の二元性の悲しむべき喪失に目を向けています。それは過ぎ去ったものです。それがふたたび取り戻されるなどという幻想をいだいてはいません。」(P.284)

ホモ・エコノミクスの誕生と社会の経済化

(ルイ・デュモン)「かれが非常に強く主張しているのは、われわれが有する「個人」という概念は、インド亜大陸の精神や概念枠組みにはけっして浸透しなかったということです。」(P.286)__『インド文明とわれわれ』注文確認。

「〔19世紀の半ばにいたって〕わたしは、あなたや他の人びとが欲するのを目にするもののみを欲しうる人間となるのです。欲望は、それがもはや自己の空想ではなく、他者のニーズの表現のイミテーションとなるとき、模倣的になるのです。そしてその場合、わたしのニーズは、他者のニーズの表現によってかたちづくられているのです。」(P.287)__「ああ、美味しい」というCM。「食べたいわぁ」というコメント。

「ポランニーによれば、市場での売買(マーケティング)を、交易(トレーディング)と混同してはなりません。交易に従事する者たちは、外交官のように、異国の産物を携えて到来し、それらを政治的に固定されたレートで他の品々と交換します。かれらは、需要が見込まれる商品を稀少なものとするために市場を利用する商人たちよりも、何千年も古くから存在するのです。」(P.288)

「他の人びとが文化と呼ぶものを、わたしは、ある所与の社会が、交換的な諸関係を特定の時間や場所に限定している独特な配置として理解しているのです。」(P.289)__土日営業、年末年始営業、24時間営業。ネット・ショッピングは、その制限を撤廃した。それは反文化だろうか。

「アリストテレス以来、二千年の間、ほとんどの西洋文化は市場に抗し続けてきました。市場は注意深く規制され、一定の場所にとどめおかれていたのです。ホモ・エコノミクスの歴史、あるいは商品生産 たんなる商品生産ではなく、マルクスがいうような産業主義的な商品生産、つまり、資本主義的な商品生産 の歴史は、この二百五十年間の歴史にすぎません。たとえば、〔この二百五十年の間に〕空間の知覚のしかたは完全な変化(FF)を遂げました。かつては、ある王国の空間は別の王国の空間とは異なるものでした。また、度量衡もそれぞれの場所で異なっていました。〔それゆえ〕ある商品が別の王国に渡るとき、実際その性質は変化したのです。そこには「循環(サーキュレーション)」という観念はありませんでした。」(P.289-290)

「それゆえ、わたしが語っているのは、われわれがいま現在保持するいくつかの確信がゆっくりと形成されてきた長い歴史についてであり、そうした固定観念はすべて、あらゆるものが究極的にはお金で買える世界で生きるために必要とされるものなのです。なお、お金で買えないものがあれば、それは価値と呼ばれます。価値とは、いまだにドルで買うことができないものに(FF)ほかなりません。」(P.290-291)

ポランニーとの出会い

「わたしは医療に関するあの本を、医療について語るために書いたのではなく、供給が一定の強度を超えた際に生じる、商品生産の逆生産性について論ずるために書きました。医療をたんに一つの例証として用いたのです。」(P.291)

ルーツを有するという意識

「表現のしかたはもちろん、ジェスチャーすら違うと人びとは言うでしょう。わたしが言っているのは、たんに口の筋肉だけではなく、目の筋肉の動かし方も違うということです。また、ことばというものは、それぞれ風味や情緒や感触のようなものを備えているので、英語で話す場合とフランス語で話す場合とでは、その瞬間わたしが生きている感覚的な現実そのものが異なっており、ドイツ語で話す場合にもまた異なっているのです。」(P.294)

「どこかにルーツを有するということは、はっきりと次のように自覚することでもあります。すなわち、われわれはみずからの内部に非対称的な相補性を備えていると自覚すること。あるいは、相互に適合的であるとはいえ、鏡像のように対照的ではない二つのものが交わる場所であることによって、われわれははじめて一個の存在たりえていると自覚することでもあるのです。」(P.296)__ルーツは、その外部との「結婚」によって成り立っているということ。

「アイデンティティは、空虚な世界に住む人びとによって、欠かせない避難所となります。事実そうなっているのです。しかし、わたした語っているのはアイデンティティのことではありません。わたしが語っているのは、ルーツを有することについてです。つまり、他なるものが支配する場所に存在しているという意識、偶然性の意識、そ(FF)して、たえず創造され維持されつつあるがゆえに、わたしはわたし自身でありうるのだという意識について語っているのです。それは神秘そのものです。しかし、西洋の伝統において一千年の間、自明で疑う余地のなかったそうしたことがらについて語ることは〔いまや〕非常に困難なのです。」(P.296-297)__50年前まで、日本人はアイデンティティを必要としなかった。

7 キリスト教の堕落

フーコーとの出会い

CIDOC解散の経緯

フレイレとの友情

学校批判から教育という観念の分析へ

「わたしが考察したいのは、教育に対する信頼を人びとに抱かせるために用いられている神話生成の儀礼ではなく、教育という観念をもたらす環境や一連の社会的諸想定であると。それがきっかけとなって、わたしは稀少性の歴史について書くことに関心をもちはじめたのです。」(P.312)

「すなわち、かれらが研究すべきなのは、教育において何が起こっているのかではなく、むしろ、この〔教育という〕ばかげた観念そのものがいかにして生じたのかという問題であるということです。」(P.313)

改革という観念の変容

「「改革」はラテン語で、車輪のようにくるりと回ること、すなわち回転 revolutio を意味することばです。その本の第一巻において、ラドナーは古代末期、つまり古代ローマの末期を考察し、次のように指摘しています。すなわち、「くるりと回る」という原義の「レボルチオ recolutio 」あるいは、「元のかたちに戻す」という原義の「レフォルマーレ reformare 」ということばは、三種類の特徴的なしかたで理解されていたこと。一つ目は、楽園に戻る、あるいは、世界が創造された瞬間に戻るという意味で そこに達するために必要ないかなる大虐殺も、いかなる破壊的な社会の発展も正当化するような千年王国にわれわれは向かいつつあるという希望や期待をあらわします。もちろん、いまの例はわたしが挙げたものであって、ラドナーが挙げているものではありません。(LF)第二に、周期的に訪れるような形態の生成、すなわち、春が訪れるたびにくさきが青々と蘇生することを意味しました。しかし、ラドナーの考察によれば、古代後期になると、再生の起こり方に関して、新しい根本的な想定が現れます。それは、「シュップ shub 〔回心する〕」というヘブライの聖書的な観念がキリスト教化されたところから生じたものです。」(P.315)

「かれがそうした修道士たちの事例に注目していたのは、そこにこそ、初期のキリスト教によって要求されていたことが顕著にあらわれているからです。つまりそれは、自分で自分の人格を再生することでした。」(P.316)

最善のものの堕落は最悪である

「わたしはふたたびゆっくりとはしごを登っていき、ついにラドナーの〔研究の〕うちに、かれを非常に驚かせた、この初期の固定観念を見出しました。つまり、世界に対して、また他者に対してなしうるもっとも重要なおこないは、自分自身の心を回転させ(FF)ることであるという固定観念です。」(P.318-319)

(グディ)「自分は二十年かけて理解した。結婚の契約という考えにはまったく前例がないのだと。」(P.320)

「そんなもの〔結婚の契約〕が存在しうるという考えは、革命的なものであると同時に、口に出すのもおぞましい潜在的な破壊性を備えたものです。わたしが関心を寄せているのは、我と汝のありうべき関わり方、向き合い方を見出そうとする、前例のない栄光ある(FF)試みが、制度化されることによって、いかにして想像を絶するほどに邪悪で破壊的なものとなったかという問いです。」(P.320-321)

「現代英語でケアということばを用いる場合、それによって「愛されることを要求しない愛」を意味するのは非常に困難です。〔現代では〕職業的なケアが幅をきかしています。」(P.321)

「しかし、今世紀の文献を調べてみれば、いわゆるケアをおこなう職業という意味におけるケアこそ、現代に特徴的な現象であることがわかるでしょう。」(P.321)

「これは二十年前に明らかになったことですが、アメリカでは、目の見えない人びとの半数が盲目とは認定されず、それゆえ、盲人に対するケアを受けられない一方、盲目と認定された人びとの半数は毎日新聞が読めるそうです。」(P.322)

「それゆえ、わたしは、ケアをおこなう職業が錦の(FF)御旗としているケアというものに対して、疑い深くなっていますし、ケアをおこなう職業とは、本質的に人びとを無力化するものだとみています。」(P.322-323)__ケアされる人びとの罪悪感、ケアをするべき人の責任逃れ。お金でケアが買えるということ。ケアがお金になるということ。職業、企業としてのケア。キリスト教圏でない日本での「ケア」の意味。

「わたしは、自分の心の中で、そうした子どもたちや、そうした人びとが味わっている逃れえない恐怖をともに味わいたいと思う。わたしがかれらのことを、積極的に、本当の意味で、愛せないことはわかっているのだと。というのも、人を愛するということは すくなくとも、「よきサマリア人」の話を読んで以後、わたしが信じているかぎりでは いま現在おこなっていることをすべて放りだして、その人を抱きかかえるこ(FF)とを意味しているからです。」(P.323-324)

「わたしにその意思がまったくないのは、それが不可能であると考えているからです。どうして気にかけている〔ケアしている〕ふりをしなければならないのでしょう?自分自身が気にかけている〔ケアしている)と信じ込むことによって、まず第一に、愛とは本来どういうものかを思い出すのが困難になります。第二に、このドアのすぐ外で待っている人をそうした意味において愛せなくなります。第三に、次のようなことができなくなります。すなわち、来週一週間休みをとって、サヘルの環境破壊に一枚噛んでいる(FF)ニューヨークのある企業の前に行って座り込み、抗議のデモをおこなうことができなくなるのです。」(P.324-325)

「わたしたちの抱く理想が大きければ大きいほど、保険会社もいっそう大きなものとなる世界に、わたしたちは生きています。教会のその一種なのです。それはまさしく、徳、つまりキリスト教的な徳のための保険会社であり、愛を・・・存続させるための保険会社です。」(P.325)

8 文字の文化からコンピューターの文化へ

治療としてのテクノロジー

「かくてフーゴーはテクノロジーに関する哲学的進学を展開することになります。そこにおいてテクノロジーとは、人が、神によって創造された際に与えられたものを用いながら、エコロジカルな介入を通して失ったものを部分的に回復しようとする営みにほかなりません。そして、そうしたエコロジカルな介入こそが罪だったのです。」(P.330)__テクノロジーの使用という原罪。プロメテウス。

「しかしながら、とても奇妙なのは、それらの理論がすべて、西洋人は聖書の影響で、テクノロジーというものを、自然を支配する手段とみなすことにようになったと考えている点で一致していることです。ところが、わたしの知るかぎり、キリスト教思想の最初の千二百年間において、唯一道具について明瞭に論じているのが、いわゆる機械的学問に関するフーゴーの思想であり、その中でかれは、テクノロジーを治療とみなしているのです。」(P.331)__治療が罪ということ。西洋社会の罪を聖書に押し付けること。

忘れられたフーゴー

「道具をつくることの意味に関する大多数の見解は、次のようなフレーズに要約することができます。すなわち、「世界をより住みよい場所にすること」というフレーズです。しかし、フーゴーが言っているのは わたしの理解が正しければ 道具とは、われわれの世界に与えたダメージを、ほんの少し癒やすために役立つものであるということです。」(P.333)__道具を世界を癒すための道具使用に制限すべき。そして、世界にダメージを与えないような生活をすること。人間は生きているだけで世界にダメージを与えてしまう。だから、そのダメージを修復するためには道具が必要だった(作った)。う〜ん。

「道具を利用したり、使用したりすることによて、いかに現実をかたちづくっているかではなく、むしろ道具がわれわれの精神をいかにかたちづくっているか、道具の使用がわれわれの知覚する現実をいかにかたちづくっているかを理解してもらいたいのだと。」(P.334)__本・テレビ・写真・(電子)顕微鏡・航空写真などで知覚するということ。本(文字)で知覚することと、声で知覚すること、経験すること・感じることの違い。体で感じるか、心で感じるか。文字が音を持つ(トーキー・テレビ)ことで、文字が身体(感覚)をもつように錯覚すること。声のもつ意味が変わること。声が力を失うこと。マイク・拡声器。プラスチック・ワード。データ化した声。声をデータと捉えること。シニフィエとシニフィアンと捉えること。声の象徴化(記号論)を批判するのではなく、声のもつ実体性が失われたことを問うこと。身体のもつ意味が変化し、その意味を軽視する傾向。他者(自然)に対する影響をなくするのではなく、相互に影響し合っていることを知ること。自然に一方的にダメージを与えるのではない。自然も人間にダメージを与える。道具がダメージを与えた自然を癒やすとしても、道具を作り利用すること時代が自然にダメージを与えることである。エコロジーという名目で自然に別のダメージを与えること。それらをコントロールできる(理解できる)と思うこと。それに責任があると思うこと。

「一般に西洋文化と呼ばれる空間を、たとえば中国文化とはまるで異なるものにしている、もっとも興味深いテクノロジ ーひょっとすると、「そのうちの一つ」かもしれませんが、わたしにとってはまさしく「その最たるもの」です とは何であろうかと。その答えは明らかに この点については、わたしのとってウォルター・オング師〔1912-2003 アメリカの英語学・古典学者〕こそ、同時代の主要な先達でした アルファベットなのです。わたしたちは、話し speech を記録しうる装置ないしは道具が存在することを自明視し(FF)ている世界に生きています。話しは記憶されうるので、その消え去った音をページの上に記憶しうる言語というものを知らない白痴の人でさえ、非常に簡単なトレーニングを受けた後には、〔記録された話をもとに〕目と口とでそれらを再現できるのです。このなみはずれてユニークなテクノロジーは、フェニキア人によって発明されたのち、ギリシア人によって現在のかたちにつくり直されました。ひとたび発明されるやいなや、それは世界中に広まったのです。日本人は、文字を書くことによって、観念を表現します。ユダヤ人やアラブ人は伝統的に、文字を読む場合、〔その文字に〕息 ruah を吹き込む解釈作業に従事しています。たとえば ruah の場合、三つの子音字が一つの観念をあらわしているのですが、その三つの子音字に息を吹き込むことによって、骨上のそれらの文字は互いに組み合わさり、この小さな言葉がふたたび立ち上がるのです。〔これに対して〕アルファベットは、すべての観念に先立って存在するとともに、あらゆる観念をあらわすことができる音声コードなのです。」(P.335-336)

「*ヘブライ語やアラビア語においては、文字を書き記す場合、原則的にその子音字しか表記しない。それゆえ、書き記されたことばを読むには、表記されている子音に適切な母音を補って読む必要がある。イリイチはそうした文字の読解方法のことを、「息を吹き込む作業」と呼んでいるのである。」(P.336、訳注)

「話されたことばは、書かれたもののうちに生き続けます。昨日語られたことばが、いまなおそこに現前していると想像する それはギリシア思想の根幹をなす考えです ためには、昨日のことばがどこかに記録されており、したがってそれは再現されうるのたと想像しなければなりません。」(P.337)

「記憶とは、何かが書き込まれた板きれのようなものであり、死んだ鳥たちが保管され、そこからふたたび引き出せるようになっている貯蔵庫のようなものです。それは、なおもプラトンが知っていた意味における想起 remembrance ではないのです。プラトンによれば、想起とは、かつて自分の心のうちにあったなにものかを感じとることです。わたしはその痕跡をたどって、想起の川に赴き、流木を拾い上げます。かつてそこにあったとわたしが感じるものが不在である空間にはほぼフィットするような断片を見つけだすのです。わたしは、それが〔かつてそこにあったものと〕まったく同じものではないことを知っています。しかし、同じものであるかのように扱うのです。わたしの解釈によれば、プラトンはそのように想起と記憶を区別していました。(LF)〔抽象的な〕思考が成立するためには、文字を書くというテクノロジーが内面化される必要があります。たとえわたしが文字の書き方を知らなかったとしても、わたしには他の人びとが文字を書けることはわかるし、文字を書くということがどういうことかはわか(FF)ります。記憶というものが存在するためには、そうしたことが必要なのです。弁論術というのは、ある状況において使用するであろうことばをあらかじめ考案し、それらを内面の空間に存する記憶の館に蓄え、いつでも必要なときにそこに取りにいって、自分の話の中にあてはめることです。嘘をつくということは、相手を欺く意図をもちながら、心で思っていることと口で言っていることが一致していない状況のことです。嘘もまた、文字の存在によってかたちづくられた概念なのです。〔たとえば〕文学とは一種の嘘です。」(P.337-338)__想起 ὰνάμνησις 、記憶 μνήμη 、思い出す・思い出

書物の変容

(単語と単語の間にスペースを入れずに書いてもらうと)「〔実験の結果〕声に出さないかぎり、それを読むことはできないことがわかります。ソーセージのようにつながった文字の中に発見した単語同士の間に、耳に聞こえるかたちで間を設けたり、改行を設けたりしないかぎり、それを読むことはできないのです。」(P.341)__日本語(漢字仮名交じり文)の場合はちょっと違う。かなだけで書いた文章は近いかも。平安時代の文章。現在でも、日本語は単語を分けて書かない。

巡礼の旅としての読書

声の社会から文字の社会へ

「まず第一に、その技術を身につけた少数者であった聖職者たちは、テクスト、あるいはオリジナルなテクストというものについて語ることが可能であると信じるようになりました。」(P.347)

(十二世紀)「すなわち、人は自分の心を羊皮紙の上に投影できるという考え方、あるいはその世紀の終わり頃ならば、自分の心を紙の上に 紙は、中国からアラビアを経て、ふたたびヨーロッパにもたらされました 投影できるという考え方です。書物のページは、わたしの内部に存するものの指標となりました。」(P.347)

「そうした〔転換の〕結果、自己というものが新たなしかたで思い描かれるようになります。」(P.348)

「自分が負債として背負っているおこないを想起することではなく、どこかに書きとめられたその負債こそが重要なのです。」(P.348)

「人と社会の関係性や、人と人との関係性も、テクストという見地からとらえられるようになります。人はコンテクストの中で行為するようになるのです。」(P.348)

「そうした中で、新たな個人が登場します。それは、われわれが会話の中で、自分とは反対の性を有する個人とコプラ〔繋辞〕によって結べれうる者として語っているところの個人です。ラテン語でコプラとは、主語と述語をつなぐ動詞を意味するのです。」(P.349)__繋辞 [1] 〘名〙

① 中国、古の

聖人(文王・

周公)が、占いの結果あらわれた卦

(け)爻

(こう)を観て、その

吉凶を明らかにするために言葉を連ねたこと。また、その言葉。

※両足院本周易抄(1477)一「婚媾せん者をと思や。此を察して周公繋辞するなり」 〔易経‐繋辞上〕

※論理学(1916)〈

速水滉〉一「繋辞は主辞と賓辞を連結する

作用を為すもので」

(ケイリー)「つまり、結婚の契りとは 」(P.349)

「コプラのことなのです!」(P.349)

(ケイリー)「それゆえ、〔結婚の契りとは〕文字文化の概念なのですね。」(P.349)

「まさしくそうなのです。わたしたちは契約というものについて、またテクストのイメージについて話しをしてきました。法律の世界では、証書こそが最終的なことば〔権利や義務を保証するうえで最終的に効力を発揮することば〕となります。」(P.349)

「聖職者たちはペンをとって文字を綴る能力を普及させようと努力しましたが、アルファベットの存在とその使用によって民衆の精神が影響を蒙ったことは、かれらの努力の成功いかんとはまったく関係がありません。読むことは、自分の目を使ってできることであり、あるいはまた、他人の目を使ってもできることです。それは、南米におけるこんにちの状況と同じなのです。書くことについて言えば、それは筆記することと、口述することに分けることが可能です。その技術をもったものが筆記をおこない、支配者はペンをとらずに口述するのです。それゆえ、支配者は口述者 dictator 〔 dictator には、「命令者、独裁者」の意味もある〕となるわけです。農民も書記を雇って、かれに口述することができます。したがって、書記は支配者を欺くことができ(FF)るように、農民を欺くこともできるのです。」(P.350-351)__江戸時代の御触れ。口述筆記。音声入力。声で命令。キーボードで入力が可能なのもそのため。

言語という概念の誕生

(カスティリャ女王イザベル)「かの女は行政的な国家をつくろうとしていたのです。支配 rule ではなく、統治govern をおこないたいと考えていたのです。支配から統治への転換は、まさにこの頃からはじまります。」(P.354)

サイバネティックスの悪夢

「つまり、ここに座っているわたしを〔また、彼ら自身を〕こんにちのような世界に置くことになった運命を否定するのではなく、むしろしっかりと受けとめてもらうためなのです。なお、現在においても、〔声の文化から文字の文化への変化に〕似たような変化が周囲で起こりつつあります。」(P.357)

「このようにページを精神の鏡としてとらえる見方は、現在、ワード・プロセッサーによって飲み込まれつつあります。感受性の鋭いモーリス・バーマン〔1944- アメリカの文化史家〕はそれを、サイバネティックスの夢と呼んでいます。わたしはこの表現に完全に満足しているわけではありません。むしろ、わたしはそれを、二十一世紀のサイバネティックスの悪夢と呼びたいと思います。」(P.358)

啓示の倒錯としての西洋

「たえずバランスと求めるように、そして、すべての考え方をバランスよく受け入れるように若者たちを教育することは非常に悲しむべきことです。そのような精神的にどっちつかずでいる状態は、中道を歩むこととは正反対のことであり、中庸 mesotes の理想、あるいはキリスト教的に言えば、賢者の理想とは、まったく正反対のことなのです。わたしは分水嶺に沿って歩みたいと思っています。そして、左手に見える世界と右手に見える世界が、互いに根本的に異なっていること、非常に両立しがたいものであることを意識していたいと思います。セックスの世界が成立しているとすれば、それは、ジェンダーのなごりがその中で生きのび、芽を出しているからにほかなりません。コ(FF)ンピューターが知覚の根源的なメタファーであるような、サイバネティックスによってモデル化された世界が、危険で深刻な意味をもつとすれば、それは、そうした世界のただ中に、なおもテクストの文字文化が存在するかぎりにおいての話しです。輸送システムは、車まで歩いていき、そのドアを開けるための足が人びとにないかぎり機能しません。病院というシステムが意味をもつのは、人びとがいまなお、まったく他者に頼ることなくおこなう活動、すなわち生きるという活動に従事しているかぎりでの話しなのです。」(P.359-360)__病気を治すのは、医者や病院ではなく、本人。そして、病気の病状を示すのも、本人。生きている身体の反応。

「思索や探求をおこないながら、〔分水嶺に沿って〕歩みつつ、わたしは、非対称的でありながら相補的な二つの領域、あるいは非対称的であって根本的に異なる二つの領域の間を進もうと努めています。思索というものは、現実を一面的にしか眺められなくなった時点で、終りを迎えるのです。」(P.360)

9 「物質(スタッフ)」の歴史性

H2Oと水

物質の歴史性

「〔しかし〕間違いなくフーコーよりもバシュラールのほうが、わたしに対してはるかに大きな影響を及ぼしたのです。」(P.366)

「そして現在わたしは、物質の歴史を研究したいと思っています。というのも、若い世代がそこに足を踏み入れつつあるように見える世界において、かれらが コンピューターというモデルに即して自己を想像することによって 失いつつあるのは、かれらの声ばかりではないと思うからです。つまり、かれらは、物質を取り除かれた世代としても登場しつつあるように思えるのです。」(P.368-369)__サブスク、E-Book、ゲーム、ビデオ。データ化とその「所有」。

「洗うことと浄化することは、まったく異なる活動なのです。さらにこの点を踏まえることで、わたしは、現在われわれの社会において失われつつある物質について語る絶好の機会を得ました。」(P.370)__ものと意味の分離。suffとdata。(個物としての)質料と(個物に宿る)形相の分離。

想像力の死

「しかし、わたしが論じているのは、水の外観ではなく、その深い実質を想像する人びとの感覚が失われたときに生じる、ある種の死についてなのです。」(P.371)

「われわれの精神、およびその内的構造の反映物としてのテクストが消失することによって生じる「想像力の死」について以前語ったように、いまわたしは、ある実質としての水が消失することによって生じる「想像力の死」について語っているのです。〔ちなみに〕わたしはいまでも、コンピューター上で書かれた書物を見分けることができます。」(P.371)

「すなわち、最初にフェルトペンで書き上げた文章でなければ、どんな文章であろうとコンピューターに打ち込む(FF)まいと誓ったのです。」(P.372-373)

10 偽神と化した「生命」

アメーバことばとしての「生命」

(ペルクゼン)「そして、そうしたカテゴリーをあらわすためにプラスティク〔可塑的な〕ことば plastic words という用語をつくったのです。かれは、プラスティックことば、ないしはアメーバことばが、きっかり二十五の特徴を有していると考えたので ペルクゼンは非常にドイツ的な人物です その二十五の特徴をすべて備えていないかぎり、いかなることばもそのカテゴリーに含めようとはしません。」(P.378)

「いま述べたようないっさいの含意を有しながらも、正確には何も意味していないのです。」(P.378)__日本語における翻訳語。

「わたしは次のような結論にいたりました。すなわち、こんにちわたしが生命ということばを口にする場合、それはたんに、ごほんと言うか、咳払いをするか、あるいは「ちぇ」と言っているのとそう変わらないということです。」(P.379)__「命の重さ」「命の価値」という数値化される生命。殺していい生命・殺してはいけない生命。なんと生命ということばは「生」から離れていることか。

「生命」はイエスのことばの倒錯である

「現代における用法を見れば、フリーダム〔自由〕やデモクラシー〔民主主義〕やリバティー〔開放〕といったことばが、しばしば偶像のように用いられる傾向にあるといえるでしょう。ただし、そうしたことばを実体とみなす人間はいません。このように考えたとき、ベティヒャーがわたしに指摘してくれたことが思いだされるのです。つまり、一つの生命 a life と言う場合、わたしはそのことばに実詞〔名詞〕的な意味を付与しています。わたしが、「ここにあるものは一つの生命である this here is a life. 」と言ったとします。そのように生命に実詞的な意味を付与することによって、わたしは、〔本来〕一個の人格 a person と呼ぶべき存在を一つの生命に変容させているのです。」(P.380)

「「生命」はつねに、他の人格について語る場合に使われることばなのです。それゆえわたしは、生命ということばがこのように生命なるものの一つという形で実詞的に用いられはじめた起源を調べることにしました。その結果わかったのは、この用法がまったく現代的なものであるということです。せいぜいさかのぼっても、誰か他の人間について「一つの生命〔なるもの〕」と語るひとびとが現れるのは、一九六〇年代に入ってからなのです。」(P.381)

人格に対する責任から生命に対する責任へ

ラッツィンガー枢機卿の驚くべき声明

エコロジーにおける「声明」の無意味さ

「わたしが強く感じるのは、現時点においてこのことばが〔人々の胸中に〕喚起するのは、恐れと、「わたしは責任を負わねばならない」という漠然たる意識であるということです。それゆえこのことばに含意されているのは、〔それ自体として〕善きものではなく、われわれが保存したいと思うものは管理可能であるという発想です。それは、生き生きとしていること aliveness ではなく生存 survival に力点を置いているのです。」(P.301)

シンボルとしての地球と受精卵

「それゆえ、たんに生命と言ったも、それによってあなたが何のこと話しているか誰にもわからないのです。あまりにも明白に根なし草のことばであるため、それはある種のシンボルと結びつかないかぎり、実践的に強力な含意を帯びることはありません。」(P.304)

「エリアーデのいう聖域とは、絶対的な他者へと通じる入口であり、聖なるもの、あるいは神、あるいは一つの力が自己を顕現する場所なのです。」(P.396)__聖域 sacrum。

「ヴォルフガング・ザックスが非常に巧みに表現したとおり、〔人類が〕これまで獲得してきた眺めのうち、もっとも暴力的な〔暴力的に獲得された〕眺めとは、地球をその外部から見た眺めです。ハッセルブラッド・カメラを地球から打ち上げ、それを使って外部から地球を撮影するために、どれほど大量の爆薬が必要であるか想像してみてください。われわれはいまやそうした場所から地球を眺めることができると主張するわけですが、実際には、たんにそのようにして撮影された写真を手にしているにすぎません。あの受精卵を撮影するために女性たちはどれほどの暴力を、しかも恥知らずな暴力を(FF)蒙らねばならなかったのか想像してみてください。忘れてはいけないのは次のことです。すなわち、われわれが地球をその外部から眺めた瞬間、また、妊婦の体内に存する〔本来〕目に見えないものを、すでにこの場所で目にすることができるものとして眺めた瞬間、伝統的な、そしておそらく必要不可欠な境界線が一挙に取り払われたということを。」(P.396-397)__前園社長が宇宙に行くために、どれほどの人の汗や涙があったか。それによって仕事(商売)を失った発展途上国の人がどのくらいいたのか。商品を作るのにどれだけの自然が破壊され、どれだけの残留物(廃棄物)を出したのか。わたしには計り知れない。

「生命は、敷居としてのこれら二つの映像を通じて、世界の全面的な管理を正当化します。それはこの空虚な概念がもつ聖性によって正当化されるのです。」(P.397)

自然の死と恐るべき復活

(キャロリン・マーチャント)「西洋におけるソクラテス以前およびそれ以後の哲学的伝統において、自然とは生きていること 一つの生命 a life ではなく、生きていること alive であり、一つの母体ないしは子宮のようなものであると考えられてきました。Natura a nascitura dicitur、すなわち、自然とは産まれるであろうところのものという意味だったのです。そうした自然、つまり異教的な自然は、いわゆる神々を、しかも非常に多様な神々を生みだしました。」(P.398)

「ギリシア人の場合、自然にはじまりがあったのか否かという問題は未解決の問題(FF)でした。〔これに対して〕キリスト教徒は、それが神によって創造されたものであるということを知っていました かれらはそれをユダヤ人から学んだのです。」(P.398-399)

「マーチャントによれば、その後、啓蒙思想へとつながるさまざまな哲学的思索の段階を経て、神によって生かされている自然というこの考え方は捨て去られることになります。神の掌中における、あるいは神の子宮における〔自然の〕たえざる創造という観念が失われた結果、自然はその生気に対する根拠を失いました。それと同時に自然は、ギリシア人がそこに見出した異教的な生気を取り戻すことはありませんでした。もはやそうした自然の生気は消滅し、忘れ去られてしまっていたのです。」(P.399)

キリスト教の空虚な墓

「〔しかしながら〕青と赤の敷居〔地球と受精卵〕を超えたところでわれわれが出会う空虚さはそれよりもはるか(FF)に恐るべきものだと思います。なぜなら、それらの向こう側に存するのは、たんなる空虚さではなく、無だからです。」(P.401-402)

「こうしたキリスト教的伝統の内部においてこそ、神の手に偶然的に委ねられていた自然が〔神という根拠を失ったことで〕死んだ後、生命なるものが管理されるべき対象として、また人工知能のように製造されることさえ可能な対象として現れるような文化的空間が生みだされるのです。」(P.402)

世界に対する責任という考え

(責任 responsibility )「長い間、法的な説明責任 legal accountability という意味で用いられてきた責任ということばは、もはや第一義的にはそうした意味をもたなくなっています。いまやそのことばは、誰かに対する法的な説明責任ではなく、何かに関する道徳的な責任を意味することばとなっているのです。それゆえ、このことばは次のような社会的想定と密接な関わりをもっています。すなわちその想定とは、われわれは世界を、自分たちが欲するかたちにつくりかえることができる、あるいは、自分たちがかくあるべしと考えるかたちにつくりかえることができるという想定です。「われわれは世界にたいして責任を負っている」と主張するとき、われわれはそれによって同時に、自分たちは世界を支配する力があると言っていることになります。ですから、いわゆる科学的な企てを追求することによって世界をつくりかえていかなければならないと確信することによって、われわれはますます、自分たちが世界に対して責任を負っていると信じなければならなくなるのです。〔それゆえ〕われわれが生命に対して責任を負っているとすれば、われわれは生命を改善したり、(FF)回復したり、救うことができなければならないことになります。」(P.404-405)

「さきほどお話したように、キャロリン・マーチャントによれば、近代初期の思想家たちが直面せざるをえなかったのは、「死せる世界における生命とはなにか?」という問いでした。しかるに、いまやわれわれが問うているのは、「われわれが生命に対して責任を負っているこの世界は、いかなる物質からできているのか?」という新たな問いなのです。そして、こう問うことによってわれわれが主張しているのは、自分達はこの世界を生かすことができるということです。つまり、「それ〔世界〕をつくることができる」というわけです。しかも、このつくる make という英語がもつ三つの意味すべてにおいて。」(P.405)

「つまり、製作する fabricate という意味、かたちづくる shape という意味、さらには「かれはかの女をものにした」 he made her 」という具合に用いる卑俗な意味において。」(P.405)

コンピューター時代の子どもたち

「〔いまや〕諸々のシステムを道具と呼ぶことはできなません。なぜなら、システムの操縦者もそのシステムの一部と化しているのが常だからです。」(P.406)

「ヨハネス・ベックは、中産階級に属する とはいえ、ここドイツにおいて中産階級に属さない人間がいるでしょうか? 現在三十歳の人びとと、現在十八歳の子どもたちとの間のジェネレーション・ギャップに驚いています。というのも、現在十八歳の子どもたちはほとんど日本人と変わるところがないからです。」(P.408)

まがいものの神と化した生命

「まず一九六〇年代のわたしは、とくにエーリッヒ・フロムの影響を強く受けながら、力強く生きることによって世界を打ち砕くことが可能であると、かなり無邪気に信じていました。」(P.409)

「意識ということばが、やがて生命ということばにとってかわられるかもしれないなどという懸念はいっさい抱かずに。」(P.409)

「それを通じてわたしが考えたのは、死ぬ能力が破壊され、わたしの死が「医療による介入 medicide 」にとってかわられようとしていること、つまり、わたしの死が、こうした場合にはもはや蘇生の試みはなされるべきではないという医療的な決定にとってかわられようとし(FF)ていることでした。わたしは『脱病院化社会』の中で、医療化によって生じる三つの主要な文化的帰結のうちの一つとして、死を見つめない社会の成立ということを論じました。それは人が死ぬことに直面することのできない社会であり、人びとに死に方を教育しなければならない社会です。」(P.410)

「と同時に、そうした社会においては、人が自己の死すべき運命を受け入れながら生きることの神秘さと美しさが失われてしまうのです。」(P.410)

「生命は、死のように抽象的なしかたで擬人化されるのではなく、受精卵や青い地球として、あるいは、医師がその生命の敵 死 から守らねばならない患者の姿として表現されるようになったのです。」(P.412)

「むしろわたしが強調したかったのは、生命が世界の超越的な基礎となったこと、そして、それゆえにこそわれわれはこの世界で「〔複数形の〕生命 lives 」について語ることができるということでした。生命はまがいものの神となり、受肉してわれわれの罪を贖ってくれた神〔イエス・キリスト〕を否認するものとなったのです。」(P.413)

宗教心の新たな段階

伝統に即して語るほど異邦人と化してしまう時代

「こうしてわれわれが住む世界では、人びとはますます次の二つのことがらを区別できなくなっています。すなわち、わたしがいまあなたを見ているというように、からだ全体を使っておこなう行為としての見ることと、スクリーンや写真に命じられてデイヴィッド・ケイリーを見ることを区別できなくなっているのです。」(P.421)

饗宴の場を生みだすセンス

「つまりその事実とは、世界を一個の全体としてとらえる以上、人間の時代は終わったということ。あるいは、とっくの昔に終わっているということです。」(P.422)

「そして、その場合の他者とは、自己の無力さや、われわれの結合された無力さをともに味わいうるような他者なのです。〔他方で〕ガイアについて語ったり、世界に対する責任を云々したり、それに関してわれわれは何かをなすべきであるという幻想を信じている人びとは、かれらを狂わせる気違いじみたダンスを踊っています。わたしは〔世界という全体を構成する〕一個の原子でもなければ、一個の美でもありません。〔それと同じように〕わたしがどれほど好んであなたを見つめようとも、あなたは一個の美ではなく こうしていまここにいるデイヴィッドという人物なのです。そうした不気味なエコロジーのダンスとは対極的なものを象徴する饗宴〔の雰囲気〕を生みだすことができるのは、このいまという時間を、できるだけそれを利用することがないことによって祝福しうるようなセンスです。つまり、いまこの現在を、それが世界を救うのに役立つからではなく、それが美しいものであるからこそ祝福しうるようなセンスです。」(P.423)__カント「手段としない」。

責任という観念の危うさ

「正気を失っていないが切り、わたしが責任を負うことができるのは、自分がそれに関して何かをなしうるようなことがらだけです。それゆえ、わたしの知人が誰かに率いられ、「地球温暖化反対!環境汚染反対!」と叫びならが、〔アメリカ〕中西部の都市の道路を歩き回っている若者たちを見ると、わたしは笑わずにはおれません。それは雨乞いの踊りなのです。(LF)(FF)責任というのは、長い間法律の世界で使われてきたことばです。この行為を〔意図的に〕おこなったことに対して、あなたは責任を負う、という具合に。しかし、十一世紀にはそうした用法はありませんでした。十一世紀において、もしもあなたが木から落ちで誰かの頭にぶつかり、その男を殺してしまったとしたら、あなたがかれを意図的に殺し高い中にかかわらず、あなたはかれの主人に対して、その男の財産価値を償う必要がありました。謀殺を、殺意なき殺人から区別する考え方は、のちの時代に生じたのです。」(P.424-425)

「では、そうした責任という概念は実際のところ何を意味しているのでしょうか?それはある独特なタイプの倫理にほかなりません。すなわちそれは、自分が責任を負っているものに対して、自分は何をなしうるのかという信念と結びついた、独特な倫理なのです。」(P.425)__「一億総懺悔」との違い。

「すなわち、「あの利口な人物がわたしに、責任を感じるべしと言っているのだし、いずれにせよ、わたしにはなにがしかの力や影響力があるのだから、わたしがいかにふるまうかが決め手になるのだろう」と。しかし、ちょっと考えてみるだけで、こんな話しはペテンにほかならないということがわかります。それは、わたしのいう新たな宗教心の基礎をなす考え方としてうってつけのものであり、この新たな宗教心によって、人びとはかつてないくらい支配されやすく、管理されやすい存在になるのです。(LF)それゆえわたしは、〔人びとに〕いまを生き生き生きよう let's be alive と呼びかけます。あらゆる痛みや災いをかかえつつ、この瞬間に生かされてあることを祝福し、 心から祝福するのです そのことを自覚的、かつ儀礼的に、また、率直に楽しもうと呼びかけるのです。わたしには、そのように生きることが、絶望や宗教心 あの非常に邪悪な種類の宗教心 に対する解毒剤になると思われます。」(P.426)

「そうした行動は、賢明で、分別があり、理にかなった行動です。だからといって、あなたは何に対して責任を感じるというのですか?あなたが責任を感じうるのは わたしはごくあたりまえの英語を話しているつもりです あなたがそれに関して何かをなしうる場合です。もしも責任ということばの意味を弱めて、あなたにとって何かよいこと、好ましいこと、分別があって、理にかなっていて、意義のあることを意味するだけのことばとして用いたいというのであれば、そうしてください。それは一つのキャッチワードなのです。理にかなった行動をとろうとする場合、あなたが無理やり儀礼に参加させられることはありません。しかし、責任ある行動をと(FF)ろうとするやいなや、あなたは自分自身の健康に対して責任を負わされ、かりに健康に留意しない場合には罰を受けてしかるべき存在にされてしまうのです。」(P.427-428)

ガイアとは「無ガイア」仮説である

「つまりガイアとは、それを抱きしめ、それを感じるためには人間のあらゆる感覚を動員しなければならない地球という存在を認めようとしない、無ガイア仮説なのです。地球は、人がその匂いをかぎ、その風味を味わうことができるものです。わたしは〔たんに〕一個の惑星の上に住んでいるのではありません。」(P.431)

「その後イリイチは、諸価値ということばは、商品とは不可避に稀少なものであるという経済学的な想定を色濃く反映したことばであると考えるようになった。」(P.434、原注)

ドナ・ハラウェイ『猿と女とサイボーグ』

ロイド『初期ギリシア科学』

ルイス・デュモン『ホモ・ヒエラルキクス』

ポラニー『大転換』

訳者あとがき

David Cayley, Ivan Illich in Conversation, House of Anansi Press, 1992

「それはたとえば、かれがモーリス・バーマンのことばを借りて「サイバネティックスの悪夢」と呼ぶ、人間の自己イメージの変化であり、かつマラ、それと密接な関わりをもつ、「ニーズの時代」から「要求値の時代」への変化でもあった。」(P.452)

二〇〇五年七月 高島和哉

<おわり>