Ivan Illich, Shadow Work (1981, Marion Boyars) の邦訳です。「フランス語版への序」と「平和とは人間の生き方」という論文が追加されています。

ネットで送料込み335円。本当は単行本が欲しかったのですが、これが一番安かったので。

何種類かの邦訳本があります。

岩波現代選書 1982/09/24

岩波現代選書特装版 1998/05/06

岩波モダンクラシック 2005/07/22

岩波現代文庫 2006/09/15

岩波文庫 2023/11/15 文庫版解説「ヴァナキュラーな生を求めて」栗原彰、付き

それぞれのうちでもカバーがちがうのがあったりして。確かめてはいませんが、「改訳」「新訳」などの文字がないので、内容は同じなんでしょう(誤植の訂正程度はあると思いますが)。

「同じ」、というのは「並べてある文字が同じ」という意味です。最近、小さな文字が読みづらいので、単行本のほうがいいと思っていたのですが、文庫本は単行本の「縮小印刷」ではありません。ちゃんと組み直しています。なので、文字が小さいということはないようです。比べてはいませんが。ということは、ページ数がちがうのです。「は~い、教科書(シャドウ・ワーク)の〇〇ページを開いて」と言われて、文庫本を持っている人と単行本を持っている人が開くページの内容が違うのです。

岩波書店がいつまで活版印刷(活字写植、組版)をおこなっていたのかはわかりませんが、この本あたりはその変化の最中かもしれません。

文字を「文字コード」に変換してしまえば、1ページの行数、1行の文字数、さらに文字の大きさもいくらでも変更できます。「文字が本のページのどこに(どの位置に)書いてあるか」は「意味をなさない」のです。書道をやっている人に怒られそうです。どういう字をどう配置するか、それが問題にならないのですから。

問題になるのは「文字」ではなくてその「意味」です。「本」や「文字(活字)」とは別に、「意味」があるということです。

当たり前のように思えますが、親に絵本を読んでもらったときのことを考えてみてください(私は思い出せませんが)。ウサギの絵が「ウサギ」を表していることがどうしてわかったのでしょうか。う〜ん、わかりません。実際のウサギを見たことがなくても、親の「ウサギがいました」という声で、そして多分ウサギを指さす親の指で、ページの「ウサギ」の部分と「ウサギ以外」の部分を「区別」することができたのだろうと思います。そして子どもは、そのページを見たり、似たような絵を見ると「ウサギ」と言って、あるいは「ウサギ」と指さして、親の同意を求めます。「そう、ウサギさんね」とか「いいえ、これはネコさん」とか、こういうことを何度も繰り返して「ウサギ」という言葉の「意味」をおぼえていくのでしょう。

次は「文字」です。絵本のページにある(たぶん)「ウサギ」ではないところに、(たぶん)黒く並んでいるもの、それを親は「ウサギさんがいました」と声に出すのです。文字のない絵本もあるだろうし、画集は文字のない絵本に近いかもしれませんが。

いつか子どもはそれが「文字」であることに気づきます。それでもその後もずっと、そのページを開くと文字ではなく、親の声が聞こえるように思うかもしれません。声が聞こえなくても、そのページが「表しているもの」はわかるはずです。ここまでは、ページとそれが表す「意味」は分かれていません。「カメ」のページを開くと「カメ」が見え、「ウサギ」という意味は見えません。

本の文字(ページ)から、文字(ページ)の意味が分離するのは、ヨーロッパにおいては12世紀前半だとイリイチは考えています。グーテンベルクの活版印刷より随分前です。それ以来、どこにどういう文字で書かれているか、ではなくて、「なに」が書かれているかが(あるいはそれの意味が)問題となります。このことを、《「本」が「テクスト」になった》、とイリイチはいいます。

およそ一一四〇年前後に、一枚のページがめくられたのである。書物の文明の中で、修道院のページは閉じられ、学問のページが開かれたのである。(イリイチ『テクストのぶどう畑で』邦訳、P.87)

書物は、先例のないある種のものの象徴となる。その文字に表されているが、触れることのできない存在を、私は〈本の形をしたテクスト bookish text 〉と呼ぶことにしよう。(同、P.127)

書物は一冊の本の形をしたテクストとなった。このテクストは学究的精神を呼び起こした。(同、P.128)

「テキスト」と「テクスト」の違いはわかりません。もし同じなら、「新しい言い直しを好む(ありがたがる)」日本語の特徴かもしれません。

「文庫本」が可能になったのも、本がテクストになっていたからです。

現代に繋がる文庫出版という出版の一形式を日本に定着させたのは岩波文庫である。岩波文庫の成功以降、新潮文庫、改造文庫、現代教養文庫など多くの文庫が出版社から立ち上げられ、いずれも当初は世界の古典的名著を安価に提供することを目的としていた。(Wikipedia「文庫本」)

「安価に」というのも気になりますが、「どんな本を持っているか」ではなく「どんな本を読んだか」が、つまり、「容れ物(容器)」が大切なのではなく「中身(内容)」が、大切だということです。グーテンベルクは活版印刷によって、安価に、大量に本を作り出し、それを普及させたのですが、それを可能にしたのは、容れ物と中身の分離です。それまでは「容れ物」と「中身」は一体でした。「道具」とそれを「使う手(あるいは使い手)」が分離されていなかったように。この出来事をイリイチは「第一の分水嶺」と呼びます。

本が表しているのは、文字ではなく、文字の意味でもなく、文字にも声にもなる前のもの、「作者の意図のようなもの」になります。絵本のウサギは、「ウサギ」ではなく、「ウサギの絵」になります。聖書は「神の声」ではなく、「神の声が書かれたもの」になります。

それが当たり前になった後に生まれ育った人には、その区別は簡単ではありません。

そしてそれがついには、「中身があれば容れ物は必要ない」ということになります。それが「電子書籍」です。本は「テクスト」ですらなく、「データ」になります。1980年代、イリイチの言う「第二の分水嶺」です。文字コード(数字)の羅列です。日本などの漢字(表意文字)を使う文化では、「文字に意味がある」というのは当たり前です。でも、アルファベットなどの表音文字を使っている文化では「文字」そのものに意味があるのではなく、「文字の順序」が意味を表します。また、「 ba 」というのは「バ」という音を表し、「 ab 」は「アブ」という音を表します。漢字では「山」は「やま」という音を表すとともに「サン」という音も表します。音とは別に「山」という字は「意味」を持ちます。逆に「サン」という音が「山」を意味するとは限りません。

私は、「精神さえあれば、肉体は邪魔なだけだ」という発想を連想します。若い頃はともかく(?)、年齢を重ねると、あちこち痛くなったり痒くなったり、そして最近思うように体が動かなくなってきました。できることができなくなるのは辛いことです。どんどん体が邪魔になってきます。脳をデジタル化して体を捨てる映画をいくつか観たことがあります。というか「AI」というのは、体のない精神のようなものかもしれません。

姿形が変わったり(整形手術をしたり)、他人に乗り移ったり(憑依したり)しても変わらない「精神」があるのか。これは「アイデンティティ(同一性・自己同一性・自我同一性)」の問題で、西洋人にとっては(日本人にはわかりにくい)大問題です。日本人にとっては「同じ」ということはわかっても、「それがそれに同じ」とか「自分は自分に同じ(自分は自分である)」ということは意味がない(意味不明)だからです。

「です」ではなく「でした」かもしれません。私は『開運!なんでも鑑定団』(テレビ東京、1994年〜)が好きで、毎回観ています。

なお、放送作家の高橋秀樹は、「家宝鑑定ショー」がルーツであるとしつつも、原型はイギリスで1979年から放送されているBBCの番組『Antiques Roadshow』であると述べている。(Wikipedia「開運!なんでも鑑定団」)

「本物か偽物か」が、「いくらか(数字)」で表示されます。私が否定したい世界観そのものなのですが、面白いので毎回観てしまいます。

〈シャドウ・ワーク〉は「不払い労働」だと早合点した人がいます。平等(同じ)でないことが「ジェンダー」なのに、勘違いして「ジェンダー平等」を叫んだ人々がいます。

イリイチの用語はことごとく誤解されます。それはイリイチが「造語」したからではありません。それまであった「単語」に新たな意味をつけ加えます。あるいは、その単語が本来持っていた意味を蘇らせます。それらは外国語、特に文化的歴史的にまったく異なる日本語に訳すことは困難です。

いくつか例を挙げます。

日本語には多分ありませんし、英語でもほとんど見られなくなった「女性名詞・男性名詞・中性名詞」などの「性(文法性)」です。これは「生物学的な性(セックス)」と関係あるような、ないような。生物でないものにも「性(ジェンダー)」があるし、同じものでも言語によって「性(ジェンダー)」は変わります。

ジェンダーはフランス語で「 genre ジャンル(古フランス語 gendre)」です。つまり「種類」です。「男性(雄)・女性(雌)」の「性」ではないのです。日本語で「性」を「さが」と読んだりしますが(性質・性格などの性)、それも「ジェンダー」とは異なるでしょう。

まず最初に「世界共通の(普遍的な)性」、つまり「生物学的な性」があって、それが各文化や言語でどう表現されるか、と考えると、イリイチが言わんとしていることの逆になります。まずジェンダー(種類・区別)があります。「犬」「猫」「太陽」「月」などです。「男」「女」もその一部です。そして、それがその文化にとって「どのようにあるか」あるいはそれを「どのように見るか」「どのように考えるか」が「性(ジェンダー)」だと思います。そういう意味では「社会的」なものです。

ジェンダーを「社会的性役割」のような意味に捉えて、「男女平等」を「ジェンダー平等」に言い換えたりしていますが、それはむしろ「性差別」を助長していると思います。イリイチは「フェミニスト主流派」の言説について、

彼女たちは、専業主婦を賃金獲得の家長に結びつけている。その際、男根よりもむしろ彼らの給与(ペイ)のほうが羨望の主要な対象となっている。彼女たちは、フランス革命後になされた女性の「本質」の再定義が、男性のそれと相並んですすめたれたものであったことにこれまでのところ気づいていないようである。彼女たちは、それゆえ二重に盲目である。ひとつは、成長をめざして階級敵が仕組んだ十九世紀の陰謀にたいして、そしてもうひとつは、両性間の経済的平等をはかるために彼女たちが各家庭内に持ちこむ二十世紀の争いによってその十九世紀の陰謀が強化されるのだということにたいして。(P.225)

男女平等やLGBTなどが、「人類(人間、human being、homo )」という概念と同様に、人間の優位性(それは西欧の優位性であり、男性の優位性ですが)、つまり人間以外の動物との差別性から生まれてきているのだと思います。

ヴァナキュラーというのは、「根づいていること」と「居住」を意味するインドーゲルマン語系のことばに由来する。ラテン語としての vernaculum は、家で育て、家で紡いた、自家産、自家製のもののすべてにかんして使用されたのであり、交換形式によって入手したものと対立する。(P.127)

「ヴ v 」の発音は、私には(日本人には)違和感があるのですが、日本語(漢字)に翻訳しない限り仕方がありません。まあ、「バナキュラー」と書いても他と間違うことはないのですが。いい翻訳語が見当たりません。「土産」は「みやげ」になっちゃうし、「土着」というと「土地」に縛られて、外から見た(客観的な)見方になっちゃうし。「土地・文化に固有」というと「家」というニュアンスがなくなるし。

われわれが必要としているのは、交換という考えに動機づけられていない場合の人間的活動を示す簡単で率直なことばである。それは、人々が日常の必要を満足させるような自立的で非市場的な行為を意味することばなのだ。その性質上、官僚的な管理からまぬがれているその行為は、それによってその都度独自の形をとる日常の必要を満足させるものである。ヴァナキュラーというのは、この目的に役立つ古い〔古き良き〕ことばであるように思われる。また多くの現代人によって受け入れられるはずのことばであろう。(P.128-129)

「交換ではないもの」、あるいは「商品ではないもの」を思い浮かべることができますか。それは「身の回り」にあるでしょうか。

私は、家の裏庭で野菜を育てています。穫れた野菜は「ヴァナキュラー」と言えるかもしれません。でも、種や苗を買ったり、肥料を買ったりします。雨水だけではなくて、水道の水も撒かなくてはなりません。それらは商品(あるいはサーヴィス)です。お日さまの光、空気、植物が育つ力は商品ではありませんが(今のところ)、それらは「ヴァナキュラーなもの」とは違うでしょう。

これも「ヴ v 」がたくさんついています。英語では「宴会、(酔ったような)陽気さ、上機嫌」などの意味ですが、「con- (共に)」「 -vivial(生きる)」ということなので、「自立共生」と訳されることもあります。玉野井さんは「解説」で、

もともと「コンヴィヴィアリティ」は、イリイチにとって、「産業的生産性とは正反対の意味を示す」ものとして選ばれたことばであり、いうなれば、人々がヴァナキュラーな領域をふまえて自律的な生を互いに分け合いながら拡充するとでもいった、生き生きとして表現として用いられている(・・・)(P.309)

といっています。「生き生きとして共生的な」(P.167)と訳して「コンヴィヴィヴィアル」とルビを振っているところもあります。「生きること」「生活すること」「活動すること」「働くこと」などが、その文化で「どのようにあるか」「どのように見る(見える)か」「どのように考える(考えられる)か」は異なります。

イリイチは「働くこと(仕事)」が「賃労働(支払われる労働)」に変わっていく過程に注目しています。それは「コモン(共有地、共有物)」が商品に変わっていく過程です。生活する(生きる)ということが、働く(賃労働)ことであり、商品を生産し=買うこと、に変わっていきます。「生きるために働くのか、働くために生きるのか」という問いが生まれます。「商品を作るために生きるのか、商品を買うために生きるのか」「生きるためにお金を稼ぐ(使う)のか、お金を稼ぐ(使う)ために生きるのか」、これらの問いは商品社会(貨幣社会)、産業的生産社会に特有ものであることは明らかです。

これは「生活の自立・自存」と訳されている「 subsistence 」と関係しています。

このなかで邦訳しにくかったものに subsistence がある。(中略)地域の民衆が生活の自立・自存を確立するうえでの物質的、精神的基盤というほどの意味であると解される。それゆえこの言葉には、「人間生活の自立・自存」といった訳語をひとまずあてておいた。(P.310、訳者解説)

「生きる」ということは、「水分や栄養を摂る」ということではありません。いまガザ地区で起きていること、それにたいする「人道支援」は、「支援物資を送ること」になっています。それはトランプが「土地と住宅を用意するから、パレスチナ人を移住させる」と同じで、「医療を与える」「学校を与える」「本を与える」「自動車(交通手段)を与える」、「物(生産物)やサーヴィスを与える」ことが(そして、それらを受け取ることが)「生きること」だといっているのです。

イリイチは「H2Oと水は違う」といっています。

水はもはや浄化の担い手ではなくなり、逆に人間が水の浄化を自分の責務と心得るようになった。H2Oと水は象徴的な反対物といえる。H2Oは近代の社会的な創造物であり、技術的な管理を要する稀少な資源である。それは近代的精神の発露であり、理性の夢によって育まれる怪物なのだ。(イリイチ『H2Oと水』邦訳、P.167、傍点引用者)

水源として、あるいは発電のためにダムを作って、そこにあった村を水没させる。飛行場建設のために、そこに住む人を移住させる、・・・。

「食べる」ことと「栄養を摂る」ことが同一視されつつあります。哺乳ビンが母親に取って代わるとき、母親はジェンダーを失って「歩く哺乳ビン」や「歩く子宮」になります。「ジェンダー平等」はそれを目指している気がしてなりません。「母乳の代わりに哺乳ビンを」「子宮の代わりに試験管ベイビーと人工子宮を」。それは「調理の代わりにウーバーイーツを」ということです。

仕事は「 work 」や「 labor ( labour )』の訳語にあてられています。「 work 」はゲルマン語系、「 labor 」はラテン語系の単語です。フランス語には「 travail 」と「 labeur 」があります。ニュアンスの違いはわかりません。「仕事」「労働」という訳語があてはまるとも思いません。

英語には、労働のこの二つの違った面を表すのに二つの違った言葉をもっているという長所がある。使用価値をつくるものであって質的に規定されている労働は、work と呼ばれて、labour に対置され、価値をつくるものであってただ量的に計られるだけの労働は、labour とよばれて work に対置される。(マルクス『資本論』第一巻、S63、大月 P.64、エンゲルスの注)

エンゲルスは英語が得意だったから、当時はそう使い分けされていたんだろうけど、いまでもそうなのかはわかりません。「 labor 」には「お産」という意味もあり(フランス語の医学用語としての出産は「 travail 」)、イリイチは一般的に「働く」という意味で「 work 」という単語を使ったのかもしれません。

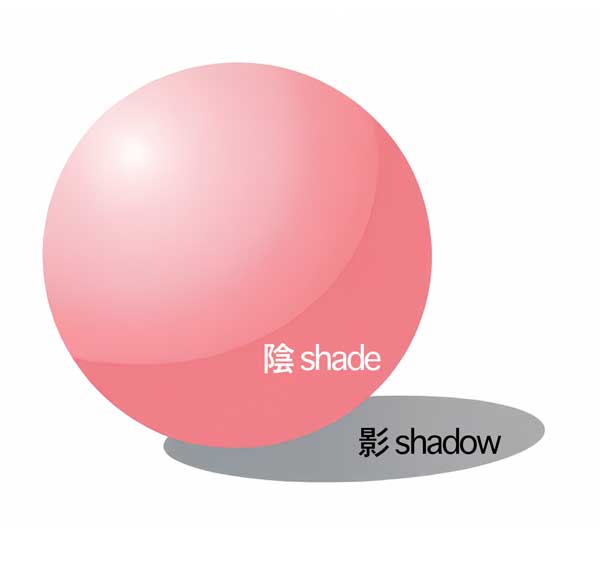

「 shadow 」は「影」ですが、日本語の「影(かげ)」は「光」という意味です。光を遮ってできるもの、光が当たらないものは「陰」ですね。似た単語に「 shade 」があります。Wiktionary には、

shadowは影が投影されてできた影を示すのに対し、shadeは日光が遮られた影全体を示す(陰)。(「 shade 」)

う〜ん?「精選版 日本国語大辞典」には、

いん‐えい【陰影・陰翳】

〘 名詞 〙(「陰」「翳」は、光の当たらない部分、「影」は、光によってうつしだされた明暗の、暗の部分をいう)

① ( ━する ) かげ。くもり。また、かげって暗くなること。かげを作って暗くすること。

② 色、音、調子、ことば、感情などに感じられる、他とは微妙に異なる趣。ニュアンス。

③ ( [英語] shade and shadow の訳語 ) 物に光が当たるとき、その物自体において生じる明暗の暗い部分(陰)と、光がその物にさえぎられてできる背後の暗い部分(影)。(「陰影」)

図にすると、

でしょうか。

日本では「仕事」が「仕事」と「労働」を飲み込もうとしているように思います。「影」が「影」と「陰」を飲み込もうとしているようにも思えます。

「見る」「見える」、つまり「どのように見るか」ということは、その文化にとって「どのようにあるか」「どのように考えるか」と大きくかかわっています。ものが光っている(光を放っている)のか、ものが光を反射しているのか、あるいは、それが「見える」というのは「見る」ことと違うのか。

古典ギリシャにおいては、「見る」というのは能動的行為でした。目から「触手」のようなものが伸びて(視線)、対象を抱くのです。なので、それは「触覚」に近いものです。また、対象からなにかが分離して飛び出し、それが目に入ることによって見えるという人もいました。いまで言えば「匂い(嗅覚)」に近いものでしょう。いずれにしても「正しく見る」ということが「善く見る」ということで、それには修練が必要でした。

近代になると、「見る」は「見える」に近づきます。目は「頭蓋骨にあいた二つの穴」で、目の構造は「カメラ」のようなものと考えられるようになります( camera はラテン語で「部屋」という意味です)。まぶたを開ければ、誰にでも、同じように、光が水晶体(レンズ)をとおして入ってきて、網膜(フィルム)に映るのです。「見え方そのもの」には、個性的なものや、ヴァナキュラーなものはない、ということになります。あるいは「世界(人類)共通の(客観的な、科学的な、物理的な)見え方」があって、その見え方が文化や時代によって「異なった意味をもつ(異なった形をとる)」という考え方です。客観的なものの存在と、認識する主体とが別に存在するということです。

それでも「画家の目」や骨董商のような「目利き」に見えているものと、私に見えているものは違うように思います。私(人間)に見えているものと犬や猫に見えているもの、トンボに見えているもの、魚に見えているものはきっと違います。

本論に戻りましょう。

〈シャドウ・ワーク〉の本質をつかむためには、われわれは以下の二つの混同を避けねばならない。第一にそれは、人間生活の自立・自存の活動ではないということである。社会的な人間生活の自立・自存ではなく、形式的な経済をささえるものだ。第二にそれはまた、支払いのよくない賃労働でもない。〈シャドウ・ワーク〉の支払われない労働というかたちは、賃金が支払われていくための条件であるのだ。(P.206)

〈シャドウ・ワーク〉を「支払われない労働」と考えるのは、「労働は支払われるものだ」と考えることの裏返しです。家事や育児、通勤、より良い仕事をするための(=自己を高めるための)勉強、などを「労働」だと考えているのです。私の親の世代なら、「そんなもの仕事じゃない」というでしょうが、「通勤手当」「出産手当」「育児手当」「扶養手当」、最近は「自己啓発手当」などもあります(啓発は啓蒙・開発の意味になっています)。

賃金(給料)を上げること、教育や医療などの福祉(制度)の充実を求めること、これらが商品やサーヴィスへの依存を高めることになります。

今クールのドラマで、『明日はもっと、いい日になる』(フジテレビ系)というのがあります。神奈川県にある児童相談所の話です。児童虐待(DV)が主なテーマですが、まるで親は「児童心理司」や「児童福祉司」にならなくてはならない、といっているようです。でも、それは不可能なので(可能なら「児童福祉司」や「児童心理司」なんて職業は不要です)、結局行政(児童相談所)に依存するということになります。親は、児童相談所の「プログラム」や「支援」に頼ることになります。でも「親になる」(「親である」と混同されています)ために、勉強や教育や支援が必要なのでしょうか。

韓国の合計特殊出生率は0.72(2023年、日本は1.26、中国は1.00)だそうです。子供は「生まれるもの(授かりもの)」ではなくて「作るもの」「生むもの」になりました。出生率の低下は「養育コストの増大」が大きな要因なようです。子供の病院代、保育園の費用、塾、高校・大学の教育費など、いくらかかるのでしょうか。働くために保育所に預ける、保育所に預けるために働く、病院代、学校費用を稼ぐために働く、要は「賃金労働者を作る」ために「自分が賃金労働者であること」を強制しているのです。

教育の後を追うように、家事や育児は「商品(サーヴィス)」になりました。専門家(〇〇司等)が生まれ、制度(〇〇所等)が助長・保障します。高度成長期に三種の神器といわれた「掃除機(白黒テレビ)・洗濯機・冷蔵庫」は「カラーテレビ・クーラー・自動車」に、そしていまでも「新・三種の神器」が入れ替わり立ち代わりあらわれています。また、外食産業やデリバリーも家事労働を「代行」してくれます。冷凍食品(加工食品)やウーバーイーツに払うお金は、「家事労働に対する支払い」といえるかもしれません。掃除機に支払うお金は、「家電産業」という「産業的生産」を支えます。外食産業やデリバリーはそこで働く賃金労働者を生み出します。

実際、より直截にいってみるならば、産業化とともに、報酬は受けないがしかし家庭を市場から独立させることにはなんら貢献していないある種の労働が出現したのである。事実、この新たな種類の活動、すなわち、生活資料(サブシスタンス)の生産にはかかわらない家庭という新たな空間における主婦の〈シャドウ・ワーク〉は、賃金労働者である夫の生活の必要条件となり、彼を雇用正式に申告をして課税の対象となるものとせよ、もぐりの労働にせよへと物質的にしばりつけている。(P.13)

産業社会以前は、

家庭の維持それ自体が、その存在に必要とするものの大部分をつくっていたのだ。こうしたいわゆる生活の自立と自存の諸活動は、ここでの課題ではない。私の関心は、まったく異なった形の支払われない労働である。これは、産業社会が財とサーヴィスの生産を必然的に補足するものとして要求する労働である。この種の支払われない労役は生活の自立と自存に寄与するものではない。まったく逆に、それは賃労働とともに、生活の自立と自存を奪いとるものである。賃労働を補完するこの労働を、私は〈シャドウ・ワーク〉と呼ぶ。これには、女性が家やアパートで行う大部分の家事、買い物に関する諸活動、家で学生たちがやたらにつめこむ試験勉強、通勤に費やされる骨折りなどが含まれる。押しつけられた消費のストレス、施療医へのうんざりするほど規格化された従属、官僚への盲従、強制される仕事への準備、通常「ファミリー・ライフ」と呼ばれる多くの活動なども含まれる。(P.205-206)

「家庭」は「家の庭」から、「 home 」や「 family 」の意味に代わりました。

先例のない性(セックス)の経済的分割、先例のない経済的な家庭概念、先例のない家事領域と公的領域とのあいだの対立によって、賃労働が生活に不可欠な随伴物となった。これらのすべては、働く男たちが各自の家庭の主婦の番人となり、またこの保護の役がわずらわしい義務となることによって、達成されたのである。羊や浮浪者の囲い込みに失敗していたところで、女性の囲い込みが成功したのである。(P.219)

「家庭を守る男」というイメージはなくなりつつあります。女性も賃労働車になることが当たり前になりました。専業主婦は「おとぎ話の世界」になりました。賃労働そのものが「稀少性」になっています。少子化、人口減少が問題だとして、それの解決は簡単です。「生産しない」ということです。生産しなければ消費もないのですから。でも、消費財が稀少性をもつ限り、それは不可能です。たとえ完全雇用が実現したとしても。

そもそも「結婚しない(家庭をもたない)」人たちが増えているようです。西欧では「婚外子」が増えているようだし、西欧ではなくても、先進国ではそれが「自立・自存」だと思われているみたいです。「個人」が「自立・自存」の象徴のようになったのは、産業社会になってからです。そしてそれが幻想なのは、賃労働・商品に依存することだからです。

『ちはやふる ーめぐりー』(日本テレビ系)で、畳の雑巾がけが気になりました。昔、どうやって掃除をしていたのかを知らないスタッフが増えているのだろうと思います。「はたき」「ほうき」「雑巾」を、どういう順番で、どう使うか知っていますか。まあ、軽そうな畳だったし、い草の代わりにナイロンなどが使われているのかもしれませんが。

イリイチが憂いているのは、商品やサーヴィスへの依存が増えることによって、「生活する(生きる)技術(力)」が失われていくということです。

現代人は、生存は生活の自立・自存にもとづいて可能であるという考え方に不安を覚えている。代替的な技術の使用によって生活の自立・自存の現代的な形態が一般的な関心の中心となるような世界があるが、そうした世界のことを、現代人はほとんど考えつくことができない。こうした障害のひとつが個人的な恐怖であるといってよい。こういう恐れに伴い、死と幼時にたいする態度もまた大きく変化した。(P.276-277)

水道や電気がない生活、スマホやコンビニがない生活すら想像することがむずかしくなっています。それを想像することは「恐怖」なのです。その世界は、中世まで(数百年)遡る必要もなくて、半世紀前までは身近でした。2・3世代前です。

イリイチは、南アメリカでそれが崩れていく姿を間近で見ていました。私もそれを見ていたはずなのです。でも、私は「鉄腕アトム」とともに、開発がもたらす「輝く未来」を夢見ていました。鉄腕アトムの誕生日は2003年4月7日だそうです。それから20年以上経ちました。いま日本で見ることができるのは、ぎこちない動きをする人型ロボットです。それが話す言葉の違和感がなくなりつつあります。でもそれは、「技術が進歩したから」ではなくて、「違和感に慣れてきたから」なのではないでしょうか(NHKニュースの「自動音声」にはまだかなりの違和感があります)。

イリイチが死んだのは2002年です。イリイチが「生成AI」「 ChatGPT 」を見たら驚くでしょう。その不自然さに。さらに、それを「普通」「自然」なものと見ている世界に。そして、それによって失われた「自立・自存の生活」「生きる技術」に。

〈シャドウ・ワーク〉、「支払われない労働」が「支払われない」ことが問題なのではなく、〈シャドウ・ワーク〉が「支払われる労働に依存すること」「支払われる労働(商品に依存すること)を創り出すこと」、そして〈シャドウ・ワーク〉をさらに作り出していくことが問題なのです。それが商品やサーヴィス、それを支える制度への依存を高め、「自立・自存の生活」「生きる技術」がなくなっていくことに、イリイチは警鐘を鳴らしているのです。

つまり、賃金の支払われる仕事から生ずる余剰は雇用者が直接取り立てるが、支払われない仕事の付加価値は賃金労働を経由して初めて雇用者の手に届く。余剰は、このような男性と女性の経済面での分裂をとおしてつくりだされ、徴収されるわけだが、産業社会以外のところでは、こうした分裂は見ることができない。(P.71)

そのような二つのタイプの仕事が存在しなかった以上、男と女に異なる経済的性質を付与することは考えられなかったので、この種の異性をつなぐためにわざわざ家族が存在するなんの必要もなかった。核家族であれ、拡大家族であれ、歴史上どこでも、家族というものは、相補的でありながら互いに排他的な二種類の仕事

一方は主として男性( the male )に、他方は女性( the female )にふりわけられているを結びつける媒介具などではそもそもないのだ。家族をとおして分かちがたく結びつけられた、この対立的な活動形態の共存という事態は、商品集中社会に独自なものである。いまやわれわれは、それが開発や完全雇用を追求することから不可避的に生じた結果であることを知っている。(P.71-72)

「女性の社会進出」は、経済的単位(象徴的なのは各家族)を残しながら行われました。女性は、〈シャドウ・ワーク〉と「賃労働者」の両立(というより倍増)を強いられました。でもそんなことは不可能です。

〈シャドウ・ワーク〉は「支払いのない労働」とされ、家事や育児という商品(サーヴィス)にどんどん委ねられます。それは「支払われる労働」「賃労働」にますます依存することです。「生活の自立・自存」はどんどん失われ、既製品や規格物(つまり商品)に満たされ、ヴァナキュラーなものはどんどんなくなっていきます。

それは経済単位としての家族を「形式的」なものにしていきます。たんなる「経済単位」です。子供を育てるということは、「子供にお金をかける」ということになりました。子育ては「お金がかかる」ということです。「子供に投資する」と言われることもあります。「ホモ・エコノミクス」としての子供ばかりになります。

ではどうすればいいと言うのでしょうか。

経済平和への挑戦こそが、現代の大きい歴史的課題である。暴力や革命はコカコーラと同じように輸出できるけれども、民衆の平和は輸出できるものではない。これがイリイチ平和論の骨子である。(P.311、訳者解説)

「経済平和(パックス・エコノミカ)」とは、

第一に、「パックス・エコノミカ」は、人々が自分で生活を維持することができなくなっているという仮定を蔽い隠している。(中略)

第二に、「パックス・エコノミカ」は環境にたいする暴力を促進する。この新たな平和は住民の無事を保障するが、この無事とは、商品の生産のために採掘される資源として、また商品の流通のためにあてられる空間として、環境を使用してよいということにほかならない。(P.34)

第三に、新たな平和は、男性と女性との新たな戦争を促進する。(中略)この戦争もまた、いわゆる生産諸力の成長の必然的な結果なのであり、その過程は、賃金労働が他のすべての形態の仕事をますます完全に独占することを意味する。(P.35)

それに対して「民衆の平和」は「ヴァナキュラー」なものです。

開発にかこつけて、民衆の平和にたいして世界的な戦争がしかけられてきたのだ。すでに開発ずみの地域には、民衆の平和はほとんど残っていない。民衆に平和を取り戻させるには、経済開発にたいして草の根からの民衆の手で制限を加えることが重要なことと考える。(中略)

平和とは言語と同様に、ヴァナキュラーなものなのだ。(P.21)

この極東(日本・・・引用者)では、西洋におけるよりも、平和の研究をその基本的な原理にもとづいて進めることが容易なはずである。その原理とは、「戦争にはすべての文化を同一化する傾向があるが、平和は、それぞれの文化に独自の、他とは比較できない方法で花を開かせることを可能にする」ということである。この原理からみちびかれる命題は、平和とは輸出できるものではないということである。移転されると、平和は必ずだめになってしまう。平和の輸出は必ずや戦争を意味する。(P.24)

残念なことに、日本でも「平和」は「繁栄(=開発)」とセットになっていて、「平和と繁栄」です。でも、日本には日本の平和がある、いや「日本の平和しかない」のです。それは商品のように「輸入」できるものではありません。「日本」という「国名」は誤解を招きそうです。「地域」あるいは「コミュニティ」といったほうがいいのかもしれません。

「コミュニティ community 」はほぼ日本語化しています。これを「共同体」「共同社会」と訳すとニュアンスが変わってきます。「コミュニズム communism (共産主義)」になると、眉をひそめる人もいるでしょう。コミュニティは「コモン common 」からの派生語です。「コモン」は「共有地、共有物」です。これらは日本的な言葉ではありません。歴史的、思想的な背景が違うからです。なので、カタカナにすると通用しやすいのです。そして、その言葉には中身がありません。地に足がついていないからです。頭で理解する(わかった気になる)だけだからです。カタカナ語や難しいそうな漢語(中国で作られた単語という意味ではなく、輸入されたり、翻訳語としてつくられたものも含みます)を並べれば、なにかを言った気になるし、なにかを言われた気にはなりますが、それは「中身がない・雰囲気だけ」か、「別の意味」があります。

日本には「コミュニティ」があったのでしょうか。それが明治以来崩壊したのでしょうか。そんな気もします。誰でもが入って、きのこやワラビやゼンマイや薪を採った山は「誰かのもの」になって、勝手に入ることはできなくなりました。川の魚はほとんどいなくなりましたが、それも勝手に捕ることはできません。鮭を捕ることもできません。「排他的経済水域」など、ニュースでは流れていてもよくわからないものもあります。

これらのコモン(コモンズ)をなくすことによって、稀少性が生まれます。稀少性とはコモンの喪失と同じことです。そうしなければ「商品」「賃労働」が成り立たないからです。

「これが商品だ(商品とはこういうものだ)」とか「これが賃労働だ(賃労働とはこういうものだ)」という説明(定義)は可能です。それは経済社会に「共通」なものだからです。でも「これがコモンだ(コモンとはこういうものだ)」という説明(定義)はできません。なぜなら、コモンは「ヴァナキュラーなもの」だからです。

コモンはなくなってしまったのでしょうか。イリイチのいうヴァナキュラーなジェンダーはなくなってしまったのでしょうか。

イリイチは『ジェンダー』で(たまたまかもしれませんが)日本を採り上げています。

しかし今日ですら、世界の多くの地方で、男女の話す事柄は違っている。それだけでなく、違う理由として、言語自体がこれを求めるということがある。たとえば日本の女性は、オフィス、工場、政治の場以外の所では、男に特有の話題をとりあげることが少ない。ヨーロッパの女性にくらべて、より少ない。だが、とりあげるとしても、違った事柄について語る。この相違はあまりにも大きくて、男と女の話しことばのなかで等しい語句を探し出すのは意味がないほどである。たいていの場合、話す内容が表現のしかたと同じくらい異なっているからである。女たちが庭とか祭りとかを話題に五分間ばかり話し合いをしなくてはならないような場合、男たちなら、同じことを話し合うのに、言葉にもならない言い方で二言三言述べるだけで片付いてしまい、それ以上になろうものなら、面目をつぶすことになる。(イリイチ『ジェンダー』岩波現代選書、P.299)

井戸がなくなり「井戸端会議」もなくなりつつあります。それでも、「女子会」は健在です。「ジェンダー平等」の声が高まれば、「女子会」は「差別的用語」とされるかもしれません。

いまそれが「差別的用語」ではないのは、あるいは、「男と女の話は違う」ということが意識されないのは、それが「当たり前」だからです。「コモン」は「普通の、ありふれた」ものだからです。

「ヴァナキュラーなもの」というのは、社会的なものでも私的(個人的)なものではありません。

「社会/個人」「プライベート/パブリック」「公的/私的」や「パーソナル」「オリジナリティ」「ユニーク」「個性的」などが日本語では整理されずに使われています。私自身がうまく整理できていません。それらは明治以降に日本に入ってきたものです。

かつてsocietyということばは、たいへん翻訳の難しいことばであった。それは、第一に、societyに相当することばが日本語になかったからなのである。相当することばがなかったということは、その背景に、societyに対応するような現実が日本にはなかった、ということである。(柳父章『翻訳語成立事情』P.3)

「 society 」は明治期に「社会」と訳されたり「会社」と訳されたりしていましたが、「社会」に落ち着きました。「社会」がなかったということは、当然「個人」もなかったのです。

戦後の民主教育は、「自由・平等」とともに「自主性、独立、個性」などを叩き込みました。それでも「アイデンティティ(自己同一性)」は根づきませんでした。

「国民総背番号制度」は反対が強くて法制化できなかったのですが、「マイナンバー」はそれほど強い抵抗にあっていません。「合理化」には強い反発がありましたが、「デジタル化」に反対している政党はあるのでしょうか(「労働組合が弱くなっている」というのは一つの現象であって、原因ではありません)。

難しい漢字語や「カタカナ語」は意味がわからないから、反対しようがないのです。「そんな言葉知らない」と言えばいいのですが、「無知なこと(=無学なこと)」をさらけ出すのは「恥ずかしいこと」です。さらにアルファベットをそのまま使うとほぼ「無審査」で通用します。「 ID 」が「アイデンティティ」であること、さらに「自己同一性」であることを意識することはほとんどできません。

「同じ」は古典ギリシャ語で「タウタ( ταὐτά、単数中性冠詞なし αὐτό)」、ラテン語では「 idem 」。「同一性(同じであること)」は「 ταυτὀτης 」、ラテン語では「 identitas 」。英語の「アイデンティティ」です。アリストテレスは、

さて、或る物事はこのように付帯性において同じであるといわれるが(これが(一)・・・引用者)、しかし、(二)或る物事はそれ自体において同じであると言われ、あたかも一つというのがさまざまに言われたようにさまざまにそう言われる。すなわち、(1)それらの質料が(a)その種において、または(b)その数において一つである場合にも、あるいは(2)それらの実体〔本質〕が一つである場合にも、それらは同じ〔同一〕であると言われる。したがって明らかに、物事の同一性〔同じであること〕は統一性〔一つであること〕の一種である(『形而上学』1018a、邦訳旧全集 P.155)

と言っています。どうやら個別のもの(たとえば「太郎」と「花子」)は種(人間)として同じであり、人間という一つの「種」、あるいは、両方合わせて「一つの全体」と見ることができる、ということだと思います。

どう‐いつ【同一】

〘 名詞 〙 ( 形動 )

① 別物でなく、そのものであること。

[初出の実例]「喜怒を共にし、憂楽を同ふし、以て同一の目的に向ふ可き乎」(出典:文明論之概略(1875)〈福沢諭吉〉六)

② 二つ以上の物事の形状・性質・程度などが等しいこと。差がないこと。また、そのさま。

[初出の実例]「一草一木各一因果、山河大地同一仏性の故に」(出典:太平記(14C後)二四)

「四民同一(ドウイツ)自主自立の権を給はり」(出典:安愚楽鍋(1871‐72)〈仮名垣魯文〉三)

[その他の文献]〔韓詩外伝‐五〕(精選版 日本国語大辞典)

①は「もともと同じもの」、②は「別のものだけど同じ」という意味です。①はアリストテレスの(二)、②はアリストテレスの(一)に近い意味ですね。ややこしい。

「アイデンティティ」として(心理学用語として、 ego identity として)日本に入ってきたのは、①・(二)に近いけど、やっぱり違います。「私が私であるところのもの」、『僕って何』(三田誠広、1977年)の答えとして、つまり「私の本質」「本来の私」のようなものとしてです。アメリカのテレビドラマ『ルーツ』(1977年)がヒットしたのと同年であるのは象徴的です。つまり、西洋においても「アイデンティティ」というのは揺れていたし(アイデンティティ・クライシス)、それをしっかり持てたのは「マジョリティ」だということです。エリクソンもフロイトもユダヤ人でした。

アリストテレスの頃には「本質(ラテン語で essentia、英語のエッセンス)」という言葉がなかったので、「そもそも何であるか?」という問いをそのまま名詞化しました( τὸ τί ἦν εἶναι )。「僕って何?」から「?」を取って「僕って何(である)」というのが「僕の本質」です。「僕は学生である」とか「僕は長男である」とかいう付帯的(偶有的)なもの(アリストテレスの「同一(一)」)ではなくて、「僕が僕であること」(アリストテレスの「同一(二)」)のようなものです。

それは「何であるか」( τὸ τί ἐστιν )の中に εἰπί(ある)の未完了過去 ἦν(あった)をぶち込んで「何であるか」( τὸ τί ἐστιν )の主観性を打ち破り、それを客観的概念化した表現であります。(日下部吉信『アリストテレス講義・6講』P.61)

むずかしいですね。「(私が)これは何々だ(と思っている)」ということではなく、私の考えとは別に客観的に存在する(しつつ在る・在った)ものが「本質」です。なので、それは「実体 οὐσία 」でもあり、「定義」でもあります。「 είπί 」は英語の「be動詞」にあたるものです。印欧諸語に共通です。「(僕)である」(繋辞)と「(僕)がある・いる」(存在)が同じ「 I am 」です。

デカルトの「我思う、ゆえに我あり Cogito, ergo sum. 」の「 sum (= I am )」は、「我があり」とも「我であり」とも解釈できるし、それは印欧諸語では「同じこと」(区別できない)なのです。デカルトの「我あり」がエリクソンの「アイデンティティ」になるのですが、日本人にはそもそも「理解しにくい(感覚しにくい)」ものです。

「社会・個人」「公的・私的」などの言葉も、日本語として100年以上使われていますが、やっぱり「理解しにくい(感覚しにくい)」ものです。なので、西欧思想が入って来て以来、「社会」とか「個人」とか「私」とかいうものが「普遍的(世界共通・人間共通)」に、客観的にあり、「社会的」でないものは「個人的」だと考えがちです(普遍、一般、客観、主観なども明治期の翻訳語です)。

「僕って何?」という問いは、「僕がいる(がある)」と「僕である」という日本語にとってはまったく別なことが「近づいてきた」時に生ずるものです。「僕」が「あたりまえ(コモン)」ではなくなったのです。それは「探したり」「見つけたり」「育てたり」するものになったのです。

「ヴァナキュラーなもの」もコミュニティによって異なります。だからそれは西欧的な「社会/個人」で捉えることはできないのです。

イリイチの語る言葉が印欧語であること、それをイリイチはわかっているし、印欧語だから表現できることを最大限利用しています。イリイチが使うキーワードがそれです。イリイチの西洋批判(産業社会批判)は、印欧語であるから成立します。その産業社会は日本を含めた多くの世界を「同一化」することで成立しています。

それを最大限日本語に翻訳しようとしている訳者の努力は推りしれません。イリイチ(の翻訳本)を読むときに、そのどの部分が西洋的であり、どの部分が日本に当てはまるのかをうまく分けなければなりません。そのためには、日本語になっている西欧思想の単語の、どの部分が西欧的なのか、どの部分が日本的なのかを見定める必要があります。その「日本的」な部分に、きっと「ヴァナキュラーなもの」があるのだろうと思います。

[著者等]

イリイチ Ivan Illich

1926~2002。ウィーン生まれの社会思想家、批評家。カトリック司祭、プエルトリコのカトリック大学副学長を務め、メキシコに国際文化資料センターを創設。主著に『コンヴィヴィアリティのための道具』など。

玉野井芳郎

1918~85。東京大学名誉教授。専門は経済理論、経済学史。『玉野井芳郎著作集』 (全4巻、学陽書房)ほか、訳書に、マルサス『価値尺度論』(岩波文庫)、ポランニー『人間の経済 1-2』(岩波書店)など。

栗原彬

1936年生まれ。立教大学名誉教授。専門は政治社会学。著書に『「存在の現れ」の政治』(以文社)、『証言 水俣病』(編著、岩波新書)、『人生のドラマトゥルギー』(岩波書店)など。

産業社会における賃金労働者を支える無払いの労働〈シャドウ・ワーク〉。その労働はとりわけ家庭の主婦へと押し付けられ、それがあたかも女性の「本質」であるかのように、さまざまな言説により隠蔽され、いわば〈性〉による隔離政策が行われている。現代産業社会が孕む矛盾を明るみに出し、人々の自立・自存の生活を奪われていることにいち早く警鐘を鳴らした6篇の論考。その警告は今日いっそう重要性を増している。

〈影の経済〉

「ここに収録したエッセイ集は、〈影の経済(シャドウ・エコノミー)〉の出現について論じている。私がこの〈影の経済〉という用語を造りだしたのは、金(カネ)で活動を算定する部門から締め出されていて、しかも産業化以前の社会には存在していないような人間の活動(トランザクション)について議論するためである。」

〈シャドウ・ワーク〉

「〈影の経済〉が起こるとともに、賃金も支払われず、かといって家事が市場から自立することにいっこうに役立つわけでもない一種の労役が出現するのをみる。この新しい種類の活動の最もよい例は、人間生活の自立にかかわらない新しい家事の領域において行なわれる主婦による〈シャドウ・ワーク〉であるが、実際それは、家庭を構える賃金労働者が存在する上で必要な条件になっている。このように〈シャドウ・ワーク〉は、賃労働と同じく近時の現象であって、しかも商品集中社会の存続にとっては、賃労働よりも根源的なものとさえいえるだろう。」

〈性〉による隔離政策(アパルトヘイト)

「男性が自分たちの新たな職業に夢中になって労働者階級へと仕立て上げられていった一方で、女性は社会の、歩きまわるフルタイムの子宮として内密に再定義された。哲学者と医者は結託して、女性のからだと心の真の性質をめぐって社会を啓蒙した。この、女性の「本質」という新たな概念は、女性を現実の家庭のなかで活動するように運命づけたが、ここでいう家庭とは…女性の賃労働を冷遇するような、家庭である。実際、労働価値説は男性の労働をいわば金精錬の触媒とするとともに、いわゆる家庭的な人を、経済的に従属した主婦、過去に例をみないほど不生産的な主婦の座へと後退させた。女性はいまや、無償のしごとをなすための家庭という避難所を必要とする、男性の美しき所有物、その忠実な支えとなった。」

「専業主婦の創出は、前例のない性的な隔離体制(アパルトヘイト)の証しである。…専業主婦と産業労働はともに同じ神秘化に貢献しているのだ。両者はともに、今日というわれわれの時代の、まだ検討されていない生活を覆いかくすタブーを守護するものである。」