End of separate volume

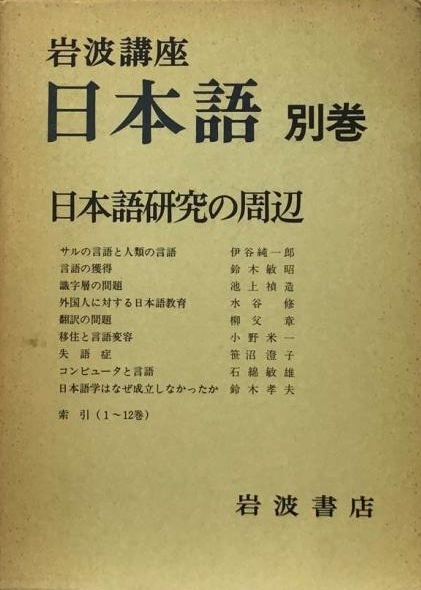

The last volume of the separate volume is about my favorite, Takao Suzuki (after this there is an index that covers the entire volume, which is over 100 pages long). The title is ``Why was Japanese language studies not established?'' There are many works that discuss ``how something came to be,'' but ``why something didn't come into being'' means ``why it doesn't exist.'' It discusses not ``what is,'' but ``what is not.'' It's amazing just to find something that doesn't exist. This is proof that we have different ideas.

lack of endogeneity

As I will discuss later, not only linguistics, but other academic disciplines that have developed in Western Europe, are seen as manifestations of the dynamic workings of the human mind, which strives to interpret the object world, which is grasped as an object, as uniformly as possible. I can do it. Therefore, in the end, this effect always returns to the subject who strives to grasp the object, that is, in the form of the problem of determining one's own coordinates and self-establishment. (P.285)

"It's a matter of identity," he says. This remains a problem until the end (or rather, it is a problem).

However, when Japanese people, who are not prone to this kind of internal tension between object and self, accept Western learning, they always see only its external results in a shop window. They receive it exactly like a beautiful and expensive item on display. (P.285)

There is a description like this in ``Favre's Book of Insects'' that I am currently reading.

The thief (who stole Tamakogane's dung ball) often abandons his prey after letting it roll around for a while. They plunder for the pleasure of plundering. As La Fontaine seems to be doing well, there

's a double benefit.

First, my own interests, and then the inconvenience of others. (“Favre Insects” Volume 5, Iwanami Shoten, P.27-28)

This is said in German as `` Schadenfreude '', and in Japan as ``other people's misfortune tastes like honey'' and ``other people's misfortune makes me delicious.'' I think it is an emotion that is caused by internal tension with the object (other person). Was it originally in Japan? I can't say it didn't happen. However, culturally speaking, I think it is difficult to maintain this. I think this is also a question of identity. I will leave the details of what identity is in a separate article. Identity is essentially the sameness of an object. In order to recognize an object, the object must retain its ``being'' at least while being recognized. That is identity. When applied to the subject (self), it becomes self-identity. However, both the object and the self change (move). In Western Europe, where it is essential and impossible to exist within oneself, a tense relationship with an object becomes ``internal tension.''

That tension will not resolve itself. By giving universality to objects (objectives, others, God), they can barely establish their own existence. It is the absolute existence of the other (objective) and at the same time the absolute existence of the self.

In Indo-European languages, although there is an interchange between the third and second person (such as Sie in German), there is no interchange between the first and second person. The two are as irreconcilable as water and oil. (P.287)

Western Europe that Japan came into contact with after the end of the Edo period

All academic fields developed in Western Europe, not just the social sciences, were originally characterized by strong universal thinking. This, combined with the evolutionary social view that spread rapidly from the mid-19th century onwards, led to a strong belief in the linear, mono-valued progressive development of human society and culture, with Western European society at the top. Ta. This self-centeredness seen in Western scholarship is due to the enslaved colonization of non-Western countries, which can be said to be the concrete success of the technology and natural scientific knowledge of the Holy King, which has developed dramatically since the industrial revolution, and its application. In response to political and economic achievements, Western Europeans' confidence in the moral superiority and universality inherent in Western values was further deepened.

In the latter half of the 19th century, at the end of the Edo period and in the early Meiji period, the Japanese first faced off against the Western European countries, which were the very countries in which they took pride in being the front runners in human society in all aspects of academics, religion, science and technology, and social systems, and their commitment to human development. He was filled with confidence as the most universal presence in the process. (P.288-289)

Of all living things, no, of all existence, humanity is the pinnacle, and Western Europe, which discovered (or rather created) it, is ``universally (absolutely) right (justice).'' Because they believe that they are right, they try to force others to obey them, even if it means using violence. That is "enlightenment." Just as a shepherd guides his sheep, and an adult protects and disciplines his children, he rules not for himself but for the sake of the sheep (children, colony).

“There is a limit to inappropriateness!” on TBS! I'm doing a drama called ``. I'm looking forward to seeing what happens next. It seems that the post-war Spartan education and the theory of guts depicted in the book are no longer being criticized. However, I don't think that ``Showa'' is ``Japanese.'' I believe that until recently there were no children in Japan who could be ``protected and disciplined''. Children think that they were ``treated as equals to adults'' or ``left alone.'' There were no children who were subject to constant surveillance. It's not because "adults were busy." I had no sense of seeing children as such objects. Adults today are becoming dominated by thinking like the Westerners in this quote. This also leads to the (rather Japanese) idea of ``protecting your child even if it means sacrificing yourself'' (something called ``maternal instinct'' has also been used).

Japan's special characteristics

Why was Japanese language studies not established in Japan?

Western Europe has a historical and cultural climate that gave birth to Western scholarship. In order to develop the creative social humanities in Japan, there is no other way than to cultivate academic disciplines with new life based on Japan's historical spiritual climate and cultural background. Western scholarship can only be an effective object of study as a specific example of Western Europe, a special region of the world. We directly apply Western academic frameworks to the phenomena of Japanese society and the problems of the Japanese language, and we are happy when we find something that fits, and blame the backwardness of Japanese society for the parts we don't find, and if there are any redundancies, we criticize them. It is not enough to attribute this to feudalism or pre-modernity. (P.286)

Even the science that Western Europe says is ``universal'' is nothing more than a particular way of thinking. There is no such thing as ``universal language (grammar)''. However, while importing Western physical (material) science, Japan also accepted its illusion of ``universality.'' Just as Shohei Otani was forced to say, ``Let's stop admiring Japan,'' there is still a strong admiration for Western Europe (Europe and America), and conversely, a strong sense of inferiority in Japan.

It is true that without a country there would be no independent social science or culture, so it is hard to criticize Japan's path since the Meiji era as a foolish choice. However, we need to recognize that the barrenness of Japan's social and cultural sciences that we are currently facing is actually one of the tremendous prices that Japan paid in order to achieve today's prosperity. There is. (P.290)

Does the author have in mind Southeast Asia, South America, Africa, etc., which were colonized by Western Europe? Do you think it would be better if we weren't colonized?

I think we must not forget that Japan's current so-called "prosperity" is still based on the fact that other countries are paying the bills. It is the same situation in Japan, where many people are suffering because of the luxuries of some people.

As long as we think in the political space of ``country,'' we are caught up in the idea of ``colonial-colonized territory.'' The ``dominance-non-dominance'' relationship exists at various levels.

Special characteristics of Japanese

Therefore, it is a big mistake to think that the common features found in many Indo-European languages are also universal features of human languages. We should consider that it may be too late. (P.292)

After this, the author describes the three peculiarities of the Japanese language that he brought up in a lecture at the Linguistic Society of Japan held at Shizuoka University in October 1961. The first one,

First, I posed the question of why Japanese verbs do not require the paradigm of personal declension found in Indo-European languages. (P.292)

In conclusion, verbs that express a person's internal mental activity, such as ``think'' and ``think'', and adjectives that relate to a person's internal state, such as ``want'', ``lonely'', and ``cold'', have a subject. It cannot be used in the same form as the speaker himself. (P.293)

In other words, Japanese people view a person's internal state and mental activity as something that is essentially connected to the speaker himself, so when referring to the internal state of another company, they often refer to it in the form of their imagination or as a past fact. , it can be said that such words are used only when this point can be confirmed externally. In this respect, it must be said that the mechanism is different from languages in which the phenomenon of think can be used as something possible at the same level for both self and others, such as I think, he thinks. (same)

The second,

The second example was about the so-called Seidakuon conflict. (P.294)

When it comes to "glitter" and "glare," the former gives a "pleasant feeling" and the latter gives a "unpleasant feeling."

However, at least in Western languages, such conflicts are simply a distinction between the denotative meanings of words, and are not the same as the emotional conflicts felt by the Japanese, such as the clearness, or positive and negative correspondence, as just explained. is irrelevant. In the case of Japanese, these conflicts have a dual structure in that they work both differentially and demonstratively, and this fact cannot be resolved by conventional Western-style phonology alone. be. (P.295)

words and letters

The third,

The third point I brought up in my lecture in Shizuoka was the commonplace fact that many of the kanji used in Japanese have a dual reading: sound and kun. It was pointed out that language contains a number of unique and interesting problems related to language consciousness. (P.295-296)

In Japanese, which has a small number of phonemes and tends to have many homophones, the word "shi (teki)" can be used for "point (pick)," "poetry (tate)," "shi (tate)," and "shi (tate)." The idea is to visualize and understand kanji such as ``finger'', ``shi'', ``shi'', and ``shi''. The same goes for changing ``shiritsu'' to ``watakushiritsu'' or ``ichiritsu.''

However, once a language has a written language, as its history gets longer, the written word, which was originally secondary and exists outside the language, becomes incorporated into the language itself, and to a certain extent, the language is replaced by the written word. It is also a fact that we cannot overlook the fact that we are moving in a direction that we would not have gone in if there had been no such thing. (P.297)

Thousands of years have passed since kanji were created, but it has been around 1700 years since they were introduced to Japan. However, only about 100 years have passed since Japan became a ``writing-based society'' (see Teizo Ikegami's `` The Problem of Literacy ''). These 100 years are also a history in which ``Japanese text for translation'' (`` Problems of Translation '' by Akira Yanagi) has overtaken ``Japanese (Japanese text) itself.''

Kanji are both phonetic and ideographic characters. Even if the same kanji is used, the pronunciation is different in Mandarin, Cantonese, Shanghainese, etc. (I don't know if the meaning is different, but it is very likely that it is different). It may be possible to associate the sounds of On-kun with ``phonetic characters'' and the ``kun'' with ``ideograms.'' For ``yama'', ``san'' is the sound and ``yama'' is the meaning. Chinese has more phonemes than Japanese, and the meaning changes depending on tone. Whether it's China or Western Europe, I think the fact that they are ``society based on writing,'' in other words, that the common people are generally literate (having the ability to write), is not that different from Japan. I think it is necessary to consider the issue of literacy and the characteristics of the Japanese language separately. It is necessary to understand the flow of using letters (externalization of consciousness) -> from reading aloud to reading silently -> internalizing letters.

The act of ``writing'' is an act of externalizing the contents of thoughts (consciousness). By externalizing something, it becomes easier (or possible) to recognize it as an object. Maybe it's because I'm old, but I forget what I'm thinking after two seconds. Even while I'm thinking about it, things keep changing. Thinking may be in the flow. Heraclitus: “All things flow” (πάντα ῥεῖ).

The moment you point at it, it becomes something else. In this way, everything is in a state of extreme flux. "You cannot enter the same river twice; they scatter and gather again; they draw nearer and further apart" (Plutarch, On the E of Delphi, 18, p. 392B). ``Into the same river we both enter and do not enter; we exist and we do not exist'' (Grammarist Heraclitus, Allegories of Homer, 24). expresses its profound thoughts through dialectical expression.

It cannot be said that there is nothing.can beanddo not haveI have to say that. Everything is in a constant flow of creation and extinction. (Yoshinobu Kusakabe, " Lectures on Early Greek Philosophy - Lecture 8 ", p. 36)

Socrates said, ``If you do that, you won't be able to recognize the object,'' but he also criticized ``written things (created things)'' that cannot respond to situations after they are written (created). Socrates himself placed great emphasis on "dialogue" and did not leave behind any written works. Plato opposed the teachings of his teacher. He wrote an enormous amount of work. His disciple Aristotle left many more works and created the foundations of Western thought. Thoughts become externalized and become objects. The ``identity of objects'' that Socrates imagined in order to recognize (grasp) objects becomes the ``reality of objects'' and the establishment of the objective world. The subject who recognizes (grasps) the object is also materialized. That is "self-identity".

Just as "logos" (word) in ancient Greece was "logic," the grammatical structure of Indo-European languages is "logic." It goes well with "identity." Languages that require a subject have no choice but to assume an ``active/passive (/medial)'' relationship between the ``subject (subject) and object (predicate).'' An "ID card" is something that proves "I am who I am." “I am who I am” feels like “I’m not saying anything.” If you were to ask him what he meant, he would probably list out attributes such as ``My name is Aristotle, I'm Greek, I have blue eyes, I have a beard...'' However, it will continue forever (infinitely) and I will never reach ``myself''.

The existence of identity means that words express ``reality'' (the signifier and the signified are the same). Socrates probably thought of the reality of objects as ``provisional things for cognition (grasping)''. Plato also placed more importance on "ideas" than on the reality of objective individuals. Aristotle said that ideas (forms) and particular things (matter) cannot be separated. I don't think it's "more advanced" than Socrates or Plato. It seems that the only ``difference'' is whether to emphasize the grasping of the object, or to emphasize the subject who recognizes it, or whether to give up on both and become ``Yuya Muya.'' Each person has a different way of understanding the world and themselves. Indo-European languages and Japanese are just different ways of understanding the world.

As quoted at the beginning, ``In the end, this effect always returns to the subject who is making an effort to grasp the object, that is, in the form of the problem of determining one's own coordinates and self-establishment.'' ( This is what I meant when I said that ``identity issues'' (p. 285) are ``issues of identity''. And I would like to say that the ``problem of identity'' is a problem of ``Indo-European languages.''

The author later defines Japanese as a "television language" ( Japanese sensibilities will change the world: Linguistic Ecological Civilization Theory , 2014). It is a development of the two-sided nature of this kanji. I think it's an interesting name, but I feel like it's a confusion between "Japanese" and "characters." I think the influence that writing had on Indo-European calligraphy is different from the influence it had on Japanese. Letters are tools. How tools are used differs from culture to culture.