もう「大昔」といってもいいくらい前に、「ラブレターアプリ」をつくったことがあります。自動的にラブレターを書いてくれる(つくってくれる)コンピュータ・アプリケーションです(アプリの名前は忘れた)。スピルバーグの映画『A.I.』が公開されるずっと前です。「ニューラルネットワーク」(深層学習の始まり)という言葉が雑誌で取り上げられ始めていた頃で、当時私がもっていた「マイコン(いまのパソコンの初期)」では、CPU性能が低く(いま私が使っているパソコンのクロックと比べると約1000分の1)、メモリも少ないので(本体メモリは約2000000分の1、記憶媒体は約37500000分の1)、とても実機でテストすることはできませんでした。

私のアプリの仕組みは簡単で、メモリに入るだけのたくさんの文章を入力しておいて、ランダムにそれを組み合わせて表示するだけです。それぞれの文章は「A-時候の挨拶」「B-本文」「C-締めの言葉」などの分類がしてあります。Aから一文、Bから一文、Cから一文を取り出して組み合わせると「面白い(笑える?)」ラブレターが出来上がります。意味が通じないような文章ができあがることもありますが、エンターキーを押すたびに別の文章がでてくるので、気に入った文章ができあがるまで押し続ければいいのです。

この原理は、この本に出てくる『ガリヴァー旅行記』の「ラガードアカデミーの「文字盤」」(P.144)や、シュトレーレン翻訳協会の「文章脱穀機」(P.147)、「迅速自動文章作成システム」(P.149)とまったく同じです。

私のつくったアプリは「乱数」を使い、最後は人間が「選択」します。この「乱数+選択」を「確率(妥当性の大きさ)」に取り替えたものが、今流行りの「chatGPT」です。

私の想像で、その仕組みを考えてみます。

ネットの世界に転がる膨大な「情報(データ)」を集めます。それぞれのデータ(単語等)の出現頻度、関連性(文法上の品詞、同じ文章に現れる回数等)などで、「妥当性」を計算し、それが最大の文章を作り出します。その際に、禁止データ(個人データ、著作権法に触れる文、不適切な単語、反社会的な単語、政府の秘密データなど)の設定もされるでしょうし、逆に企業などが「表示させたい」データの設定も可能です。

もしも出来上がった文章が「自然な文章」に感じられるとしたら、その文章を構成する単語が「プラスチック・ワード」でできている可能性があります。逆に、そう感じる思考がプラスチック・ワードに侵食されているともいえるでしょう。もし、私のアプリで「愛」が伝わるとすれば、とても現代的な恋愛に発展しそうです。

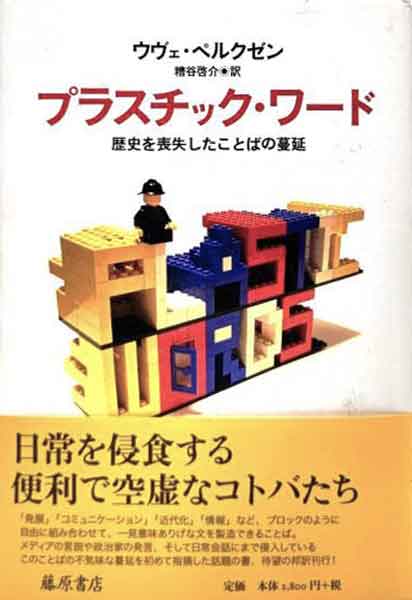

レゴ(デンマーク語: LEGO)は、デンマークの玩具会社、およびプラスチック製の組み立てブロック玩具のブランド。通称「レゴブロック」。 (Wikipedia)

邦訳書のカバーには、レゴで作られた「PLASTIC WORD」の文字があります。

わたしがこの本をドイツ語で書いていたとき、本のタイトルは「レゴ・ワード、静かな( leise )独裁制( Diktatur )の言語」にしようと思っていた。しかし、担当の出版社は、首をたてに振らなかった。まず第一に、そのタイトルは読者の脳裏に「レゴ・ブロック」のイメージを思い浮かばせるがそれこそこの本のポイントのひとつだった、出版社の話によれば、「レゴ」という名前は法律で保護されているので、タイトルには使えないということだった。(P.12)

それはどんな単語のことなのでしょうか。

一九八七年にドイツのある学会で、わたしは初めてこの話題についての講演をおこなった。その講演でわたしは、「発展」「セクシュアリティ」「問題」「解決」「戦略」といった単語のもつ自己永続化運動の力学を分析した。(P.12)

それは、長らく観察されてきた「日常言語の科学化」の縮小版を表している。「日常言語の科学化」という概念にしても、日常言語が科学的になっていくことを意味するのではなく、日常言語が科学によって侵略され搾取されていることを言わがために用いられるのである。(P.22-23)

それらはわたしたちの知覚を閉じ込める日常的牢獄である。「エネルギー」「セクシュアリティ」「インフォメーション」のような単語を見ればよい。(P.32)

どれも日常よく目にする単語です。それらの多くは最近日本で使われるようになったものですが、生まれたときからこれらの単語のもとで育った世代にはそうは思えないでしょう。昔から日本語として使われているような気になります。つまり、江戸時代にも、平安時代にも、縄文時代にもあったような気がするのです。こう言うと、きっと反論する気持ちになると思います。「その「ことば(単語)」はなくても、「エネルギー」や「発展」に相当する「物事」はあったはずだ。たまたま、「名前」がついていなかっただけじゃないか」と。

まず、プラスチック(プラスティック)について。もう完全な日常語です。石油から作られる人工樹脂全般を指す単語でしょう(「合成樹脂」Wiki)。「プラスティック」と発音するとかっこよっくて、「プラスチック」と発音するとダサく聞こえるでしょうか。私は小さい頃から「プラッチック」と発音していました(「セメダイン」も「セメンダイン」と発音していました)。昔は木材・金属・ガラスなどの従来の素材以外の新しい素材は何でも「プラスチック」でした。その後、「ポリエチレン」「アクリル樹脂」「ポリウレタン」「PET(ペットボトル)」など、どんどん新しいカタカナ語(一部アルファベット)がでてきて、何がなんだか専門家にしかわからなくなりました。

「プラスチック plastic 」は「可塑性の」、つまり「変形可能、形造ること(ができる)」くらいの意味でしょう。研究社『新英和中辞典』では「【語源】ギリシャ語「形づくることのできる」の意; PLASTER と同語源」とあります。ギリシャ語はわかりません。

「プラスター plaster」は、「漆喰、石膏、膏薬、絆創膏」などの意味です。日本語では「プラチック」は「合成樹脂製で固まったもの」というイメージですが、英語話者はもっと柔らかいものをイメージするのかもしれません。

ことばというものに少しでも目を向けるなら、ことばは感覚が提示するよりも世界の姿をよりはっきりと読み取らせてくれるガラス窓のようなものとして現れることがある。しかし、ことばは世界を目に見えるようにするだけではない。ことばは世界にはたらきかけるのだ。言語という鏡は現実に反作用をおよぼすのであり、それは部分的には自立した力なのである。無数の拡散した印象がひとつの概念に運びこまれ、そこにひとつの名前が貼りつけられると、この名前がある種の自律性を獲得する。それが限られた視点と眺望しか含んでいないことは忘れられ、ものそのものと名前が混同される。(P.36)

「ことば」とは何か、それをことばで定義できるのかどうかはわかりません。私には不可能なことに思えます。「感じる」「思う」「考える」そして「話す」「書く」。ことばはどこから関わったいるのでしょうか。「触られた」と感じる(触感)のに、ことばは必要でしょうか。それ自体にはことばは必要ないような気がします。「これは母親の手だ」と思うのにことばは必要でしょうか。これは微妙です。「どうして触ってきたんだろう」と考えるのにことばは必要でしょうか。たぶん、必要だと思う人が多いのではないでしょうか。それを考えるのは日本語などの母語でしょうか。もしそうだとして、同じことは英語でも考えられますか。バイリンガルの人なら可能かもしれません。その時には「言語になる前の何か」があって、それを形にするのが言語でしょうか。私はバイリンガルじゃないのでわからないのですが、たぶん同じことを日本語で考えるのか英語で考えるのかはかなり違ったことなのではないでしょうか。だとすれば、考える言語によって「結論」が違うかもしれません。

それはそれとして、現に私はことば(日本語)を使っています。それが自分以外の人との意思疎通(伝達)に使われていることは明らかです。そしてそれだけでなく、私は目に見えるもの、聞こえるものなどを「ことば」によって理解しようとします。混沌とした風景は「山」「木」「家」「人」「猫」や「空」「雲」「太陽」などと分けることができます(その文節の仕方は言語ごとに異なっています)。それらのことばが頭によぎることがなくても、山と空を区別し、人と猫を区別します。猫を見た時に「三毛猫」「ペルシャ」「シャム」などと区別することができるのは、その人の経験(知識)によります。当然「(隣の)たま」とか「(向かいの)ちび」とかの固有名詞は知っていることが前提となります。

風景(外界)は「だれにでも同じに」あって、網膜に映る風景は「写真」のようにだれにでも同じだと思われています。そうかもしれません。でもそれを「認識」する時には、その人の生まれや育ち、経験や知識、そして文化(言語)によって違います。英語でワニは crocodile か alligator です。日本にはワニは動物園(水族館)にしかいないので、どちらもワニです。雄牛と雌牛、雄鶏と雌鳥もそうですね。区別する名前があるということは、ワニや牛や鶏をみる見え方が違うということです。視覚ではなく聴覚ではもっと顕著です。ある音を聞いた時、だれにでも同じ「刺激」があるとしても、それが英語なのか日本語なのかで認識は異なります。先日見知らぬ国の風景がテレビで流れていて、女の子が子犬に話しかけていました。何語だかはわかりません。それが「おいで、おいで」と言っているのか、「どこの犬?、どっからきたの?」と言っているのか「かわいい、かわいい」と言っているのかわかりませんでした。なんか自分が犬になったような気がしました。「こいつ何言ってるんだ?」と(日本語で)思ったのです。つまり、だれにでも同じに見えていて、聞こえているわけではないということです。ことばによって認識は変化するのです。

科学はこれとは違って、「たとえ呼び名が違ってもそこに客観的に存在し、だれでもが同じように認識できる」という前提があります。西欧でも日本でも、現代でも石器時代でも同じだという前提です。科学の基礎である(といわれている)数学は、身近(日常的)でありながら非常に抽象的です。でも、数が(ほとんど)存在しない文化もあります(ケイレブ・エヴェレット著『数の発明 ― 私たちは数をつくり、数につくられた』参照)。

では、「山」「猫」などと「プラスチック・ワード」はどう違うのでしょうか。著者はプラスチック・ワードの特徴をA〜 I に分け、全部で30個挙げています(P.206〜)。ひとつひとつについては、「なるほど」と思ったり、「そうかなあ」「よくわからない」と思ったりしました。

それらは、もともと科学用語です。専門用語として科学で生まれて日常言語に流入したり、日常語が科学的に定義されて使われ、日常言語にもどってきた語です。だから科学的な権威(後光)をもっています。それらは「間違っている」ことはありえず(正誤・善悪の彼岸にある「真理」そのもの)、だれにでもわかる「はず」のものです(わからないのは、その人の責任)。それらは、空間(地域)も時間(時代)も超えた存在です。たとえば、

「セクシュアリティ」という概念には、いかなる歴史的次元も存在しない。その概念のなかには、具体的で社会的なコンテクストを指し示すようなものはなにもない。生の歴史を自然的プロセスとして解釈したあげく、「つまるところはすべては同じだ」と述べるだけである。(P.55-56)

「セクシュアリティ」ということばは、科学に目配せをしながら黙り込む。言いたいのは「物事はそうなっている」ということだけだ。(P.56)

「わたしのセクシュアリティだ」というのは、「わたしの性格だ」という以上に「そういうことだからしかたないんだ、あなたはその事実を認めるしかない」と聞こえます。「わたしは人間だ」「わたしは日本語を話している」と同じで、それ自体では何も意味していないのです。

そのとき「わたし」は、まったく異なる目的のために用意された客観的言語によって私的領域を変形しているのであり、自分自身を科学の対象にすることによって、自分自身から疎外されるのだ。いまや「わたし」はひとつの「症例」となる。こうして自分から距離をとれるようになって、最初はほっとするかもしれない。しかし、その人は自分を科学に売り渡しているのだ。このような「わたし」は、なにものかに服従しているのだ。(P.56)

「山」や「猫」と同じように、「自分(自己)」を「対象として客観視」することから「(自己)疎外」が始まります。西欧というか、印欧語ではつねに「主体(主格)と客体(述格)」が必要です。ことばがそれを要求します。ただ、プラスチック・ワードで対象化された自己を見るというのは、科学的、つまり「一般的・普遍的」な自己を見るわけです。そこにある実在の自己というのは、つまり「個性」とは「一般・普遍としての人間からのズレ・変位・差異」でしかないのです。「健康(一般)」から外れた「病気」、つまり「症例(特殊)」なのです。「わたしは異常じゃないのか」「わたしは変態じゃないのか」、そして「わたしって何なんだ」なんていう問いは、近代以前にはなかったんじゃないでしょうか。「わたしのセクシュアリティ」というのは、生じるその問いに「私はわたしだ」と答えている(思考停止・判断停止、フッサールのいうエポケー)にすぎません。

聞き慣れないことば(単語)です。ここに書いた二組、八個の日本語をみると余計にわからなくなります。「外延」「内包」は論理学の用語で西周が extension、comprehension の訳語として造ったものです。デノテーション denotation、コノテーション connotation は言語学の用語。ロラン・バルトが理論化したようです。

記号(シーニュ)signeは、シニフィアン(記号表現、意味するもの)signifiant の面とシニフィエ(記号内容、意味されるもの)signifiéの面の二側面をもちます(ソシュールの用語)。たとえば、「年輪」という「ことばや文字(や図形)」(シニフィアン、能記)は木の切り株に見える「実際の年輪」や「年輪という概念」、つまり意味をもちます(シニフィエ、所記)。この関係が「記号作用=意味作用、シニフィカシオン signification」です。意味されるものが同じでも、意味するものは文化やことばによって違います。「木」ということば(単語、シニフィアン)は、英語では「tree」などと言いますが、それで意味されるもの(シニフィエ)は全然違いますが。

この基本的な関係(第一次レベル)が、デノテーションです。さらに「人生の年輪」というような言葉にふくまれる「年輪」は、木の切り株に見える年輪そのものではありません。たぶんそれが意味するのは「歳とともに積み重なった経験」などでしょう。この派生的なシニフィアンとシニフィエの関係(第二次レベル以降)をコノテーションと言います。「比喩、メタファー、レトリック」などと似ています。

メタファーとは、それ自体は別々の二つの領域をショートカットする比喩である。(P.163)

「人生の年輪」と聞いた時、年輪の意味(シニフィエ)がわかっていれば、「ああ、歳を重ねたという意味だな」と思いながらも、「木の切り株の年輪」をイメージする(心に浮かぶ)はずです。日常言語には、さまざまなレベルのコノテーションがあります。だからことば(単語)の意味はとても曖昧です。「年輪」ということば(単語)は様々なシチュエーションで使うことができます。でも、ある状況(コンテクスト)で「人生の年輪」と言えば、その「年輪」の意味は限定され、明確化されます。デノテーションが失われることはありません。それが失われると、ことばの意味そのものが無効になってしまいます。

ベアトリス・ガルサ・クアロンは、コノテーションについて論じた著作のなかで、デノテーション

事物の指示的意味を、石が水に落ちたときに最初にできる波にたとえた。それに対して、コノテーション事物が引きおこす感情、連想、価値付けのような二次的意味を、それに続いておこる波にたとえた。プラスチック・ワードは、第二波から外側に無限にひろがる輪のようなコノテーションだけでできているように見える。波を起こした石も最初の波も、消え失せているのだ。(P.41-42)たしかに日常言語においても、利用可能な語彙の単位としての単語の意味が、曖昧だったり抽象的だったり広い射程をもったりすることがある。ある対象領域のさまざまな側面を意味することもできるし、境界線がさまざまに移り変わることもある。けれども、わたしがそれを特定のコンテクストのなかで用いて、適用範囲の輪郭を描くやいなやことばは意味が明確で具体的で正確になる。それに対して、プラスチック・ワードは、特定のやりかたで正確で適切に用いられることがほとんどない。それらはたがいに交換可能な規格部品として使用されるのである。まさにこのために、プラスチック・ワードは、正確さ、具体性、厳密性へと向かういかなる潜在的可能性をも失っているのである。(P.42)

「エネルギー不足だ」の「エネルギー」はどういう意味でしょうか。「エネルギー」と聞いてわたしが最初に思うのは「石油」です。そして「オイルショック」や「エネルギー危機」。でも、日本が「資源」や「燃料」として全面的に石油に依存したのは戦後のことです。もともとの科学(物理)用語としてのエネルギーには「石油」なんて意味はありません。学校で「運動エネルギー」や「位置エネルギー」を習いましたが、改めて考えるとよくわかりません。テストのために式は覚えましたが、もう忘れました。エネルギーと「力」はどう違うんだっけ。Wikipediaにはこうあります。

物理学において、エネルギー(独: Energie)またはエナジー(英: energy)は、仕事をすることのできる能力のことを指す。物体や系が持っている仕事をする能力の総称。(Wikipedia)

「エネルギー不足だ」と言った人は、「疲れてもう仕事ができないよ」という意味で言ったのかもしれません。そのほうが「石油」を思い浮かべるより、ずっと科学用語に近いかもしれません(物理学の「仕事」と「勤労・労働」とは関係ありませんが)。専門用語とは別に、エネルギーは「よいもの」であり、「必要(不可欠)」なものであり、戦争をしておおぜいを殺しても手に入れなければならないものになります。その「必要性」は半世紀ほど前に生じたに過ぎないのに。

科学に由来する「プラスチック・ワード」は、理解できません。理解できないから「威厳」をもちます。実は理解できないのは、その人のせいではなく、その言葉自体が別の領域(日常生活)では意味をもたないからなのですが。でも、「エネルギー危機にどう対応するのか」を決める代表を選挙で選ばなければなりません。民主主義国家とはそういうものです。そこで、科学用語を日常言語に翻訳したり、政治用語を日常言語に翻訳したりする人が「権威」をもちます。「エキスパート」です。エキスパートは「専門家」ではありません。

エキスパートとはある分野に精通した者のことである。ドイツ語では、エキスパートと専門家( Fachmann )とでは意味が異なる。専門家とは、結晶学者や市場調査員や行政専門家のように、自分の領域の内部で活動する者のことである。それに対して、「エキスパート」という語は、専門分野と日常言語のあいだを行ったり来たりする。(P.155)

「紅麹」問題が発生したら、医師や健康アドヴァイザーがコメントします。「円安」になれば、経済アナリストがコメントします。「通信障害」が発生したら、デジタルなんちゃらがコメントします。政治家ではない「政治屋」の議員はたくさんいますが、彼らは「専門家」なのでしょうか「エキスパート」なんでしょうか。先日偶然衆議院決算委員会のテレビ中継を数分観ましたが、議員が「プラスチック・ワード」を並べ立てていました。質問する人も答弁する人も、それらの単語を「ファッション」として使っているように思いました。それはともかく、選挙のときは「政治アナリスト」とか「政治部記者」がコメントします。これらエキスパートは「易しく」カタカナ語を並べて、専門的なことを教えてくれるのですが、「わかってもらいたい」という姿勢を見せながらも、反対の余地も質問の余地もあたえてくれません。アナウンサーの問いかけやその答えが「あらかじめ作られたもの」であるのは明らかです。

それは科学(とテクノロジー)の言語、経済学の言語、行政機関の言語である。これら三つの「植民言語」は互いに浸透しあいながら、力を合わせて社会を征服する。それらの共通しているのは専門家的な表現形式である。(P.165)

エキスパートは人間の決定を周囲の状況が然らしめたものとみなす。「そうせざるをえないのでしかたない」というわけである。(P.169)

専門用語が日常使われること自体が問題なのではなくて、「どう使われるのか」が問題なのです。何のために使うのか、在来のことばとどう折り合いをつけるか、ということです。「何のため」というのは、ある意味で簡単です。使う人がどう意識するかに関わりなく、それは「ひとびとを支配する」ためです。「支配」ということばがふさわしくなければ「影響を与える」と言ってもいいでしょう。別の言葉を使えば、「啓蒙 Enlightenment、開化」ということです。読んで字のごとく「光を与える」といった意味です。旧約聖書『創世記』に「光あれ」ということばがあります。英語では「God said, “Let there be light”; and there was light. 」。ヘブライ語では「ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור」、読めません。

「光」は「与えるもの(光らせる、他動詞)」なのでしょうか、それ自身が「輝く(光る、自動詞)」のでしょうか。「light」にはどちらの意味もありそうですが、「Let there be light」は「自動詞的な名詞」でしょう。神が光らせたわけではないのです(「光あれ」と言っているのが神なのですから)。ヘブライ語がわからないのは残念ですが、印欧語のなかでそれが「自動詞・他動詞」や「能動・受動・中動」の文法的な変化を蒙ったのは想像に難くありません。日本語には「能動・受動」はありませんから、「光らせる」という表現が可能でも、それによって「物が光る状態になった」というニュアンスが強い気がします。この感覚はどんどん減ってきています。エキスパートが「はやってきている」というのが何よりの証拠です。

多分、これがいちばん大切なことなじゃないでしょうか。受験の時、本屋で灘高の日本史の参考書を目にしたことがあります。半世紀前のことなのではっきりとは憶えていませんが、「文化の伝播には、与える側の能力だけでなく、その文化を受容できる側の能力があったことが重要」というようなことが書いてありました。「さすが灘高」と思いましたが、高かった(値段もレベルも)ので買いませんでした。

エキスパートや専門家が何を言おうと、何を言っているか分からなくても、それを「ありがたいお言葉」として受け入れる民衆の意識が問題です。大航海時代(大発見時代」(Age of Discovery / Age of Exploration、Wikipedia)あるいは啓蒙時代(Wikipedia)にヨーロッパ人が世界中を啓蒙(支配)しようと躍起になったわけですが、そこで出会った「抵抗」を「遅れた文化(野蛮、後進)」と西洋は考えたと思います。「野蛮人は劣っているのだ」と。それが「啓蒙」で、野蛮人に「文化(化学、学問、キリスト教)」で「光を与えよう」というものです(いまの「大人」の「子供」に対する思いと同様です)。それはエキスパートと同様、ある種の「善意(ボランティア、自主的行為)」です。「ボランティア」は十字軍以来の(「神の意思」(voluntas)に従う)「志願兵」「義勇兵」で、古代ローマの「奴隷兵」「徴集兵」じゃない兵隊ということです。。それに対応するのが「啓蒙」と「支配」です。やっていることは同じでも、その意識は全然違います。分からないことをありがたがる気持ちは、お言葉をいただく側が与える側と同様な気持ちになっているということです。そのうえで、自分は劣っていて「教えてもらう(与えられる)のが当然」だと思っています。「自分が光る」ことよりも、「光らせる」ことが優先するのです。だから「神の意志」にしたがって、異教徒に「光を当てようとする」のです。

光がないと物が見えません。どうして物が見えるのか。現在なら「光が物に反射して目の水晶体を通って、網膜に映る。その映った像を脳が認識する」と考えるでしょう。でも、あるはずの物が見えなかったり(私は最近そういう事が多い)、ないはずのものが見えたり(今のところそういう自覚はない)、錯覚があったりします。

ギリシアの時代から、「どうして物が見えるのか」については「外送理論」と「内送理論」があります。上記の解釈は「内送理論(外から内に送られてくる)」です。送られてくるのは「光」だったり、「物質から発せられたもの(物質の表面から剥がれ落ちた何か)」だという説もあります。「外送理論(内から外に送る)」は目から何か(視線、プネウマなど)が放出され、それが対象を捉えるという考えです。不思議な考えに思えますが、「誰か(何か)の視線」を感じたことはだれにでもあるのではないでしょうか。

「開化」や「啓蒙」という考え方は、外から「光を与えることができる」という「内送理論」の変形のように思います。外送理論なら、見る側の行為が重要になるので、他者が光を与えるというのは矛盾だともいえます。ただ、印欧語の構造としての「能動・受動」を導入すれば、「与える側」と「与えられる側」の関係は両立します。見る行為のきっかけとしての「光(与える行為)」を考えればいいのですから。実際「外送理論」の多くも、「外在的な光」を認めています。

いま「お風呂本(お風呂で読む本)」として、浅見克彦氏の『時間SFの文法』を読んでいます(本の感想は別に書きます)。そのとき感じたのですが、問題は「時間」ではなくて、(一直線かつ一方向の)因果関係こそが時間の論理的記述じゃないか、ということです。「原因」から「結果」に向けての流れ、それは「主体」から「客体」に向かっての流れであり、主体から発する「光」です(それは認識や思考の流れでもあります)。主体を中心(始源)にして認識が始まるということです。それは読む(連続的な文字を追う)という行為の内面化でもあります。「本(文字)」という「すでにある」ものに書かれている文字を読むという過去から現在に向かっての流れと、書かれて(すでに存在して)はいるけど、自分にとっては未知の、可能性としてのテクストという未来に向けての流れです。これが読書(知ること)の楽しみを生んでいるんだろうと思います。それは、親などの他者から聞く「昔話」や「おとぎ話」や「神話」とは違います。「聞く」より「読む」ことが能動的な行為だと思うし、「聞く」時には(たとえ過去に聞いたことがある話しでも)、お話しは「未知」の「まだ存在しない」ものです。でも、読む時には同じ「未知」でも「すでに存在している未知」なのではないでしょうか。それが文字の「魅力」であり「魔力」です。

私は「ポスト構造主義(ニューアカ)」の「つねに/すでにある」ということばが好きでした。人間は社会に生まれ、文化によって意識を形成します。「つねに/すでにある」文化から、人間は逃れられません。教えられた母語ではなくて外国語を勉強しても、住んでいる場所(地域)ではなくて外国に行ったとしても、みずからを形作っている「つねに/すでにある」ものからは抜け出せないのです。私はいまでも、その「つねに/すでにある」ものから抜け出そうともがき続けています。「つねに/すでにある」ものは、「つねに/すでにある」のですから、そこには歴史がありません。永遠の現在を体験し続けているだけです。

今日偶然、鏡に映った自分の姿を見て「年取ったなあ」と感じました。私は変化しています。でも、そこに変わらない自分の存在を見るのが「アイデンティティ」です。アイデンティティは自分の歴史を否定することで成立します。

歴史はもはや自然過程としてぼんやりと思い浮かべられるのではなく、鉄のごとき法則にしたがって進行するプロセスとして分析されるに至った。歴史は「自然」の世界で再解釈されたのである。(P.64)比較的新しい用法の自動詞において歴史は発展としてまとめられたのだが、今度はそれが新たな他動詞に移行して、行為主体となっていったのである。発展が発展するわけだ。(P.65-66)

歴史世界の独特な自然化と対象化は、この最終段階になってはっきりと現れてくる。それはあたかも抽象の箱を支えていた歴史の底が完全にぬけてしまったようなものである。歴史は実験室になってしまった。そのモデルは自然科学である。概念はもはや歴史的なものではなくなった。ここで歴史的というのは、概念が歴史的経験を通して手に入れられ、歴史から「抽象化された」

十八世紀であれば「引き出された」といったところだという意味である。(P.92)こうして「情報社会における西ドイツ」「情報時代における郵便サービスの責任」のような言いまわしが生まれる。ここには動詞が欠けている。そこでわたしたちは、頭のなかで直説法の動詞を付け加える。「西ドイツは情報社会への途上にある」「わたしたちは情報社会に生きている」のように。しかし、意図されているのは、直説法ではなく命令法なのである。望みの未来像を現在の事実として差し出すこと、期待される明日の歴史を今日の自然として示すことは、使い古されたプロパガンダのトリックである。わたしたちは、情報時代の人間は情報がなくては生きていけない存在であることを受け入れるように強制されるのだ。わたしたちを取り巻く直説法は、変装した行動命令、本物のスローガンになることを期待されているかけ声なのである。(P.109-110)

数学化はこうしたプロセスの根元に横たわる分母である。数学こそは、非歴史的で時間と空間にしばられない、普遍的な技術なのである。(P.196)

姫岡とし子著『ジェンダー史10講』(岩波新書)を読みました。その感想文と重複しますが、歴史についてです。

一九八〇年代には、史料に依拠して到達するという歴史学研究の基本認識、すなわち史料操作の的確性と「客観的事実」の存在を二つとも幻想として退ける、歴史学の「言語論的転回」が生じた。ある歴史的事象が記述される段階ですでに取捨選択が働き、記述者の立場が関係してくるため、史料の客観性は前提とならず、また「事実」は所与のものではなく、言語による記述によって初めて「事実」となる、というのである。したがって、すべてのものは言語を通じて構築され、言語によって書かれたものであり、テキストの外に歴史の事実は存在しない。史料は「事実の反映」ではなく、意味を生成するテキスト、ディスクールとみなされ、その意味がいかに構築されたかを解読するためにテキストや表象の分析が行われるのである。(『ジェンダー史10講』P.47)

1942年、日本の小説家がこう書いています。

獅子狩 と、獅子狩の浮彫 とを混同しているような所がこの問の中にある。博士はそれを感じたが、はっきり口で言えないので、次のように答えた。歴史とは、昔在った事柄で、かつ粘土板に誌 されたものである。この二つは同じことではないか。(中島敦『文字禍』青空文庫)

歴史とは現在が解釈した過去です。その過去は「文字(情報)」に固定されています。固定されたものは変化しません。というより、変化を止めるために固定されているのです(記念写真)。動物や植物、あるいは鉱物を含めても、変化を止めようとするものは私は他に知りません。でも、時間を止めない限り、変化を止めることはできません。では時間を止めずにどうやって変化を止めることができるでしょうか。ひとつには、「再度つくる(再生産、単純再生産)」という方法です。同じものを再度つくるのです。新しいものができれば、古くなったものを捨てればいいのです。もうひとつは「別のものを付け加える(拡大再生産)」ことです。新しいもの、いままでになかったものをつくりだすということで、これは「変化を止める・固定する」という当初の意図が別の形に変化したものです。

文字(歴史)の話しをしていたのでした。文字(あるいはそれに類するもの)ができた当時(シュメール、シュメル)、粘土板に記されたのは数や内容物の象徴でした。「〇〇が✗✗個入っている」という感じのものです。それは「物そのもの」が相手に届いたり、食べたり使ったりした瞬間に不要になります。文字板自体は不要になるのです。シュメールの言い伝えでは、最初の文字は手紙で、司令官が指示を遠方の軍に伝えるために書いたものだということです。それも伝わったあとは破棄されたでしょう。むしろ破棄されるべきです。敵にその司令が漏れてはいけませんから。

ところがそうではなく、残すために文字を記すようになります。どうしてそうなったのかはわかりません。「〇〇が✗✗個」という文字板自体を食べたり使ったりすることはできません。お金自体を食べられないのと一緒です。そこには「残したい」という強い「意志」があったのではないでしょうか。植物が種から発芽して、花を咲かせ、枯れていく。動物も人間も同じなことはわかっていても残したいと思うのは、「自分を残したい」、この体が滅んでも心は残したい、という「主体性」「自我」のようなものがあったのだと思います。それは「人類共通のもの」だとは思いません。実際に文字のない文化はいまでもたくさんあるのですから。

ただ、文字(あるいは数字)のない文化に生まれた人間が、文字や数字を使う能力がないわけではありません。ある一人が(今で言う)「突然変異」によって文字を書く能力、数を数える能力、あるいは「話をする能力」を持ったとしても、それは何の意味(わかりやすい言葉を使えば価値)もないでしょう。相手には伝わらないからです。たまたまある人が話すことができた時には、同時に他の人もそれを「ことば」として聞くことができたということです。数を数えるのもひとりではなく、みんな数えることができた。ある人が文字を書いた時、他の人も読むことができた。どうしてみんな同時にできたのかはわかりません。話す前にことばはなく、書く前に文字はなく、数える前には数がありませんから、「徐々に進化した」というわけではありません。「たまたまそうなった」としかいえないんじゃないでしょうか。

ある人が残すために文字を書いたとして、それを残していくためにはどうすればいいのでしょうか。粘土板やパピルスは雨に濡れると崩れたり腐ったりしてなくなってしまいます。火も日光も大敵です(プラトンが書いたオリジナルも、紫式部が書いたオリジナルも残っていません)。地下深くに埋めればいいでしょうか。残すために文字を書いたときにすでに予定されていたことですが、それ一つの意志ですから他の人に伝わることが必要なので、地下に埋めることは予定とは反対のことです。残すため、伝えるための唯一の方法は「書き写す(書写)」ことです。書き写したら元の粘土板は捨てる、これも一つの文化でしょう。ひとつの原版は、いくらかの間は変化しませんから、これをもとに複数の写本をつくることができます。「複製文化」の始まりです。たくさん作れば、残すために書かれたことの意志は多くの人に伝わります。最初に残すために文字を書いた時、多くの人に伝えたいと思っていたのかどうかはわかりません。恋文などは特定の相手だけに伝えたいでしょうから。だから、複数の写本を残すというのは、これも特定の文化だけにあることです。

書き写す時には必ず誤字や脱字が生じます。そこで、書き直しや加筆が必要になります。ところが文字は書いた人の思いがそのまま保存されているわけではありませんから、当初とは違う書き直しや加筆が生じます。さらに、書写する人がわかりやすいように注釈を加えることもあります。書写というのは文字をことばに戻し、再解釈して再度記録する行為です(ことばに直さずに形だけを写すこともあります)。結局「オリジナル」がなにかはわからなくなります。それは元々の文章ではなく、「新しい別の文章」です。書写したと思っているものが新しい「オリジナル」になります。

残すために文字を書いた文化は、文字で意志を表す文化であり、文字が「意志を残すもの」として現れている文化です。文字(書かれたもの)が意志を持つ文化ということです。文字が書ける人は(書けない人は書ける人に頼んで)意志を固定する文化です。それは個人的な日記でもあるし、肖像画や後の「記念写真」「家族ビデオ」でもあります。

それでも当初の「固定する」という意図は実現されないままです。紙も、写真も、フィルムも、CDも、ハードディスク(磁気記録)も、どんどん失われていきます。私の世代は、まだ「残したい」「残るものだ」とどこかで思っています。「残る(残す)」というのは、紙の本のように「触ったり、重さがあったり、かさばったりする」物として残す、ということです。でも、今の状況は違います。私の子どもはゲームが大好きでゲームばかりしています。ところが彼の家には新しいゲームが殆どありません。漫画も好きですが、新しい漫画の本も殆どありません。どちらもネットで買うようです。ネットにさえ繋がっていれば、どこでも遊べるし、読めるからいいんだそうです。第一、遊び終わった古いゲームや読み終わった古い漫画を持っていることにどれほどの価値があるでしょうか。それらがネットの世界から消えても困る人は殆どいないでしょう。消えたデータの代わりはいくらでもあります。新しいゲームや漫画はどんどん作られますから。

新しいゲームや漫画をつくるには、膨大な労力が必要なことはわかっていると思うのですが、それらのデータの維持にどれほどの労力や資源が使われているかにはあまり思いがいかないでしょう。

「科学」は「 science 」の訳語として明治時代に作られました。一般的に使われるのは明治末になってからです。100年前ほどです。それまで日本には科学がなかったのでしょうか。そんなことはないですよね。「科」は「分ける・分類する」、「学」は「学問・学ぶ」という意味ですね。『新明解語源辞典』から引用します。

『明六雑誌』二二号(明治七年)に掲載された「知説ー四」で、「如此(かのごと)く学と術とはその旨趣(ししゅ)を異にすと雖ども然ども所謂科学に至りては両相混じて判然区別すべからざるものあり」と述べている。「学」は基礎的な学問であり、「術」は応用科学である。「科学」が両者を含むものと説いているわけである。

高野繁男氏は、これを元に西周の造語だとしています(神奈川大学Web)。『精選版 日本国語大辞典』では

(1)文献上の初出として明治七年(一八七四)の西周の「知説‐四」〔「明六雑誌」二二号〕が挙げられることがあるが、文脈からいって「学科」の意味、あるいはその誤植とも考えられる。なお、同書「知説‐四」には「学(サイーンス)」が見えるので、西周は “science” に「学」を当てていたようである。

(2) science の訳語として使用された確実な例は、挙例の「哲学字彙」が早く、以後 “science” の訳語として「科学」をあげることが一般化する。ただし、一般的に使用されるのは、明治の末になってからか。(か‐がく クヮ‥【科学】)

江戸時代にも平賀源内などの科学者(蘭学者)がいたことは多くの人が知っています。

「 science 」がどういう意味なのかはよくわからないのですが、ドイツ語の「 Wissenschaft 」の「Wissen 」は「知る・知識」という意味で、「科学=学問=知識」です。「skei- 」は印欧語根「 sek- 」の拡張で、「切ること、分割すること」を表します(「科」)。目に見える風景から「山」を切り出し、「山」から「木」を切り出し、「木」から「葉」を切り出し、「葉」から「細胞」を切り出し、・・・、これが科学の根本です。多くの「木」から「杉」と「松」を分ける(分類する)ことも科学です。対象を「分ける」ことが、「知(ること)」だという伝統は古典ギリシャからあります。

日本でも同じことはされていたと思いますが、「主体ー対象」という「主格構造」がない日本語ではその意識は薄かったのではないでしょうか。

なんかダラダラ書いてきた割に、「プラスチック・ワード」のことはあまり書けていない気がします。そこは本書を読んでいただくとして、日本語との関係をまとめたいと思います。

巻末のエーファ・オトマー(福岡大学人文学部講師)氏の「日本語版に寄せて」がそれをうまくまとめてあります。長くなりますが、重要なところを引用します。

かつて日本では、ひとつひとつの外来語に対して適切な日本語の単語を見つけだそうと苦心惨憺してきた。やむをえないときには、 Philosophie を表す「哲学」のように造語をすることもあったし、Internationalisierung を表す「国際化」のように、既存の日本語の単語から複合語をつくることも多かった。日本語の単語でなんとかなるときには、国際的に通用する用語よりもそちらのほうが好まれた。Entwicklung は「発展」にも「発達」にも「発育」にもなった。日本語はコンテクストにあわせて対応する言葉を選択するようにふみとどまり、development という国際的なプラスチック・ワードの要求をはねつけてきたのである。

日本語は長い間よく抵抗してきた。しかしいまや時代は変わった。日本は国際的になり、グローバルなプラスチック・ワードの命令に従うようになった。わかりやすいように翻訳できないこと、つまりはまったく具体的でないことが、プラスチック・ワードの本性である。翻訳者は頭をかかえたあげく、カタカナ語に助けを求める。ある高名な翻訳者は「困ったときはカタカナを使う」とさえ言っていた。たとえば identity は、翻訳者泣かせの言葉のひとつである。「自己同一性」と訳されたこともあるが、この造語をもってしても、何のことだかさっぱりわからないという事実に変わりはなかった。そこで翻訳者は降参し、こう書きつけるのである。「アイデンティティ」と。「グローバリゼーション」「コミュニケーション」「プロジェクト」「イノベーション」「インターフェイス」についても同じことがいえる。一個一個積み木が詰められて積み木箱がいっぱいになると、国際的な交流の場ではそれを使って文が組み立てられる。日本語はいまやグローバルな舞台の仲間入りを果たしたわけだ。

このような言葉は、日本人にとって二重に抽象的である。もう一度「アイデンティティ」という言葉にもどってみよう日本語には、「アイデンティティ」という言葉にそれなりのコノテーションを授けられるような概念は存在しない。実態を欠いていることこそ、プラスチック・ワードを際立たせている特徴である。だからこそ翻訳者が途方に暮れてしまうのだ。identity ということばはカタカナでも書かれるが、そうなると借用語のための音節文字で表記されることで異物としてのレッテルが貼られることになる。それは巨大な抽象度を備えた単なる音声でしかない。しかし、日本語では抽象語はふつう漢字によって具体化されるため、それによってある程度は感覚的に経験しうる水準を手に入れる。それに対して、カタカナ語は固有言語の歴史に根付くことのない空虚な音声にとどまる。借用語としてさえ、ほとんどとらえどころがない。そのため、日本語ではドイツ語よりも、プラスチック・ワードが日常言語を手の内に握るまでに時間がかかったのである。(P.215-217)

日本語の単語(文法)に「性 gender (男性名詞・女性名詞など)」はありません。「ジェンダー」というのを日本語に訳せないのは当然といえば当然です。「性」は日本語では「さが、しょう」です。「天性」とか。あるいは「たち・物の本質」、「性質」のことです。「人間性」「動物性タンパク質」などと使います。「こころ(の作用や本体)」という意味もあります。「理性」など。でも、「 sex 」の訳語として使われるのは明治以降です(精選版 日本国語大辞典 「性」)。

でも日本に「性(男性・女性)」の区別がなかったわけではありませんね。「おとこ」「おんな」(あるいは「おす」「めす」。

「 sex 」の約ごとしての「性」が日本に浸透していくと同時に、西欧の「法学」「科学」「哲学(人権思想)」などが流入してきます。「 freedom, liberty 」の訳としての「自由」、「性による差別をしない」という「男女平等」も流入しました(「平等」がわからないのですが、「平等院鳳凰堂」というのもあるので、たぶん仏教用語でしょう)。「人権」は和製漢語です。津田真道訳『泰西国法論』(慶応三年、明治元年)が初出らしい。「権利」は『荀子』にもありますが、「権力と利益」の意味です。明治以降「 right 」の訳語として使用されたのは、もっぱら法的概念としてです。そしてこの「法」というのは、仏教の「ダルマ」の意味ではなくて、西欧の法です。

これらのことばは、初めは「知識人」のあいだで使われていたのでしょうが、一、二世代の内に一般的になりました。「一般的になった」というのは、みんなが理解したという意味ではありません。西欧における法は、「個人」間の「契約関係」です。主体的意志を持って契約が可能な個人が「人間」なのですが、契約であるということは、だれもが人権をもった法律の主体です。作るのも変えるのも一人ひとりです。そういう感覚は日本にはまだないですよね。せいぜい「代表」を選んでその人に作ってもらいます。自分はその法律を「守る」(あるいは「破る」)だけです。いまだに法は「お上」が作るものです。江戸以前の「御法度」「御触れ」と同じです。日本では法律は「能動的に作るもの」でも「受動的に作られるもの」でもありません。「ある」だけです。そこにあって、それに包まれ、その中に自分が「ある」だけです。

「男女平等」は、自然「法」にもづく「権利」として「平等」概念と結びついて主張されましたが、それは「いいこと」「正しいこと」という「プラスの価値」をもつものとして流通します。同時にそれを支えたのが「発展(進化観)」による「古いものは乗り越えるべき」として、「古いもの」に「マイナスの価値」を植え付けました。

そこに「ジェンダー」が飛び込んできました。この本にもあるように、それはプラスチック・ワードです。先日、姫岡とし子著『ジェンダー史10講』(岩波新書)を読んで驚きました。姫岡氏は明言していませんが、「ジェンダー」というのは単なる「社会的性役割」ではなく「それによる性差別」のことらしいのです。姫岡氏は近現代社会における「ジェンダー化」を批判しているのです。氏の専門であるドイツ語圏ではそういう使い方が一般的なのでしょうか。イリイチの『ジェンダー』(1982年)は、翌1983年にドイツ語版がでていますが、少なくともイリイチはそんな使い方はしていません。ジョーン・W・スコット『ジェンダーと歴史学』(1988年)から引用します。

こうした知は絶対的でも真実でもなく、つねに相対的なものである。(中略)したがってジェンダーとは、性差の社会的組織化ということになる。だがこのことは、ジェンダーが男と女のあいだにある固定的で自然な肉体的差異を反映しているとか、それを実行に移しているといった意味ではない。そうではなくてジェンダーとは、肉体的差異に意味を付与する知なのである。(『30周年版 ジェンダーと歴史学』平凡社ライブラリー、P.30)

まだ「序論」しか読んでいないので(笑)、この定義をどう思うかは書けません。ただ、読み飛ばしがちなのは「知」とか「差異」とかということばです。

前述のとおり、西欧科学は「知」であり「分ける」ということです。「差異を見つける」ということが学問です。それは西欧では「当たり前」のことでしょうが、日本人にとっては当たり前だとはいえないでしょう。

「社会的組織化」なんていうのも困ったことばです。柳父章氏は、

かつてsocietyということばは、たいへん翻訳の難しいことばであった。それは、第一に、societyに相当することばが日本語になかったからなのである。相当することばがなかったということは、その背景に、societyに対応するような現実が日本にはなかった、ということである。(『翻訳語成立事情』岩波新書、P.3)

と喝破しています。

どうやら西欧というのが特殊なようです。ルイ・デュモンは『インド文明とわれわれ』で、インド文明における人間のあり方とその西欧における違いをこう言っています。

一般的に、人間の秩序は自然と一致して具体的な形を取る。この特徴は階層的な秩序という考え方、そして相互補完性という考え方そのものに結びつている。ところが西欧においては、社会が、もはや個人の寄せ集め、言い換えればみずからに価値の源泉を見出す具体的な人間である個人の横ならびの集合体としてだけ考えられているという限りにおいて、人間と自然は対立させられているのである。そして、自然に対して絶対的に独立した人間の秩序が個々人の平等のうえに打ち立てられた結果、社会そのものは、いわゆる「自然に対する人間」の闘いと言われるもののなかで単なる道具としか考えられないようになる。これほどインド人の精神に対立するものはない。(竹内信夫・小倉泰訳『インド文明とわれわれ』みすず書房、P.36)

「 society 」が「 individual (個人)」と深く結びついているのが西欧社会です。また、歴史についてこう言っています。

われわれが歴史を問題にするときに念頭におくのは、単に絶対的あるいは相対的な年代だけでなく、因果関係の連鎖、もっと正確にいえば意味のある変化の総体、つまり発展だ。詮ずるところ、われわれが歴史のなかで生きているというのは、人間、社会、そして文明の本質的なありかたは時間のなかでの発展においてしか真に完全には現れないとわれわれが考えているたとえそう考えるようになったのはほんの少し前であるにせよという意味においてなのだ。われわれは時間に現実性を与えてきたし、人間の重要な存在次元だと考えている。実際は見かけとは違ってこのことは自明なことではなく、時間がこのように人間的な意味を担うようになるまさに一つの変換が必要だった。つい昨日まで、歴史は単に偉業や模範的行為の目録にすぎず、古代や近代の人間の尊敬すべき長所がそこで論じられてきた。時間に積極的な意味をあたえることは、進歩を、つまり漸次的な終末論を信じることだ。(同書、P.44-45)

「因果」なんて、とてもインド的(仏教的)なことばですが、それは西欧の「原因 cause ―結果 effect 」とは異なります。古典ギリシャでは、「歴史」はこのインド的歴史です。それがローマでは法的な直線的な概念に変わりました。私はこの「単線的」「終末論的(始まりがあり終りがある)」は、ヘブライズムの影響だと思っています。インドでも古典ギリシャでも「輪廻(生まれ変わり)」があります。でも、ユダヤ教やキリスト教にはありません。「個人(あるいは今)」が大切なのは、そういう意味でもあります。

日本でも江戸時代(あるいは現代)までは、歴史上の偉人も神様も「過去」に属しているのではありませんでした。聖徳太子も、桃太郎も、カッパも「今の世界の何処か」にわたしたちと一緒にいる、という感覚をもっていた気がします。

「昔々、あるところに」と「昔話」は始まります。古くは『竹取物語』(9〜10世紀?)や『平中物語』(10世紀末)も「いまはむかし」で始まります。「今ハ昔」はまさしく『今昔物語(集)』(12〜13世紀?)です。この「いまはむかし」をどう解釈するかは、そのときどきの「歴史(時間)」感覚によります。「今じゃなく、昔(過去)にこんな事があったんだよ」を、「今は関係ない」と捉えますか。それとも「昔のことだけど関係ある」と捉えるか。「関係がある」というのは「事実同士は何らかのつながりや因果関係がある(バタフライエフェクトのような)」という意味じゃなく、「今だって(自分たちにだって)起こりえる」という感覚です。

母親や、祖母によって語られる(ジェンダーだと言われても結構)「おはなし」は特に、「今」の感覚があります。「今昔」の解釈として、馬渕和夫の説(「説話文学を研究する人のために」国文学・第三巻第十一号)があるようですが、確認できません。私は、「今がその昔だと思ってください(今はその昔なんですよ)」という解釈もできると思います。

昔話や神話・民話を含む「物語」は、「すでに(過去に)」できたものです。それは、語り手(演じ手)によって「現在」に再現されます。書かれたものであっても、読み手はそれを「現在のもの(自分のこと)」と捉えることで成立します。しかし、西欧の歴史観はそれを許さないところがあります。「過去は過ぎ去った」のであり「現在は過去を乗り越えた(レベルアップした、進化した)もの」だからです。「過去の否定の上に現在は成り立っている」とヘーゲル的に言ってもいいかもしれません(だから、神話や昔話の地位はどんどん落ちていきます)。でも、物語の力はそれを乗り越えます。その現れのひとつが「時間SF」でしょう。

英語では「 once upon a time 」で物語が始まります。そして最後は「 ever after 」で終わります。つまり、お話は「今でもどこかで続いている」のです。

「時間的に新しい」ことが「発展」と同義なのは(近代)西欧に特殊なことです。

上記引用文に「 Entwicklung は「発展」にも「発達」にも「発育」にもなった」(「日本語版に寄せて」)とあります。「発展」はたしかに著者の言う「プラスチック・ワード」です。その部分を引用します。

「発展」という日常語は、十八世紀に日常言語から科学に採りいれられて、あらゆる分野にまたたく間に広がったのだが(中略)、その後、新たな科学的定義をたずさえて日常言語のなかに舞いもどってきた。(P.59)

こうして、ことばの面でも事実の面でも、「発展」という運動に従わないあらゆるものは、絶望的なまでに後進的で時代遅れのものとされてしまうのだ。(P.62)

〈 entwickeln; develop 〉はもともと目的語を録る他動詞であり、一八〇〇年ごろまで自動詞適用法は存在しなかった。かつては「AがBを発展させる」と言っていたが、いまや「何かが発展する」と言うようになった。(P.63)

歴史はもはや自然過程としてぼんやりと思い浮かべられるのではなく、鉄のごとき法則にしたがって進行するプロセスとして分析されるに至った。歴史は「自然」の世界で再解釈されたのである。(P.64)

比較的新しい用法の自動詞において歴史は発展としてまとめられたのだが、今度はそれが新たな他動詞に移行して、行為主体となっていったのである。発展が発展するわけだ。(P.65-66)

ここで「自動詞・他動詞」が出てきますが、西欧語文法において他動詞は「主体が目的(語)に作用を与える」、自動詞は「主体がみずからに作用を与える」というようなニュアンスがあると思います。どちらも「主体(主格)」が必須です。

話し手はその語を自分が表現したい文の構造に従わせることができず、ステレオタイプ、出来合いのブロック、オブジェとして使うしかなかった。すると今度は、その語が自分の目指す方向へと語り手を連れていってしまうのである。ひとはことばのなかで考えるが、文の構造は語り手の意のままにならない。(P.61)

これが西欧において「プラスチック・ワード」が流通する原因でしょう。

すべてを目的(対象・客体)とする印欧語においては、逆にすべての目的に主体性を投影させます。昆虫にも(ファーブル)古生物にも(ダーウィン)。そのうえで、その目的(他者)を「主体」として認めるかどうかは「主体」にゆだねられます(ゆだねざるをえない)。客体の「発展」は、自らの「発展」に帰着します。

古典ギリシアにおける「存在とイデアの分離」から始まり、文字と話しことばの分離、デリダの「脱構築」まで、どこまでも「ロゴス中心主義的」であり「自己(主体)中心主義」です。西欧における「プラスチック・ワード」と日本における「プラスチック・ワード」とは区別する必要があると思います。

近代において、それが形を変えます。

このようにして一年の月々の続き絵に、女、隣人仲間、最後に子どもという具合に新たな人物が登場してくるのである。子どもは、まだ正確には家族生活とまではいかないにしても、身近な生活や一家団欒という、かつては認識されていなかった欲求に結びつけられるのである。(フィリップ・アリエス『<子供>の誕生』邦訳、P.321)

異なった世代が三つないしは四つの人生の諸時期を象徴しているような一つの家庭内に、それらをまとめようという考えはもたれていなかった。芸術家たち、そしてまた彼らが代弁している世論は、年代の個人主義的概念に忠実にとらわれていたのであり、すなわち同一の個人がその運命の異なる時々の姿に描かれていたのである。(同書、P.322)

だれでも自分が生まれ、育ち、年老いて死ぬ、ということはわかっています。大家族ではそれを日常目にする事ができます。生まれたての赤ちゃんから、老衰した老人までが身近にいます。ところが「核家族」ではそれを目にする日常はありません。頭でわかっていても、自分自身の体験は別です。自分の人生においては、「昨日できなかったことが今日はできるようになった」の連続です。これは「進歩史観」と同じです。歳とともに「昨日できたことが今日はできない」となってくるのですが、それでも「昨日知らなかったことを今日は知っている」という観念(イデア)的な進歩史観は続きます。そして「昨日覚えていたことを今日は思い出せない」となってくるのですが、そのときはもう「主体」が崩壊しつつあるのです。

「物忘れ」がしょっちゅう起こるようになっても、「忘れているだけで、記憶はどこかに残っている」と抵抗したくなります。

話されたことばは、書かれたもののうちに生き続けます。昨日語られたことばが、いまなおそこに現前していると想像する

それはギリシア思想の根幹をなす考えですためには、昨日のことばがどこかに記録されており、したがってそれは再現されうるのだと想像しなければなりません。(中略)記憶とは、何かが書き込まれた板きれのようなものであり、(中略)そこからふたたび引き出せるようになっている貯蔵庫のようなものです。それは、なおもプラトンが知っていた意味における想起 remembranceではないのです。プラトンによれば、想起とは、かつて自分の心のうちにあったなにものかを感じることです。(イリイチ『生きる意味』P.337)〔抽象的な〕思考が成立するためには、文字を書くというテクノロジーが内面化される必要があります。(中略)記憶というものが存在するためには、そうしたことが必要なのです。(同書、P.337-338)

う〜ん、そうなのかなあ。プラトンはこう言っています。

(エジプト王タモスが文字を発明した神テウトに・・引用者)なぜなら、人々がこの文字というものを学ぶと、記憶力の訓練がなおざりにされるため、その人たちの魂の中には、忘れっぽい性質が植えつけられることだろうから。それはほかでもない、彼らは、書いたものを信頼して、ものを思い出すのに、自分以外のものに彫りつけられたしるしによって外から思い出すようになり、自分で自分の力によって内から思い出すことをしないようになるからである。じじつ、あなたが発明したのは、記憶の秘訣ではなくて、想起の秘訣なのだ。(『パイドロス』274-275、旧全集第5巻 P.255-256)

これはこの本の、

もちろん名前は定義ではなく、記憶がつかむ取っ手にすぎない。(P.40)

につながります。

ギリシア神話の神ムネーモシュネー( Μνημοσύνη メモリーの語源)が司る回想の池(あるいは想起の川)は

神々でさえ、かれのティーターン神族の母が司る水を汲むことなくして、記憶することはできなかった。(中略)

しかしながら、壮大な叙事詩の口承文学が廃れたとき、口承伝統における最初の女性もまた忘れられてしまう。古代ギリシャの詩人は、以来、記憶するのに「はるかむこう」の力を必要としなくなるのである。詩の源はテキストとなって、凍結されてしまう。詩人は、書き記されたテキストの文字をたどり、水を絶やすことのなかった叙事詩上の川は、記憶の中から消えうせてしまう。(中略)書きことばは、ことばを粘土の板に固定し、流れるような生きた話しことばよりも、はるかに大きな権威を獲得するのである。(イリイチ『H2Oと水』評論社 P.77-78)

叙事詩の伝統が記録される前、慣習が成文化された法律として固定される前の時代では、思考と記憶とが、どのような声明にも分かちがたく絡み合っていた。ことばを発するとき、人は、思考と言説とを区別することなど想像もしなかったのである。声は保存しておけなかったし、それは跡形もなく消えゆくものであった。(同書 P.78)

文字によって、イーリアスは固定され、ヘラクレイトスの「流れ」は止まってしまいました。思考は紙の上の思想になり、記憶は(神ではなく)紙の助けが必要となりました。いまでもこの川は詩や音楽の中に流れてはいます。でも、その流れから話し手(つくり手)の「意味」を汲み取るのが私は苦手です。

イリイチが想定しているのは「アルファベット(表音文字)」です。長い間、アルファベットで書かれた文字は「声に出して読むもの」でした。12・3世紀まではラテン語の本は子音字だけで書かれていたし、単語同士の間の空間もありませんでしたから、声に出して読まなければ単にアルファベットという記号の羅列でしかなかったのです(遺伝子情報の羅列のようです。つながりには意味があるけど、それぞれには意味がない)。

漢字などの表意文字(あるいは象形文字)はどうでしょう。それは音とともに「意味」を表しています。字をみれば、発音しなくても意味がわかるでしょうか。例えば漢字は北京での発音と上海での発音が違っていますが、意味は通じるようです。漢詩は韻を踏んでいますが、北京語でも上海語でも韻を踏んでいるのでしょうか。わかりません。

ひらがなは意味を表しませんから、声に出すのが基本だったのではないでしょうか(和歌とか)。「読む」ものではなく、「詠んで聴く」ものだったような気がします。

「記憶力」も「思い出す能力」も衰えてきた私がやっていること(読むこと・書くこと)は、ムネーモシュネーからどんどん離れている気がします。

最近、学生時代に大嫌いだった「歴史」を意識することが多くなりました。それは昔の事実(書かれたもの)を今の感覚で解釈することではありません。むしろ、その感覚が「違う」ということを知りたいと思うのです。別に遠い過去じゃなくていいのです。自分の父母や祖父母と私の感覚の違いです。歳を重ねるごとに父母がどうしてあのような(さまざまの)行動をしたのかがわかる気がするのです。それと同時に、その感覚の違いを実感するのですが、もう確かめようがありません。自分が「普遍的」「科学的」「論理的」と思ってきたことが、「歴史的」なものだと思えてきました。ここでいう「歴史的」というのは「長い歴史でかたちづくられてきた」という意味と、「超歴史的ではなく特定の歴史(時代)にのみあてはまる」という二つの意味があります。

別の発見をしてしまいました。

歴史を表すhistoryという語は,historia(探究)というギリシア語に由来している。歴史が単に人間世界で生起する諸事件の連続や総和なのではなく,その諸事件の意味連関を探究する人間の作業でもあるということを,その語の由来が示している。ドイツ語では,その前者をGeschichte,後者をHistorieと別の言葉で表示している。(「歴史」改訂新版 世界大百科事典)

著者ペルクゼンはたぶんドイツ人だし、原書はドイツ語で書かれたので、この違いはわかっているでしょう。原語はどちらなのでしょうか。たぶん後者でしょうね。つまり、過去の諸事件から切り離された(関連のない)用法をもつのが「プラスチック・ワード」ということです。

もっとわかりやすい文章がありました。執筆者はわかりません。

詳述すれば長くなりますので、きわめて荒っぽく述べます。

1.ヒストーリエ:語源的には、ギリシャ語の「イストリア」、ラテン語の「ヒストーリア」から、ドイツ語の「ヒストーリエ」に。英語の「ストーリー」と同じ語源です。

この語は、過去のことがらに関し、真実かフィクションかを問わず、報告や話、物語などを意味しています。繰り返しのない、一回きりの過去のさまざまな事象。過去における出来事の説明や報告についての「点」的な捉え方だと考えればわかりやすいかもしれません。

2.ゲシヒテ:同様に、過去についての記述、物語、報告など、ヒストーリエと共通し、重なるところが多々あるものの、また、これは同様に一回きりのニュアンスを含む場合もありますが、むしろ、過去→現在→未来へと発展し、つながっている人類や事象と考え、「線」的に捉えれば、ヒストーリエとのちがいが分りやすいかもしれません。過去における、ある国や地方の出来事、時代を動かした人物、政治、宗教、文化などについての「総合的な線」です。今日まで続き、また未来へとつながる「総合的な流れ」でもいいかもしれません。

3.現在の使用例:学校での歴史の科目については、ヒストーリエ は使いません。この場合は、ゲシヒテです。歴史学、科学史、哲学史、音楽史などなどという場合には、ゲシヒテを使います。

(メルヘンの語りなども、ヒストーリエではなく、ゲシヒテの部類です。日本の国の歴史、会社の沿革、私の個人的な歴史、人生の歴史などもゲシヒテです。)

辞書で Geschihite.... Geschichits ....の見出しで引いてみてください。20~30の言葉が見つかります。Historie.... もそれよりは少ないですが、かなりあります。

4.この二つはいつも厳密に、分化しているわけではありません。歴史家のことはHistoriker と言うし、歴史主義と言う場合にはHistorismus、また、歴史学(史学)はGeshichitswissenschaftです。18世紀以降、ゲシヒテを使う単語が増えたようですが、それまでの経緯から、ラテン語から借用したヒストーリエで確定していた言葉(単語)はそのまま、現在でも継続使用されているわけです。

以上、きわめて乱暴な説明ですが、考えるヒントになれば幸いです。(Yahoo!知恵袋)

質問者が再度書き込みをしています。それがこれ。

再び、ありがとうございました。そういうことですか。だとすれば、私らキリスト教の神学では間違った使われた方をしていることになります。

「ブルトマンは歴史を二つの次元に分ける。一つは事実の歴史であり、彼はこれをヒストリエ(Historie) ――史実、事実史、世界史と訳されている――と言い、もう一つは、歴史の中の事実が人間にとってどのような意味を持つのかという角度から見た歴史で、彼はこれをゲシヒテ(Geschichte) ――実存史と訳されている――と呼ぶ。そうすると、ブルトマンにとっては、イエスの十字架はカルヴァリの丘の上に立てられた点などでは史実であるが、それが私たちの救いと関係してくる点では実存史の出来事である。」

http://www.geocities.jp/yoshionoro/jud-christ-1-13.html

こういうのって、神学では通用しても、一般の学問では通用しないってことですね。さもありなんです。神学者という輩は、しょせん、その程度ってことでしょう。(同)

どちらが正しいのか、私には判断しようがありません。いずれにしてもペルクゼンの使い方は、過去との関連を断ち切られた(科学的)用語という意味で使っています。

すでに引用したデュモンの文章の続きです。

これに関連しているが、われわれは自己を何よりも個人として考え、まわりの世界をさまざまな個体の集合として歴史も個々の事件の連なりである把握している。そして、一つの全体として捉えられた個別的人間の集合が、本質的には、自然に対する闘いに従事していると考えている。以上がわれわれの常識で時間を考えるときのいくつかの特徴だ。もう少しでわれわれは、変化だけが意味をもち、恒久不変なものにはなんの意味もないと信じるところまで行きつくだろう。しかし、ほとんどの社会はその反対のことを信じてきたのである。(『インド文明とわれわれ』P.45)

「変化だけが意味」をもつというのは、「発展が発展する」というペルクゼンのことばと同じです。歴史や科学を装い「普遍性」を主張するプラスチック・ワードは、言葉自体に意味はないのです。でも、「無意味」ではありません。そのことばを使うこと自体に意味があります。

「コミュニケーションが必要だね」は拒否することができても否定はできないと思いませんか。客観性や科学性・普遍性を帯びているからです。「話し合いが必要だね」は拒否も否定もできます。

印象的なことばがあります。

プラスチック・ワードはなれなれしくなめらかに響き、肯定的で、みなの合意にもとづいているかのように感じられる。ところが、それ自体が邪悪なわけでないにせよ、プラスチック・ワードは暴力性を隠している。「発展」のような単語がひとつあれば、ひとつの地域をまるごと荒廃させることもできるのだ。(P.38)

実際、他のところでは、連邦共和国をおおいつくした建設フィーバーが、ヒトラーの破壊欲をかろうじて逃れた多くの建築物をも破壊することとなった。(P.138-139)

日本の街はどうでしょうか。新しい建物が建って、前に何があったかわからないことが多いと思います。それこそが「歴史」を失っていることではないでしょうか。

chatGPTは、文章だけでなく計算もしてくれるし、プログラムの提案や修正もしてくれます。それらが印欧語の「主客構造」、つまり「論理的=因果論的」構造を持っている、というよりその表現そのものだからです。それは客観的、普遍的、数学的で、非歴史的です。chatGPTが可能なのは、世界がプラスチック・ワードで覆われているからではないでしょうか。

私は外国語が苦手なので、西欧のプラスチック・ワードについてはペルクゼンに反論しません。そして日本語について言えば、それは別の性格があります。ひとつには仏教伝来以来の漢語、もうひとつは明治維新以来の翻訳語です。それはプラスチック・ワードとの共通点がありつつも、日本語特有の文化的な背景があります。現在毎日のように新しい横文字(カタカナ語)が流れてきます。「グローバル・パートナーシップ」(日米共同声明)の意味を改めて調べようとする人は少ないでしょう。新しい言葉は「使ったもの勝ち」のようです。

この文章にも数え切れないような「翻訳語」が含まれています。いちいち語源や元の印欧語(とその語源)を調べる気力はありませんが、先日から『日本国語大辞典』や『大言海』の中古が2〜3千円で買えないかなと探したりしています。

さて、chatGPTはどんなラブレターを書いてくれるのでしょうか。それで育まれる「恋愛」はどんなものなのでしょうか。

【プラスチック・ワードの蔓延】

プラスチックのように思いのままに姿を変え、人工的で、空虚なことば、それは資本主義と社会主義の対立をこえて、現代社会の根底から発した言語現象である。現代の支配的な言語表現は、たかだか30個ほどのプラスチック・ワードの組み合わせからできている。それをあやつるのが専門家や行政官たちであり、わたしたちの生活世界はこのプラスチック・ワードによって「植民地化」されつつある。プラスチック・ワードは一撃で倒せる敵ではないのだ。ペルクゼンは、わたしたちがおかれた状況を冷静に把握することがプラスチック・ワードの支配から抜け出すための第一歩であると言っているかのようである。

[言語における近代批判]

著者自身が述べているように、『プラスチック・ワード』という発想の産婆役となったのはイリイチである。たしかに、ペルクゼンの思考には、イリイチの根源的な近代批判との共鳴がはっきりと聞きとれる。その点からいえば、本書はイリイチの思想を言語の領域で存分に展開したものだといってもよいだろう。

近代科学批判という側面からいうなら、フッサールによる「生活世界の数学化」批判、ハーバーマスによる「生活世界の植民地化」批判などとの結びつきが思い浮かぶ。とくに後者は、ルーマンのシステム論----「システム」はプラスチック・ワードの代表選手である----との対決から生まれたという点で親近性が見られるだろう。本書で用いられる「植民地化」という概念は、おそらくハーバーマスに由来するものである。

他方で、オーウェルの『1984年』との類似性もあきらかであろう。オーウェルは、究極の全体主義国家においては、言語を通してひとびとの思考と感情が操作されると考え、不気味な「ニュースピーク」という言語を夢想した。それは極度に単純化、抽象化された言語、歴史が消去され、合理的規則のみによって支配されたことばの怪物である。

さらに、ドイツ思想に連綿と伝わる「言語批判」の視点が本書の背景には存在する。わたしたちは言語を自明なものとみなしているが、その言語こそがわたしたちの思考を呪縛していることに眼を向け、そこから数々の誤謬や虚偽が生まれることに批判的な反省を投げかけることが「言語批判」の目的なのである。

[日本語における問題とは?]

日本語におけるプラスチック・ワードの問題、それは端的にいえば「カタカナ語」の問題である。意味がわからないながらも「新しさ」のアウラ〔物体から発する微妙な雰囲気。ベンヤミンは複製ではないオリジナルがもつものとする。〕をたたえているからこそ愛用されるという点で、カタカナ語はプラスチック・ワードたる資格を十分に備えている。しかし問題は、カタカナ語を日本語に固有の表現にいいかえても、けっして理解しやすくならないという点にある。「アイデンティティ」を「自己同一性」におきかえても、意味がわからないことにはかわりない。

けれども、はたして日本におけるプラスチック・ワードは「カタカナ語」だけの問題なのだろうか。部品として交換可能で、思うままに増殖し、意味が不透明であるという特性は、むしろ漢字熟語にこそよく当てはまるものではないだろうか。「社会」や「恋愛」が「システム」や「コミュニケーション」のようなプラスチック・ワードではないという保証はどこにもないのだ。だとすると、日本語はすでに100年以上前から「プラスチック・ワード」の問題に直面していたことになる。

(糟谷啓介−かすや・けいすけ/一橋大学教授 藤原書店PR誌『機』2007年9月号より)