いつどうして買ったのかは覚えていません。見返しに「名古屋 熱海神宮商店街 言ノ葉堂」とあります。「日本の古本屋」で買ったような気がします。

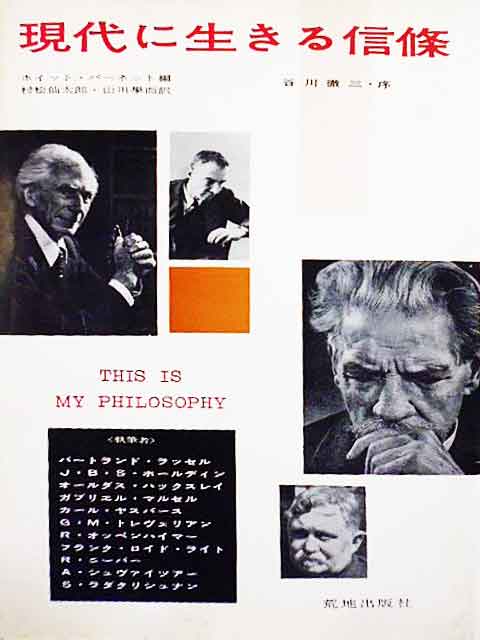

本書は、 This is My Philosophy; edited by Whit Burnett/ Harper & Brothers, New York. 1957 からの翻訳である。(P.324)

本書は、一九五六年、氏(ホイット・バーネット・・・引用者)が西欧を旅行しながら、現代文明の危機・混乱をまのあたりにみて、世界の各界の一流人物から、彼らの現代に生きる信条、現代文明への批判をきき、それを一冊にまとめて世に問うことにより、なにほどかの寄与をなそうという構想を立てて、ある人物はみずから訪問し、ある人物とは手紙による質疑応答をかわして、それぞれから、現在もっとも読むに値すると考えている自分の論文、あるいは著書の一部を推薦してもらい、それを編集したものである。(P.324)

世界に影響を与えていた当時の「一流人物」がどういうふうに考えていたのかを「教養書」ふうに編集した本です。哲学者、科学者、建築家、等、多彩な分野の「一流」の人たちです。各論文の前には、編集者によるその著者の「人となり」が簡潔に書かれています。

それぞれの人物については、Wikipediaに載っているでしょうから、省略します。

書抜は31,464字になりました。感想は、掲載順ではなく、書抜の少ない順に書きます。書抜の多寡が、内容の善し悪しと関係があるとはかぎりません(カッコ内は書抜の文字数)。

第3代ラッセル伯爵バートランド・アーサー・ウィリアム・ラッセル(英: Bertrand Arthur William Russell, 3rd Earl Russell, OM, FRS、1872年5月18日 - 1970年2月2日)は、イギリスの哲学者、論理学者、数学者、社会批評家、政治活動家である。

(Wiki)

多分、彼の著作を通して読んだことは一冊もありません。「活動する哲学者」として、イギリス国民に愛されてます。私はどちらかというと、論理学者、数学者として重要な人物だと思っています。

生物の出現以来存在したいかなることともそのように根本的に異なる状態が、ある種の迷い、ある種の悲惨な混乱をもたらし、その結果、気狂いじみた加速度で心と頭脳をいっそう疲労困憊させてしまうことなしに、継続してゆけるとはとうてい考えられない。(P.13)

今の社会が「おかしい」とは考えているようです。そしてその社会というのは、当時のイギリス社会であり、西洋やアメリカ社会でもあります。そして、それら「先進国」によって植民地化され、現在は名目上は独立しているけれど、その先進国の後ろ盾で内紛が起こっている社会も含まれているでしょう。「地球全体」だと思っているかもしれません。それらの後進国は「先進国の仲間入りをしたい」と考えていて、そのための「援助」が必要だと思っているのが先進諸国です。「発展途上国」という呼び方は、まさしくそれを表しています。

しかし、それらの国は本当に「先進国の仲間入りをしたい」と考えているのでしょうか。逆に、ラッセル等の先進諸国の人たちは「それを応援したい」と思っているのでしょうか。もし思っているとしたら、なぜでしょうか。「困っている人を助ける」「人道的援助」というのがキリスト教的な「慈悲の心」なのでしょうか。ガザ地区に食料を送ることと、ウクライナに武器を供与することは同じでしょうか。私は単純に「先進国の利益になるからだ」と思っていますが、そうでないとしても先進国の「上から目線」「傲慢さ」があるのではないでしょうか。先進国の「豊かさ」を支えているのは先進国の人々ではなくて、その発展途上の人達とその地域の資源であることを忘れているような気がします。

少なくとも、ラッセルは「先進国イギリスの現状」を心から憂いてます。その「文化」を他国に押しつけたいと考えていたのでしょうか。世界(地球)を「西と東」「北と南」に分けたとして、私は多くの国、多くの地域がどれにも属さないのではないかと思っています。多分、ラッセルはピダハンに数学を教えようとは思わなかったと思うし、教えようとしても失敗したでしょう(ラッセルがピダハンのことを知っていたとして)。

ジョージ・マコーリー・トレヴェリアン(George Macaulay Trevelyan、1876年2月16日 - 1962年7月21日)は、イギリスの歴史学者。(Wiki)

歴史学者です。論理学や数学でも業績を残しています。

哲学は歴史の前に提出されるべきものであって、それが歴史から抽出されるなどということはありえない。そして、私は、善なるものへの愛と悪なるものへの憎しみ以外に、歴史のために提出すべき私自身の哲学をもたない。(P.140)

歴史は事実を記録することができるが、しかし、哲学も科学もその事実がなぜ起こったのか、シーザー、モハメッド、シェイクスピアがなぜそれぞれに適わしい時代に生まれたのか、私たちに教えることはできない。(P.142)

どういう人だか知りません。この文章からすると、歴史の一回性、直線的信仰、偶然性などを考えていたのではないかと思います。それらはキリスト教的な発想です。

全体主義国家ではあらゆる「拠点」が抹殺される。現代の英国では、今なお残っているイギリスの政治的自由への愛がある程度その「拠点」を護っているが、しかし、時代の中央集権的傾向と近代的交通機関とが急速にそれらを破壊するのである。「拠点」なくしてはいかなる文明もすぐに腐敗する。すべてのことに画一性を求める人は、この重要な原則を見失っている。国家という機械の外に独立したものが何もなかったならば、文明はあらゆる健全な成長力を失うにちがいない。新しい生命が常にやってくるのは、少数党、小団体、個人からであった。」(P.147)

フルシチョフの「スターリン批判」が1956年、この本が出版される前年です。そしてナチスという「反人道」がなぜ生じたのかを西洋の知識人が必死に考えているときでした。「全体主義」に対立するのは「個人主義」です。「社会と個人」「全体と部分」を対立させるのは西欧の思考ですが、「なぜ対立するのか」は哲学(思想)の根本問題でありながら、アリストテレス以降、未だに解決していないと思います。

しかし、その「ローマの平和」は全体主義的政治組織に依存していただけでなく、その芸術と高雅さ、塔と寺院、富と快楽、余暇とぜいたくもまたすべて白人奴隷人口に完全に依存していたのであり、それはアメリカ南部諸州のずっと低い文明が、黒人奴隷に依存していたのとまったく同じであった。(P.150)

「ローマの平和」の崩壊、すなわち蛮族軍隊のガリヤ、イタリア侵入は、奴隷たちに解放の機会をあたえ、彼らはその機会をしっかりとつかんだ。戦争と無秩序とが奴隷の作業小屋の扉を開いた。(P.151)

もし、「奴隷解放」や「民主主義」が人道的だとして、「低い文明」(原語はわかりません)などという考えも、歴史の直線性にもとづく「発展性」からきているように思えます。

おそらく哲学の規定による場合でない限り、いかなる事件も「必然的」ではなかった。しかし、良かれ悪しかれ、それはそうなったのであり、既成事実の犯しがたい神聖さを永久にになっている。石像はすでに刻まれてしまった。石切場にもどすことは永久にできない。(P.152)

歴史家らしい名言です。その「必然的ではなかった」ことが、「人間はよりよい社会をつくることができる」という発想になります。「歴史の必然性」というマルクス主義のことを意識した言葉なのでしょうが、私は「必然」か「偶然」かということよりも、「人間〈個人)が社会・歴史を変えうる」と考える点では、自由主義〈資本主義)も社会主義も全体主義も同じだと思います。「環境保護」という考え方は、「人間が環境を支配・操作できる」という西欧的(キリスト教的)発想です。社会に対しても同じです。

J・ロバート・オッペンハイマー(Julius Robert Oppenheimer、1904年4月22日 - 1967年2月18日)は、アメリカ合衆国の理論物理学者。(Wiki)

「原爆の父」と言われる人です。

「集団のための機関(マス・メディア)について、

しかし、それらは同時に、それによって真の人間社会も、人間と人間の理解も、隣人と隣人の理解も、学校の生徒が詩を学ぶことも、女性が踊ることも、個人の好奇心や美の個人的な感覚も、無味乾燥な不毛なものと化してしまう手段であり、またそれによって門外漢の見物人のもつ受動性が芸術家と科学者にたいして非人間的な冷たい顔を見せる手段でもある。

なぜならば、この世界は不可避的に、またより一層開放的になりつつあるが、さらに、不可避的に、またより一層折衝的にありつつあるというのが真相だからである。私たちは一人の人間を知るには多すぎることを知っているし、また、一体として生きるには、あまりにも多種多様な生き方をしている。歴史と伝統は

人生を説明する手段であるが私たちの間の絆であると同時に障害でもある。私たちの知識は結合すると同時に分離させ、私たちの秩序は結びつけると同時に分解させ、私たちの芸術は私たちを一緒にさせると同時にひき離す。芸術家が孤独であるということ、学者は彼が教えることを誰ももはや学ぼうとしないために失望するということ、科学者が偏狭であるということは、この偉大な変動期における不自然なしるしである。(P.173-174)これは新しい問題ではない。今までも常に一人の人間が知りうる以上のことがあった。また同じ心を動かしえない感じ方も常にあった。一つの総合的な体系に組みいれることのできない深い信条も常に存在した。しかし今日より以前に、多様性と複雑性と豊かさが、これほど明確に聖職政治的な秩序と単純化とを拒否したことはなかった。(P.174)

一見イリイチの発言に近い気もしますが、「多様性と複雑性と豊かさが、これほど明確に聖職政治的な秩序と単純化とを拒否したことはなかった」が意味することがわかりません。

とくにわかろうとも思いませんが。

ガブリエル・マルセル(Gabriel Marcel、1889年12月7日 - 1973年10月8日)は、フランスの劇作家、哲学者。キリスト教的実存主義の代表格。(Wiki)

彼の『存在と所有』は読んだ気がします(その本を持っているので「読もうとした」ことは確かです)。

なぜなら、同一性は抽象概念と抽象概念との間にしか存在しないからである。知性と愛とはこの世で最も具体的なものであり、そして、ある程度まで、すべての大思想家はこのことを認識もし、予感もしていたのである。(P.92)

いい言葉ですねえ。「私もあなたも同じ人間」だというのは、「人間」という抽象概念から発生します。犬と猫は同じ動物だ、というのもそうです。「私」が「太郎」で、「あなた」が「花子」だとすると「わたしとあなたが同じ」ということは崩れるわけです。「具体的なもの」を固有名以外の「知性」や「愛」と表現する時、すでにそれは「抽象概念」になってしまいます。なぜ具体的な存在を所有できるのか。それはその具体物を「対象化」し、一旦その存在から分離することによって、つまり概念化することによって、「所有」という関係が成立します。そしてそこには「所有主体としての自己」が成立します。所有というのは法関係ですが、知るためにものを対象化すること、愛する相手を対象化(所有)すること、「わがものとすること」。それを基に「知識」と「愛」が生まれます。

大衆は人間的なものを堕落した状態においてしか所有しないからであり、大衆自身が人間的なものの堕落した状態であるからである。私たちは、大衆の教育は可能である、などと自分を言いくるめようと努めないようにしよう。それは言葉の矛盾である。教育が可能なのは個人(インディヴィデュアル)のみであり、もっと正確にいえば、人格(パーソン)のみである。(P.92)

大衆は「個人」でも「人格」でもないというのは驚きです。

それら責問の言葉を哲学者に投げつける者こそ、大衆なのであり、せいぜい大衆の木霊にすぎぬ人間なのである。しかし、大衆が虚偽であり、自己が証人として立たねばならぬのは、大衆に抗して、普遍を養護するためであることを哲学者は自覚してるのである。(P.108-109)

「虚偽の摘発」が哲学者の責務である、ということでしょうか。

著者がそう思うのは勝手ですが、大衆から離れた、つまり「日常」・「人生」から離れた「知」とは何でしょうか。それは「人間的」なものなのでしょうか。その知が「力」を持って「大衆」を支配しているのが現代社会です。誰も著者に「普遍を養護してくれ」と頼んでいません。私は大衆が「堕落している」とか、著者が「堕落していない」という価値判断をしたくありません。大衆を根拠にしない「知」こそが「堕落した知」なのではないでしょうか。それは「学問としての哲学」の中だけで「遊んで」ほしいのです。

大衆より優越していると思い、発展途上国より先進国がすぐれているという「傲慢」が、キリスト教の「変質」にあるのではないでしょうか。(フーコー『フーコーの〈全体的なものと個的なもの〉』参照)

カール・ヤスパース(独: Karl Theodor Jaspers、1883年2月23日 - 1969年2月26日)は、ドイツの哲学者、精神科医であり、実存主義哲学の代表的論者の一人である。現代思想(特に大陸哲学)、現代神学、精神医学に強い影響を与えた。『精神病理学総論』(1913年)、『哲学』(1932年)などの著書が有名。(Wiki)

ヤスパースの著作は読んだことがありません。

人間が思索によって自分の存在を意識するようになれば、そこに哲学は存在するのである。(P.116)

「人間」という言葉も、実在であり、観念(概念)的なものです。「人の間」ですから、動物の内の「人(ヒト)」という種の一個体としての存在でもあり、仏教においては「人が住む場所」(人間界)という意味という意味もあります。

「人間は・・・」と言った時、「人間」は対象的存在です。そこには「対象化する主体」としての「自分」は入っていません。自分の存在と(自分のいない、対象としての)人間の存在、その二つが交錯しているのです。西欧哲学史は(たぶん印度哲学も含めて)その交錯を解きほぐそうとした歴史です。もちろん自分を対象と考えることも可能ですが、そこでも「主体としての自分」と「対象としての自分」が交錯します。他者(他物)に対しても、自己に対しても対象化せざるをえない思索は、完全に孤立します。それぞれの自己は「同意」あるいは「契約」、つまり西欧的な法的関係でしか交わることができなくなります(「自由」というのも契約関係です)。お互いに自己を主張するためには、「法」あるいは「神」という第三者が必要です。その第三者のもとで、私とあなたは「平等」であり「自由」なのです。

哲学は、すべての個人に、彼が自分自身になることができるということ、そして、彼がこの特権を放棄すれば、人間となることをやめることになるということを、思いださせなければならぬ。(P.128)

契約関係を結べないもの、人間以外の動植物や自然は単なる対象で、認識、支配、所有できるものです。契約関係に入ることができない人間も同じです。だから「自分自身でない人」も「人間」ではありません。植民地人も、最近では「子供」も「人間になることができる」可能性はあっても、それまでは人間ではありません。だから、それは「保護」の対象であり、「教育」の対象であり、「認識、支配、所有」の対象です。

「自己の存在の意識」、その限りでの哲学は、「非人間的」でありつづけるように思います。

ジョン・バードン・サンダースン・ホールデン(英語: John Burdon Sanderson Haldane、1892年11月5日 - 1964年12月1日)は、イギリスの生物学者で、普通はJ・B・S・ホールデンと呼ばれる。生物に関する理論的研究を得意とし、生命の起源に関する科学的理論の最初の提唱者と知られており、ロナルド・フィッシャー、シューアル・ライトと並ぶ集団遺伝学の開拓者であり、ともに「集団遺伝学の三人男」と呼ばれる。酵素反応速度論などにも業績を残した。(Wiki)

名前は聞いたことがあります。

行動についていうと、人間はすべての動物の中でもっとも柔軟性がある。その行動様式は他の動物にくらべて遥かに遺伝的に固定されることが少ない。そしてより多く環境に依存している。(P.31)

人間にそれほど良く発達したこの特色は、外面からみて行動の柔軟性と呼ぶものだが、内面からそれをみる時には意志の自由と呼ぶ。前進的といえるあらゆる進化において、わたしたちは多分この特色をもっともっと発達させるだろう。(P.32)

人間はあらゆる哺乳動物の中でもっとも知的である、というだけでなく、もし犬のように家畜化された動物を除けば、もっとも多変形的で、もっとも多定型的である。(P.32-33)

私はここで定義しよう。自由とは人間の多変型現象の実際的承認である、と。あなた方の頭脳の働きは私のと違うし、この定義を受けいれるのはなた方の中のごくわずかの人だということを私も認めるから、私は急いで、もっとも多くの人間の遺伝子がその特有の能力を発展させられる社会は、もっとも多くの自由を享受する社会であると言い添えておく。(P.35)

民族は雑種でなければ自由の余地がない。(同)

著者は、生物学者らしく「遺伝子」の多様性が「自由」の基礎なのだといいます。ナチスの「優生学」をうけて、劣性遺伝子を「消滅させる」こと(消極的優生学)について、

もし彼らを全部断種すれば、この状態は除去できるといわれていた。これはヒットラーの民族衛生法の背後にあった考えである。

この考えは誤っている。なぜなら、これらの有害な遺伝子はたえず突然変異の結果として繰り返し現れるからだ。(P.40)

といいます。また、すぐれた遺伝子を増やす(積極的優生学)について、

その答えは、人間の中にあってその頻度を増加させるべき稀少遺伝子を、一つも知らない、ということである。(P.43)

といいます。そして、

強制による人類の改良はすべきではない。その前に必要なことは、性行為の道徳化、すなわち、性行為を、一方では衝動に、他方では迷信に従属させることなく、理想の目的に従属させることである。(P.42)

う〜ん、何が「迷信」なんだろう。

過去の進化と現在の遺伝学と細胞学の双方に必要な知識は、現存の文明の基礎になっている知識全体よりかなり大きなものである、と私は信じている。もしこの知識を欲するならば、私たちはそれを獲得できる。神は、今でも人間の選択の範囲を拡げつつあり、したがって、私たちに新しい義務を与えつつある、と言うことができる。あるいは、進化の過程は今や無意識の段階から意識の段階へ移りつつある、と言ってもよい。しかし、私たちはまだその知識を得ていない。(P.46)

これこそが「迷信」あるいは「妄想」なのではないでしょうか。これを「科学信仰」と呼んでもいいし、イリイチなら「堕落したキリスト教」というでしょう。

オルダス・レナード・ハクスリー(Aldous Leonard Huxley [ˈɔːldəs ˈhʌksli], 1894年7月26日 - 1963年11月22日)は、イギリスの著作家。後にアメリカ合衆国に移住した。ヨーロッパにおいて著名な科学者を多数輩出したハクスリー家の一員。小説・エッセイ・詩・旅行記など多数発表したが、小説によってその名を広く知られている。姓の表記には、ハックスリー、ハックスリイ、ハックスレー、ハックスレイ、ハックスリなどがある(Wiki)

読んだことないなあ。家族には生物学関係者が多いようです。

ここ三年間ロシヤには次々と麦の豊作がつづいたのに対して、西欧、北アメリカ、オーストラリア、アルゼンチンの農作物は日照りか、雨の過剰のために駄目になっている。こういう状況において世界を支配するのは誰れか?原子爆弾をもつ国民か、それともパンをもつ国民か?明らかにパンをもつ国民である。(P.58)

原爆で脅して、パンを奪おうとしている国がなんと多いことか。

出生率が低下しつつある国に共通した一つの傾向がある。すなわち、その人口の中のもっとも教養あり、才能ある人たちの出生率がもっとも速やかに低下し、遺伝的にも、教育的にも、もっとも素質のない人たちの間でもっとも遅く低下するという傾向である。知能指数と教育程度が高いほど、小家族である。またその逆も真である。将来の西欧と北アメリカの人口は主に現在その地域に住むもっとも知能程度の低い人たちの子孫によって構成されるだろう。(P.60)

「出生率の低下」「人口減少」「少子化対策」「労働力不足」・・・。私には実感がありません。だって、数十年前までは、女性が働く(賃労働)することは珍しかったのです。女性のほとんどが賃労働の経験があるだけでも労働力は倍近くになっているはずです(同じ意味で、賃金水準は約半分になっている)。私が住んでいる地方都市でも、外国人労働者が目につきます。統計データが改ざんされているとは言いません。それでも、その数字の見方は政府の言う見方だけではないのです。人口が減少すれば、それだけ生産物は少なくて済みます。実際、消費は低迷しているといわれますが、それは「商品が売れなくなった」としても「商品がなくなった」わけではありません。「人口が減って、消費も減る」、いいんじゃないですか。

世界では、人口増加が問題になっています。

すなわち二十世紀は地球の人口過剰の世紀である、ということである。インドや中国に民主的制度を植えつけられると考えたり、ドイツが世界の民主的国家の仲間入りするように教えこめると思ったりするのは子供である。(P.63)

低次元の危機を解決する方法は二つだけである

すなわち、世界人口の制限と、地球の肥沃度を回復し増加しつつ食料生産を増すことである。(P.71)

著者は、それは「自然に反する」ことだ、とも言います。

生物学的、歴史的にいうならば、大家族は小家族よりも正常である。五人ないし六人子供を産んだ女性のほうが、一人か二人に人工的に制限した女性よりも「自然に近い」。出生率が急速に低下しつつある国においては、ここ四十年間ノイローゼや精神異常者の発生率の著しい増加をみた。この増加の原因は、部分的には近代の出生率低下がつねに関係をもっている工業化と都市化に帰せられるが、また、部分的には産児制限が生みだした性生活、家庭生活の形態が、大人にも子供にもある意味で非常に不満なものであるということに帰すことができる。(P.73)

それでも、

生物学に正常な行為から離れるのは常に危険をともなうが、しかし、衛生学、殺虫剤、抗生物質、義歯によって人間の自然死の習性を一変してしまった世界において、自然な生殖の習性を保存することから起こる大きな危機にくらべれば、産児制限から起こる危険はそう大きくはない。死をもたらす力を抑止するのならば、また、生をもたらす力をも私たちは抑制しなければならない。(P.74)

何か、「言いこと」「正しいこと」を言っているようで、実現不可能な「見当違い」のように思います。

著者は、「性欲が強くない」、あるいは「強すぎて嫌悪している」のかもしれません。

フランク・ロイド・ライト(Frank Lloyd Wright、1867年6月8日 - 1959年4月9日)は、アメリカの建築家。アメリカ大陸で多くの建築作品があり、日本にもいくつか作品を残している。ル・コルビュジエ、ミース・ファン・デル・ローエと共に「近代建築の三大巨匠」と呼ばれる(ヴァルター・グロピウスを加え四大巨匠とみなすこともある)。(Wiki)

帝国ホテル(ライト館)の設計をした人です。その玄関部分は今でも「明治村」で見ることができるそうです。

著者の建築に対する姿勢を「<自然><有機的><形態は機能にしたがう><ロマンス><伝統><装飾><精神><三次元><空間>」の9つの用語で説明しています。どれも興味深い説明ですが、詳細は省きます。

現在の家(ハウス)は、

家(ハウス)は個性のない箱の連続となったが、それは、なんの意味もない、また不快な塊にすぎない箱が層々重なりあっているものであり、その箱がだんだん大きくなってきたものである。しかし今や、家(ハウス)は、この内的な意味、つまり、より深い有機的な意味において、有機的建築として生命をもつようになったのである。(P.192)

「住宅」について、イリイチは、

こうして、土地に根ざした(ヴァナキュラーな)住空間は、「ガレージ」の等質空間にとって代わられます。住宅地の光景は、台湾からオハイオまで、リマから北京までみな同じです。どこにいっても同じガレージが、人間を収納する同じガレージがあります。つまり、労働力を夜のあいだ貯蔵し、それを輸送する手段を近くに配したモノオキです。(『生きる思想 反=教育/技術/生命』、P.23)

今日の住宅は、ガレージ〔のようなもの〕です。そのなかに労働力が一夜収納され、食事を与えられ、テレビから情報を受け取り、眠りに就かされる、そういうガレージが住宅です。〔今日の〕住宅は生活から生まれたものではありません。人びとは住宅のなかに避難するのであって、そこに完全な意味で「住む」のではありません。(同書、P.251)

といい、「住む( dwelling )」という意味を再考しています。「住むための住宅」は、「雨風を防」ぎ、寝るためのものではありません。「住む(あるいは住宅を建てる)技術」は「生きる技術」の一部であり、それが失われているのが現代社会です。「住む(住宅)」がどのくらい「稀少性」となっているか、NHKドラマ『正直不動産』は、アイロニカルに描いています。

どんな家に住むか、はどんな生き方をするのか、と同じです。

自分の衣服に注意している、つまり、良き服装をしている、と私はいつも信じてきたが、それというのも、その服装をしている時に、私がそのことをまったく忘れることができたからである。家(ハウス)となる良い家(ハウス)の場合でも、これと同じ状態にあなたはなるべきである。家が正しい状態にあり、偽ることなくあなたの気持ちと調和していることを意識し、その家にあなたが美しく住んでいると感じる時には、あなたはもはや家に関心をもつ必要はなくなる。(P.194)

「広い家」や「タワマン」に住みたいとは思います。でも、「どう生きるか」すらわからない私は、いい家を見つけることはないでしょう。

無責任で俗悪でみえっぱりの人間、つまり、誠実でない人間は、全一性のもつその性格ゆえに私たちが有機的と呼ぶような家(ハウス)に住んだとしても、けっして幸福とはならぬであろう。(P.192)

定義は省略するつもりでしたが、「有機的」という言葉だけちょっと。

2<有機的>という言葉は、建築においては、肉屋の店につるされているようなもの、二本足で動きまわるようなもの、田畑で栽培されるようのものだけを意味しない。「有機的」という言葉は実体を意味する。だから、おそらく「全一的(インテグラル)」、「本質的(イントリンシック)」という言葉のほうがもっと良い用語であろう。建築で元来用いられているものとしては、有機的とは部分と全体・全体と部分の関係を意味する。「有機的」という言葉の真に意味するものは、そのように全一的なものとしての実体である。本質的であるということ。(P.185)

「全一性」は、

全一性は、人間そのものの

内部にある、人間そのものに属する性質である。(P.191)全一性が変化できるのはただ内部からのみであるが、それは、全一性があなたの内部の

あなたであるところのものであるからである。(同)

「全体と部分の関係」というのは、「個人と社会」「自己と他者」等の西欧の発想です。それを「全一性」というかたちで乗り越えようという発想は、「自己同一性(アイデンティティ)」の問題です。それは「主体(主観性)としての自己」と「対象(客観性)としての自己」とを綜合しようとする試みですから、同じ意味です。どちらも明治以前は日本にはなかったものです。ですから、「家(ハウス)」と「家族(ファミリー)」は区別されない、あるいは自覚されない状態でした。西欧でも近代以前はそうだったのではないでしょうか。ライトの目指す建築は、その回復の試みだと言ってもいいかもしれません。

ラインホルド・ニーバー(英語:Reinhold Niebuhr, 1892年6月21日 - 1971年6月1日)は、アメリカの自由主義神学者、政治や社会問題についてのコメンテーターである。1920年代に左派の牧師として登場し、1930年代には新正統主義へと立場を変え、どのように傲慢(英語:pride)の罪が悪をこの世に作りだすかを説明した。(Wiki)

知らなかった人です。この本は全体的にキリスト教関係ですね。西欧文化の通底音ですから、当たり前でしょうか。「神は死んだ」「堕落したキリスト教」等といわれても、です。日本にフランシスコ・ザビエルが来てキリスト教を伝えたのは1549年。それ以来、日本にもキリスト教徒はたくさんいるし、その迫害の歴史はたくさん描かれています。それは仏教が堕落したからでしょうか。そもそも、仏教以前の古来の宗教が堕落したから仏教が流行したのでしょうか。

キリスト教は、それ自体が「政治権力」を構成したような気がしますが、日本はどうでしょう。大和朝廷(奈良時代)が仏教を奨励したといっても、天皇家は古来からの神道であれば、仏教徒政治権力は仏教を利用したとしても一体ではないということになります。

外国の文献を読む時に心に留めておきたいのは、そのキリスト教を基底におく思想なり学問が、たとえ「普遍」を装っていたとしても、それは西欧における「普遍」であって、たとえ日本にも「普遍」があったとしても、それは別物だということです。

二元論や観念論に対する現代のあらゆる抗議にもかかわらず、統合された真の自我というものは、思惟しうる自我と感覚しうる自我に分解してしまった。しかし、思惟する自我とは実は自我ではない。それは純粋な精神である。また、感覚しうる自我も本当は自我といえない。それは肉体的衝動の堆積である。(P.207-208)

この「思惟しうる(対象化した)自我」と「感覚しうる(対象化した)自我(肉体)」とは別に、「思惟し、感覚する主体としての自我」が浮かび上がります。それが「精神」です。対象化できないこの「精神」は「神」ということもできるでしょう。

支配されるべき力としてのこの真の自我は、自然には知られない独得の抵抗力をもっているが、支配の道具としては、純粋な精神には分からない混乱によって裏切られるのである。(P.208)

自我の無知はけっして克服できない無知ではないのである。自我は、十分自分自身を超えたところを見て、己の利益がより大きな利益とは一致しないものであることを知ることができるのである。(P.214)

この「精神(神)」は、さまざまな位置づけが可能です。ニーバーの神は「超越者」として、自我を対象として支配しようとします。単純化すれば、「他者(対象)」ではなく、「自分を支配しようとする自分」です。

神は、自分(たち)とは別のところにいて、自分たち人間を優しい、あるいは厳しい、あるいは気まぐれに見守る存在でした。それは「自分たち」ではありませんでした。だからこそ「崇める」こともできるし、「親しみ」を持てるのです。それが、「自分が自分を支配する(しようとする、できる)」存在となった時、自分は「神」になります。なんという傲慢な神なのでしょうか。これこそが「堕落した宗教」だと、わたしは思います。

神となった自分は、自分を統御しうるし、他人も統御しうる。自然も統御しうる存在です。著者の神(それはニーバー自身です)がそういう存在であることを自覚しているのでしょうか。

(共産主義と自由主義は・・・引用者)どちらも人類が歴史の方向を支配できると考えている。(P.200)

進化によろうと革命によろうと、人間が歴史的過程の被造物たる立場から、歴史の支配者の位置に変わることはない。人間はむしろ歴史の進行に支配されながら、同時にそれを支配するという曖昧な立場をひきつづき保ってゆくのである。(P.201-202)

私には、著者が「神(あるいは真理)」を、「神(あるいは真理)」を代弁して語っているように思いながら、実は「(自分という)神」として話しているように聞こえます。神としての自分は、自由と自己統御の混合物です。古典ギリシャの自由奔放な神と違って、なんと制約された「不自由」な神なんでしょう。さまざまな教祖を抱き、アイドル(偶像)を崇拝する現代人は、ちょっと間違えると「自分がそれらを支配できる神」になってしまいます。

他の人間の権力欲や、欺瞞を認め、自分自身のそれを認めない限り、それは新しい、さらにひどい自己満足にいたるのである。それが、自我をも含めて、人間すべての罪深さを認めても、この悪を克服できる寛大な愛をすこしも知らない限り、道徳的嘲笑主義は絶望となる。(P227)

訳者は注でギリシャの3つの愛を説明しています。

ギリシャには、愛の動詞に三つあった。「エーラン」は男女間の激しく求めあう愛で、プラトンがそれを哲学的思索にとりあげ「エロス」という概念をつくった。「フィレイン」は友人間の配慮的な愛をさし「アガペ」は選ばれたものへの優先的愛を意味した。ヘレニズムのユダヤ教がこの三番目のものを神が人間も選んで愛するという意味に採用したが、のち、にパウロが、神の人間にたいする愛のみでなく、人間の神にたいする愛、人間と人間との同朋愛にまで意味を深めることによって、ギリシャ的愛の「エロス」と並んで、キリスト教的愛を象徴するために用いられることになった。(P.239、訳注)

ギリシャ語はわかりませんが、「フィレイン φιλεῖν 」は「哲学(フィロソフィー、φιλσοφῖα 、知を愛し求める)」の愛ですね。ピタゴラスとともにギリシャに影響を与えつつあったヘブライズム(セムの思想)がソクラテスを悩ませました。「無知の知」はその表現です。著者はいみじくもこう言っています。

自我の無知はけっして克服できない無知ではないのである。自我は、十分自分自身を超えたところを見て、己の利益がより大きな利益とは一致しないものであることを知ることができるのである。(P.214)

ソクラテスの弟子のプラトンは、師よりピタゴラスの思考に近づきました(彼の学校アカデミアの門には「幾何学を知らぬもの、くぐるべからず」と書いてあったそうです)。師の女遊び(男遊び)を「エロス」にし、「フィロソフィー」とは別なものとしました。ギリシャの神々の行く末を暗示しているようです。そしてヘブライズムが「アガペー」を携えて入ってくるのですが、それはプラトンにはわからなかったことです(プラトンの著作には「アガペー」という単語はないそうです)。

「自我、ego 」はラテン語です。ラテン語はまったくわかりません。「eg-」は「1人称単数の人称代名詞の主格を表す(Iなど)」(weblio)ということですから、「主客構造(主体と客体)」という印欧語の基本構造なのでしょう。同じ印欧語のギリシャにおいて、それがヘブライズムを受けいれる基礎になったのだと思います。ヘブライ語はみたこともありません。それも主客構造に支配されているのでしょうか。イスラム教を見るかぎりそうではないかもしれません。そう仮定するならば、ヘブライズムもヘレニズム(ギリシャ)と混合する過程で変容したかもしれません。キリスト教も、ヘレニズム(印欧語、ギリシャ・ローマ)に受け入れられる過程で変容したでしょう。憶測ですが。

主客構造に基づく「愛」は「我と汝」(マルティン・ブーバー)の問題として、西欧キリスト教の重要問題となります。その解決が難しい「愛」の問題が、「道徳的嘲笑主義」「ニヒリズム」や「シニシズム」につながることは予想されます。まさに「自我 ego 」の明確な表現です。

明治以降の日本人は、特に戦後の民主教育を受けた私たちは、「自由」「平等」「平和」「愛」という「肯定的価値」をもつ言葉と、「嘲笑」「欺瞞」「権力」などの「否定的価値」をもつ言葉の中で育ち、そういう視線で、他人や他国、歴史を観ることになれています。私はそういう思考から「逃避・脱出」できない自分に「絶望」を感じています。テレビや書物は、そういう見方を繰りかえし繰りかえし「普遍の真実」として押しつけてきます。どうしたらいいのか、私にはわかりません。

サルヴパッリー・ラーダークリシュナン(英語:Sarvepalli Radhakrishnan、ヒンディー語:डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन、テルグ語:సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ、1888年9月5日 - 1975年4月17日)は、インドの政治家、哲学者。第2代大統領。近代インドを代表する思想家でもある。業績としては、インド哲学と西洋哲学を比較して共通点を見出したこと、英語圏の社会にインド哲学を広めたことが挙げられる。誕生日の9月5日は「教師の日」としてインドの記念日となっている。(Wiki)

「大統領 president 」ですか。「首相 prime minister 」が行政の長、大統領が「国家の長」ということですね。岸総理大臣は「首相(大臣の長)」です。日本に大統領はいません。では「日本国の長」は誰でしょうか。「元首」、つまり天皇です。この辺はデリケートな問題です。第二次世界大戦を「反省(一億総懺悔)」し、天皇の戦争責任を云々した昭和世代には、とてもデリケートな問題なのです。昭和天皇が死んだあと、つまり平成に育った人には「どうでもいいこと」かもしれません。彼らに「日本の長(代表)は?」と聞いたら「総理大臣」と、平然と答えるかもしれません。さらに「じゃあ天皇は何?」と聞いたら「えー、誰だっけ、名前なんだっけ」くらいに答えそうな気がします。

大統領も首相も人間が作った(決めた)ものですから各国まちまちだし、同じように「神」も人間が作ったものだから、国、地域、時代によってまちまちに変化します。

存在は真理である。(P.281)

当たり前ですね。存在を離れた真理があるとしても、それは「何もの」でもありません。「真理は存在である」と言っても変わりません。

至高者は客観ではなくして絶対的主観であり、感覚もしくは論理的推理によって把えることはできない。存在は述語ではないといったカントは正しかった。(P.281)

真理は主観性と同一である、とキルケゴールがいうのは、真理は客観化されるときには相対的になるという意味である。(P.295)

つまり、「客観的真理」や「絶対的真理」というものはありません。「万人に受け入れられる真理」というのは「空想」でしかありません。もしあるとすれば、それは「個性のない世界」つまり「主観性・自我のない世界」においてです。その真理を表現する時、私たちは「ことば」を使わざるをえません。しかし、

そのような存在を性格づけることはできない。そして私たちのする記述と解釈とは、その存在より小さく、したがってまた不適切な、対象の形をかりてなされる。抽象的概念や知性的思考は、賛美と祈りの中に絶対的存在者としての私たちに与えられる神というものの、正しい扱い方ではない。宗教的瞑想によってのみ、私たちはその聖なるものを認識することができる。それは単純な理解ではない。それは、自我の至高者への屈服、あるいは、自我の至高者への第一歩である。(P.285)

ことばが「完成されたもの」でない以上、ことばは何かの「具体物」を表さざるをえません。「神は絶対的真理である」ということばは何も表してはいません。真理(神)を語ろうとすれば、限りない「例え話」を続けるしかありません。「具体物(個別のもの)」で「全体」を語ることは不可能とはいいませんが、どこかでごまかしや割り切りが必要です(数学の「集合論」を思い出します)。

もっとも深い経験をする者は、それを口にしない。なぜなら、それは表現しがたいものであることを彼らは感じるからである。それを口にすることは、それの表現するものを毀損し、分割し、裏切ることであると、彼らは感じているのである。その沈黙の態度によって、彼らは、主観と客観との区別をもつ知識に対する神の優越を肯定している。もっとも深い霊的経験においては、私たちは自意識をもたない。(P.308)

主観を持ってしまった文化では、その主観を乗り越えようとする動きが必ず出ます。

人間の中における神の啓示は私たちの日常的な自我の中断という性格をもっている。(P.296)

つまり、「自我」をもつ文化における宗教は、二重の意味を持ちます。自分たち(これを西欧では「私たち」といいます)を超え、自分たちを活かし、殺すものに対する思いと、「自我」を超えることです。そこでは「自我」を超えなければ、宗教(信仰)はないのです。

著者はウーラソーン司教『キリスト教的徳の基礎』から引用します。

我々は、まず自己の中に入らずして神のもとにもどることはできないということをはっきりと理解しよう。神はいたるところに在るが、我々にとってはいたるところにはいない。神が我々に語りかけ給う場所は世界に唯一しかない。それは我々自身の魂の中心である(P.295)

キリスト教が「混乱した」(今まではイリイチの表現をかりて「堕落した」と書きました)のは、この信仰の西欧における二面性を区別しなかったことにあるのかもしれません。

これは仕方のないことです。印欧語における「主語=述語」構造から導かれることだからです。インドや欧州における信仰は、まずその「自我」を認識すること、そしてそれを超越することが第一段階です。信仰するかどうかは、その後の問題です。先に「信仰ありき」としてしまうと、「自我」は超越できません。結果として「信仰は堕落する」のではないでしょうか。自我にとって宗教とは自我の超越です。自我としての宗教(キリスト教)は、「自我・真理」を得ることを求め、自我を超えることを求めます。その結果、キリスト教の神は自己犠牲(自我の喪失、自我を否定すること)を求めることになります。

自我のない文化にとって、「自己犠牲」は「異質なもの」です。そこにおいては「絶対的」な「真理」も「異質なもの」「中身のない空虚」なものにすぎません(私は漠然と昔の日本を思い浮かべています)。「首相」が「行政の長」であるということは「自我(あるいは欲望)の長」です。大統領は、その自我を超える「宗教、思想、文化の長」です。ある文化では、それは「真理、倫理、道徳の長」ですが、その意味は「自我の存否」に大きく関わっていると思います。日本には「首相」も「大統領」も「異質なもの」です。今の状況から見て、将来は「異質でなくなる」可能性はありますが。

アルベルト・シュヴァイツァー(Albert Schweitzer、1875年1月14日 - 1965年9月4日)は、アルザス人の医師、神学者、哲学者、オルガニスト、音楽学者、博学者。通称に「密林の聖者」がある。名のAlbertは、フランス語では「アルベール」となる。姓のSchweitzerは、「シュヴァイツェル」「シュバイツァー」とも表記される。(Wiki)

誰かがシュヴァイツァーのここからの文章を引用していて、それでこの本を探したことを思い出しました。誰の何という本か、思い出せません。なので、引用されていたのがどの文化も忘れました。

人生に必要な真理や信念は、彼を支配する団体から受けとらねばならないということを、あらゆる方向からあらゆる手をつくして彼は叩きこまれる。現代の精神は決して彼を自己に立返らせない。十分な資本の組織の安全な会社が、大都会の街角に灯す電気広告によって、靴墨だの固形スープだのを買わせようとして、街を歩く一歩ごとに彼に圧力をかけるのと同じ方法で、信念も繰りかえし繰りかえし彼に押しつけられる。

そこで、現代の人間は、その時代の精神によって、外的権威の与える心理を受け入れやすい人間に仕立てられるために、自分自身の考えにたいする懐疑を押しつけられる。これらの不断の影響力のすべてに対して、彼は必要な抵抗をすることができない。彼は過重労働で散慢になった人間であり、集中する力を失っているからである。その上、彼の宿命となっている多種多様な物質的束縛が、遂には自分の思想をもとうと要求する資格させないものと信じこますような仕方で、彼の心理に影響している。

また日毎に増大する尨大な知識の圧力が彼の自信を失わせる。たえず報告される新発見をみずから把握したものとして受けいれる立場に、もはや立っていない。つまり、彼はそれら新発見を、みずから理解しないにもかかわらず、事実として受けいれなければならないのである。科学的真理にたいしてこういう関係にある以上、彼は思想の問題においても自分の判断は当てにならないという考えに屈したくなる。

かくて現代の環境は全力をつくして、私たちを時代精神に引きいれようとしている。

懐疑主義の種はすでに発芽している。事実、現代人はもはや精神的自信をまったくもっていない。表面的な自信の背後に、彼は内部の大きな自信喪失をかくしもっている。物質的問題では大きな力をもちながら、彼は全体的にはまったく発育不全な存在である。(P.246-247)

毎日、「タレント(才能)」と呼ばれる人が役を演じ、歌やコントなどの芸を披露しています。スポーツ選手も同様です。彼らは、「世間を代表」しているように、コメントをします。「専門家」と呼ばれる人が「わからない人に、易しく(優しく)教えてあげよう」という顔をして「知識」を披露します。圧倒的な情報の中で、だれも「事実」かどうかを考える(確認する)ことができません。それを「信じない」のは、その人の責任となります。信じるのは「責任を免除される」のと同じです。タレントや専門家も、それが「時代の精神」に則っている限り、責任を免除されます。「腸まで届く乳酸菌」が「腸まで届いた」かどうかはわからないし、たとえ届かなくてもそれはその人の「体質」です。責任を取るのは「乳酸菌飲料の会社」ではなく、買った人です。新型コロナウイルスのワクチンは、打たずに新型コロナウイルスにかかれば、その人の責任です。打ったのにかかれば、それはその人の体質です。副作用が起きても(たとえ死亡しても)それはその人の体質です。

考えることが馬鹿らしくなります。それよりも信じたほうが楽だし、なにか都合が悪いことが起これば、「信用してたのに」と怒ればいいことです。

思考放棄は精神的破産宣言である。人間が自己の思考で人間が自己の思考で真理を知ることができるという信念が失われた時、懐疑主義が始まる。そういう仕方で現代を懐疑的にしようとしている人々の期待していることは、世人が真理の自己発見の希望を失った結果、権威と宣伝によって押しつけられたものを真理として受けいれるようになるだろうということである。(P.248)

しかし、天降りの真理の受容は、たとえその真理が精神的、倫理的の両方の内容をもつものであっても、それは懐疑主義を終わらせはしない。それはただ一時ごまかすだけである。(同)

私たちは真理さえも規格化しようとする欲望の岩にかかって難船しかかっている。(同)

誰か(隣人)が「言う」ことより、「本(テキスト、データ)」が権威をもちます。トンデモ本でも出版され、マス・メディアに広告が載れば、売れます。著者欄には「〇〇博士」と書いてあります。そんな人が存在するのかどうかすら、99.99・・・%わかりません(きっといるんでしょう)。私がこの感想文を書くのも、本が権威を持っているからだし、引用元を明示するのもその文献の権威を利用しているのです。本はどんどんデジタル化されています。「便利」です。本は物理的な体を失って、単なる「データ」となっていきます。

書かれたものは、「時間」を飛び越えます。「場所」も飛び越えます。現実がユークリッド空間化し、永遠に伸びる三本の数直線で表されるものになりました。それに時間軸を加えて「四次元」のミンコフスキー空間になりました。時空を超える「本」はデジタル化されることで、その「三次元の身体」を失います。さらに時間を飛び越えるとすれば、それは「一次元的存在」ということです。各次元は相互に変換(射影)が可能(なはず)です。一次元に集約が可能です。それが「デジタル化」という現象です。

声は三次元の広がりを持ちます。そして「消えてゆく」時間の要素も含んでいます。私たちの身体は三次元です。それも一定の広がりを持つ「限られた空間」を占めています。ギリシャ彫刻はその限られた空間に占める身体を忠実に対象化(外在化)したものです。それに触れることもできるし、裏に回って見ることもできます。でも絵画はどうでしょう。それを三次元空間に占める「キャンバス」と捉えることもできますが、普通はそれ以上のものを見出します。りんごが描かれた絵は、「キャンバス」や「絵の具のかたまり」以上のものです。つまり、二次元に表示された三次元(あるいはそれ以上)と見做すのです。三次元のものをどう二次元にするのか、逆に二次元のものからどう三次元を見出すのかは文化的に決められます。あれほどすごい彫刻を作った古典ギリシャ時代の壺に描かれた絵は、現代文明から見るととても稚拙に見えてしまいます。それは文化が違うから、今どきの言い方をすれば「解読コード」が違うからです。「写真のような絵を描けない」というのは「技術(テクニック)」の問題ではありません。ピカソやブラックのキュビズム、セザンヌの遠近法などは、近代遠近法を否定するものです。その近代遠近法は「写真」とは別物です。中国の皇帝は、西欧人が持参した王の(横顔の)肖像画を見て、「君の主人は顔が半分ないのかね」と言ったそうです(出典不明)。写真はどこにもっていっても「写っているものがわかる」と思っている人がいるかも知れませんが、それは間違いです。カラーの世界に生きている人が、白黒写真に何が写っているのかがわかるということ自体がすごいことで、それはその「解読コード」を持っているからにほかなりません。映像も同じです。そこには「動き」がありますが、今のところ二次元です。そこに映るアイドルは「イコン」と同じ「偶像」にすぎません。たとえそれが三次元になり、触ることができたとしても、それは「データ」にすぎません(最近docomoが開発した「フィールテック」は触覚をデータとして伝えます)。

一次元のデータ(=デジタル・数字、あるいは数字という観念)が実体をもち、権力を持つ文化も「特殊歴史的」なものです。同じ「解読コード」をもつ人たちの中だけで通用するもの(「言語ゲーム」)であり、そこに「普遍的なもの(真理)」が存在できるはずがないのです(本は字が読めない人にとっては、インクのしみのついた紙の集まりです)。本(文字)はその本質であるデータと化したのが現代社会です。

肉体と精神、つまり主体と客体を分離した時、その精神は「肉体の牢獄」を離れて、時空を無限に広がる可能性が生じます。その可能性を表現するものとしてぴったりなのが「データ(文字)」です。それ(自我)が拡大(肥大)するためには、その中心(自分)と周縁(対象)、始まり(始原因)と終わり(目的因)が必要です。それが「始原」と「目的(終焉)」をもつヘブライズムと結合した時、その可能性は「発展性」に変わります。世界は自我を中心として存在し、自我を中心とした「現在」は「過去(始原因)より発展したもの(すぐれているもの、過去の目的)」であり、「未来」は「現在(始原因)より発展したもの(すぐれているもの、現在の目的)」となります。相対性理論は、その現れの一つで自我は常に原点「O」にいます。世界は三次元(あるいは四次元)に無限に延長しています。そして、そのユークリッド空間やミンコフスキー空間を見下ろす神もまた自分です。

「〇〇は✗✗である」という「主語=述語構造」は、「主体=客体」「能動(動作・力の原因)=受動(動作・力の対象)」であり、また「原因=結果」でもあります。これには「過去が原因であり現在が結果である(歴史、実在、論理)」という考え方と「現在が原因であり未来が結果である(予想、概念、倫理)」という見方が混在しています。因果論は印欧語文法のことであり、論理であり、それと合致していることが「合理的」です。現在が未来の原因であれば、現在の主体の行動に能力と責任が発生します。でもそこから自動的に倫理が生まれるわけではありません。主客構造を表明した途端(つまり話した途端)それは過去の出来事になります。過去と未来をつなぐためには「責任」つまり「倫理」で補完されなければならないのです。先程挙げたdocomoのフィールテック(触覚共有技術)というのは「科学」つまり「論理」です。それは現実に「ある」のであって、それを否定するのは「非論理的」です。でも、それを「これからどう使うか」というのは「倫理」です。それが「論理」からでてこないのは明らかです。原子力技術も同様です。

キリスト教は、その倫理を担保してきました。しかし、肥大する自我はその枠を超えてしまったのです。

合理的思索は、それが深まってゆけば、必然的に神秘主義の非合理性に到達する。それはもちろん人生と世界を救わねばならぬが、そのどちらも非合理的なものである。(P.260)

肥大した自己は海を渡り、新大陸を発見し、地球が丸いこと、つまり「世界に果てがないこと」を発見しました。同時に、世界に「限りがあること」も発見しました。それが「自我」の背骨(背景)をさらに強化します。精神としての自我は、肉体の制限を超えて肥大し、欲望します(食べきれないほど食べたい・もちきれないほど所有したい)。肉体は生身の生物(有機体)であることを否定します。痛みなどの精神を阻害するものは物理的に抑え込みます。でも、「なんでもいくらでも吸収可能」な精神は「現在は将来に比べて、とても小さいもの」です。データ(情報)と化した「世界」はあまりにも大きいからです。客体化した過去に対する優越感とともに未来に対する劣等感が生じます。「現在の私の自我」をそのものとして肯定できない事による「過小評価(不安・劣等感)」と「過大評価(楽観・優越感)」が同居することになります。肯定できないから、「承認欲求」が生まれます。彼自身よりも、本が権威を持っており、本やテレビと比べると彼の自我は低いとみなさざるをえません。「タレント(才能)」を持っている人ばかりが出てるのから当然です。

それらを論じながら、あたかも人間が世界の中にあり、世界の中の人生を生きるものではなくて、世界の近くに位置を占め、外部からそれを眺めているかのように、その哲学は人間に説くのである。

思いつきで選んだ立場から世界と人生との関係の問題にむかうか、あるいは、それをまったく無視してしまうので、このヨーロッパの非根元的哲学は統一と一貫性を欠き、多かれ少なかれ不安定で、人工的で、変態的で、断片的である。同時にそれはもっとも豊富でもっとも普遍的なものでもある。体系、半体系、無体系がつぎつぎに現れて交錯しあうので、それは、世界観の問題をあらゆる側面から、またあらゆる展望の中において眺めることができる。さらに、それは、それ以外の哲学の場合よりも深く、自然科学、歴史、倫理問題等を扱うという意味で、もっとも実際的なものである。

将来の世界哲学は、ヨーロッパと非ヨーロッパとの思想の融合よりも、根元的と非根元的思考との融合の努力から出発するだろう。

神秘主義は現代の知的生活からは遊離している。それは本質的には根元的思考の一形式である。なぜなら、それは個人が世界との精神的関係に入れるように直接に専心するからである。しかし、それは、そのことが論理的思考によって可能にされる望みをすて、想像力が活発に働きうる領域たる直観にひきこもってしまう。(P.252-253)

その上それは根元的思索がその無生物的な不完全な世界のみかたに妨げられて自然の仕方でなし得なかったことを、ある種の世界の説明の仕方によって把握しようと試みるが成功していない。(P.254)

なんともペシミスティックな考えです。現在を「過去の結果として肯定」したんだけど、同じ気持ちが「現在は未来のために否定」しなければならないのです。それを表したのが、「発展」「発達」「開発」「進化」などのことばです。これらのことばの多くはウヴェ・ペルクゼンが「プラスチック・ワード」と名付けたものです。それらが「プラスチック・ワード」となる理由はここにもあります。そして、それらは日本語としては翻訳のための造語であったり、翻訳のために転用されたことばです。日本語の中の「プラスチック・ワード」の解明には二重の困難があります。そのことが日本文化の特殊性をつくっています。

著者は自分の心情をこう語ります。

私は厭世家(ペシミスト)か楽観家(オプティミスト)かと聞かれたら、私の認識は厭世的(ペシミスティック)だが、私の意欲と希望は楽観的(オプティミスティック)であると答える。

世界事象の過程に目的が欠けていることを、その重味全体をもって私が経験するという意味で厭世家(ペシミスト)である。私が生きているよろこびを感じた瞬間は、ほんの数えるほどしかない。私をとりまくあらゆる苦痛を、人間だけではなく全生物の苦痛を、私は悔恨の念をまじえた同情心をもって感ぜずにいられなかった。世界に存在する苦悩の重荷を私たちすべてが分けあって荷わわねばならないということは、自明のように私には思える。学校へ行っていた子供の頃でさえ、この世の悪の説明には私を満足させるものはありえないことを判然と感じた。すべての説明は詭弁に終わるものであり、人間が周囲の悲惨を、あまり痛切に感じずに、甘受できるようにする以外の目的はないように感じられた。ライプニッツのような思想家が、この世界はもちろん良くはないけれども可能な限りでの最善であるというひどい結論を出したということを、私はどうしても理解できなかった。(P.265-266)

子供のころの一つの信仰を、私の失い得ざるものという確信とともに私は抱きつづけてきた。すなわち、真理に対する信仰である。(P.267)

私も子供の頃から、(レベルは違いますが)同じようなことを思いながら生きてきました。戦後の「民主教育」で「日本語のプラスチック・ワード」を教え込まれた人、テレビで垂れ流される「プラスチック・ワード」の中で生きてきた人は、同じような経験をしてきたのではないでしょうか。

私は著者と違って、「信仰」を持ったことはありません。信仰を持とうが、持っていないだろうが、自分が「当然」「当たり前」だと思っていたこと、あるいは「正しい」と思っていたことに疑問を持つのは大変なことだし、持った時にそれが解決できないこと(解決できると思えないこと)は、さらに大変です。それを助けてくれるのは、だぶん、「友人」であり「家族」であり「隣人」であり、「同朋」でしょう。私は「引きこもり」なので、そういう人との出会いはありません。その上、無機質の身体では「誰が同朋であるか」を感じることができません。無機質の身体は、「痛むこと」「悲しむこと」「苦しむこと」が苦手です。人と関わることによって受けるダメージにとても弱いのです。体の痛みは「鎮痛剤」で収まるけど、心の痛みは「草津の湯でも」癒やされないと思っていたけど、どうもそうではないようです。心と体はつながっていて分けることができません。私は体がなければ心はないと思っているので、それは当然のことです。でも、身体を含めた「物」を対象とし、自分を主体とする教育を徹底的にうけたので、その「当然」なことが「当然」ではなかったのです。心と体が分けられないこと、それが「有機的(オーガニック)」ということなのかもしれません。相手を「有機的な身体存在」と認めるため、まずは自分の「有機的身体存在」を取り戻さなければならないなあ、と思っているこの頃です。

[出演者]

現代に生きる信条 ラッセル ホールディン ハックスレイ マルセル ヤスパース ロイド・ライト オッペンハイマー シュバイツァー

序 谷川徹三

疑問を抱く哲学者 開幕か、終幕か?〈バートランド・ラッセル〉p9

生物学研究室からの展望 人間の進化、その過去と未来〈J・B・S・ホールディン〉p23

地球を珍断する 二重の危機〈オールダス・ハックスレイ〉p51

フランスからの新ソクラテス的質問 大衆と対立する普遍〈ガブリエル・マルセル〉p83

哲学を擁護する哲学者 現代における哲学の任務〈カール・ヤスパース〉p115

詩と歴史 迷える羊―歴史の観念〈G・M・トレヴェリアン〉p137

原子物理学者の見解 芸術と科学の展望〈J・ロバート・オッペンハイマー〉p163

建設者は定義する 有機的建築の言語〈フランク・ロイド・ライト〉p179

ブロードウェイ神学校の哲学者 自由・徳・信仰について〈ラインホールド・ニーバー〉p199

ジャングルの哲学者 生命の畏敬・根元的思索から〈アルベルト・シュヴァイツアー〉p241

東洋の知恵 霊の宗教と世界の要求〈サルヴェパリ・ラダクリシュナン〉p277

あとがき〈村松仙太郎〉p324